31 Oct 2016

The latest study of Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong (HKU) shows that Homoharringtonine (HHT) derived from plants, in combination with FLT3 inhibitor, could eradicate leukaemia cells in patients with FLT3-ITD acute myeloid leukaemia (AML) and prolonged their survival. The treatment was associated with minimal side effects. The study has set a new paradigm for the development of novel therapeutic agents in relapsed or refractory AML based on in vitro drug screening, and was recognised internationally. The study has been published in the leading journal Science Translational Medicine this month.

Acute Myeloid Leukaemia and Homoharringtonine

Symptoms of AML include anaemia, infection and bleeding. Diagnosis is usually made by blood and bone marrow examination. The disease is one of the most lethal cancers in Hong Kong, with an incidence of about 300 new cases a year. Intensive chemotherapy and allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) are the mainstays of treatment for AML. However, leukaemia relapse is the major cause of treatment failure and only one-third of patients can achieve long-term remission. For elderly patients unfit for conventional treatment, less than 10% patients can survive beyond 2 years.

Around 30% of AML patients carry a gene mutation FLT3-ITD in their cancer cells. The death rate will be up to 100% if these patients fail to respond to conventional treatment and they are unable to find matched haematopoietic stem cells for transplantation. There is an unmet clinical need to improve the outcome of these patients.

Homoharringtonine (HHT) is a drug derived from a plant known as Cephalotaxus fortunei, which can be found in Shaanxi, Henan, Hubei, Zhejiang and Sichuan. HHT has been used for cancer treatment in China since the 1970s. It is used indiscriminately in AML and there is no biomarker to identify the sensitive subtypes. As a result, the overall response has been unsatisfactory.

Research Method and Findings

FLT3-ITD AML patients often develop resistance to conventional chemotherapy and FLT3 inhibitor, leading to unsatisfactory treatment outcome. The research team of Department of Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU, launched the study in 2012, performed molecular profiling and drug screening using leukaemia cells from AML patients and identified HHT being particularly effective in FLT3-ITD AML. Furthermore, HHT in combination with FLT3 inhibitor resulted in significant synergistic effects in suppressing leukaemia cell growth of this AML subtype. The team launched a phase II clinical trial and recruited 24 patients with relapsed or refractory FLT3-ITD AML to receive HHT and FLT3 inhibitor combination treatment. 20 out of 24 patients showed complete clearance of leukaemia cells after three weeks. Toxicity was minimal and the regimen was tolerable even in elderly and frail patients otherwise unfit for chemotherapy.

“The study has brought breakthrough treatment options for FLT3-ITD AML patients and healthcare professionals in the world. Patients, especially elderly patients and those who have poor response to chemotherapy or are unfit for allogeneic HSCT, can opt for combination treatment of HHT and FLT3 inhibitor. The study has prolonged patients’ survival,” said Professor Anskar Leung Yu-hung, Li Shu Fan Medical Foundation Professor in Haematology, Clinical Professor of Department of Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU.

Future Studies

The platform arising in this study will be improved and modified for use in other AML subtypes with poor response to conventional treatment. Novel therapeutic agents currently in clinical trials for cancer therapy with a potential in AML will be included in the drug library for screening. The revised platform and drug library will likely generate novel information about biomarkers predictive of clinical drug response.

About the Research Team

The research team is represented by a group of local and overseas experts who are long term collaborators and share a common goal and commitment to develop novel therapeutics for the treatment of relapsed and refractory AML. Led by Professor Anskar Leung, the team comprises basic and clinician scientists who are experts in stem cell and cancer biology, cancer genetics and genomics as well as laboratory and clinical haematologists who manage AML patients in hospitals. Mr Stephen Lam, a student in the MBBS/PhD program of the Li Ka Shing Faculty of Medicine led the laboratory part of the study. Professor Kwong Yok-lam, Chui Fook-Chuen Professor in Molecular Medicine, Chair Professor of Haematology and Haematological Oncology of Department of Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, is also among the research team.

Download Presentation Slides

To use the press release photo(s) for any publishing, publicity and related purpose, photo courtesy should be given to “Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong”

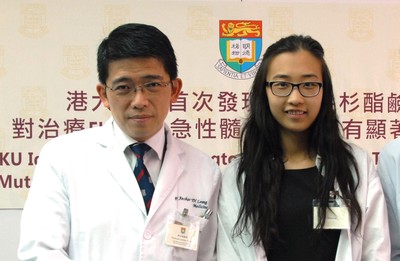

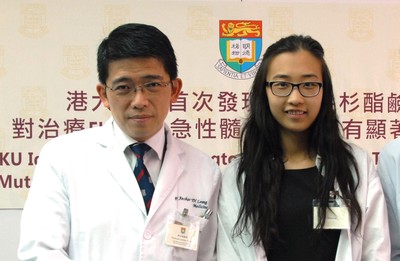

(From left) Professor Kwong Yok-lam, Chui Fook-Chuen Professor in Molecular Medicine, Chair Professor of Haematology and Haematological Oncology of Department of Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU; Professor Anskar Leung Yu-hung, Li Shu Fan Medical Foundation Professor in Haematology, Clinical Professor of Department of Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU; and Mr Stephen Lam, MBBS / PhD student , Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU.

Professor Anskar Leung Yu-hung, Li Shu Fan Medical Foundation Professor in Haematology, Clinical Professor of Department of Medicine, Li Ka Shing Faculty of Medicine, HKU says, “The study has brought breakthrough treatment options for FLT3-ITD acute myeloid leukaemia patients and healthcare professionals in the world. The study has prolonged patients’ survival.”

完整報導 :

FLT3-ITD acute myeloid leukaemia patient Victoria Wong and her doctor Professor Anskar Leung Yu-hung.

香港01 – 15 小時前

白血病來得急且快,病人往往由確診至死亡僅數周,其中有「FLT3-ITD」基因突變的急性髓性白血病病人的死亡率更達70%。港大醫學院自2012起,展開藥物研究,全球首次發現由樹皮提煉的高三尖杉酯鹼,與其他藥物抑制劑聯合治療,可有效殲滅上述白血病友體內的癌 …

on.cc東網 (註冊) – 15 小時前

【on.cc東網專訊】 香港每年約有300名急性髓性白血病新症個案,由於高度致命,痊愈率僅三成。當中三成患者帶有FLT3-ITD基因變異,癌細胞過度活躍,傳統化療成效不彰,如無骨髓移植,其死亡率更高達九成。香港大學全球首次發現由三尖杉屬植物提取的高三尖杉酯 …

香港文匯報 – 7 小時前

香港文匯報訊(記者姜嘉軒)香港每年約有300名急性髓性白血病新症,接受標準治療只有三成痊癒機會,患者中約三成人更帶有FLT3-ITD基因變異,導致癌細胞過度活躍並出現抗藥性,傳統治療方法成效不佳,若未有合適骨髓移植,死亡率幾乎是100%。港大醫學院在 …

香港經濟日報 – 15 小時前

… 存活時間,比傳統化療長數個月。 他續指,醫療團隊在藥物蒒選、重新排序後,發現高三尖杉酯鹼與FLT3抑制劑聯合治療可消滅癌細胞,且沒有化療帶來的嘔吐、食慾不振等副作用,只有皮膚出疹問題,是白血病患者的新希望。 想生活更精明,請讚好TOPick Facebook …

AM730 – 2 小時前

每年香港有300人患上急性髓性白血病,約有三成的急性髓性白血病患者,出現FLT3-ITD基因變異,其特點是癌細胞過度活躍且抗藥性高,傳統治療對患者無效,若無合適骨髓移植,死亡率高達100%。港大醫學院發現,將從植物提煉出的高三尖杉酯鹼聯合FLT3抑制劑 …

癌症與質子治療論壇」民眾參與踴躍,現場座無虛席。 記者杜建重/攝影” title=”「癌症與質子治療論壇」民眾參與踴躍,現場座無虛席。 記者杜建重/攝影” style=”border-style: none; width: auto; max-width: 100%;” />

癌症與質子治療論壇」民眾參與踴躍,現場座無虛席。 記者杜建重/攝影” title=”「癌症與質子治療論壇」民眾參與踴躍,現場座無虛席。 記者杜建重/攝影” style=”border-style: none; width: auto; max-width: 100%;” />

.jpg)

-01 (7) Wa Yuen Po July 2016 (final).jpg)

-page-001(1).jpg)