中大醫學院與港大李嘉誠醫學院將開展全港首個針對復發性卵巢癌的「多基因變異 — 藥物配對」合作研究。

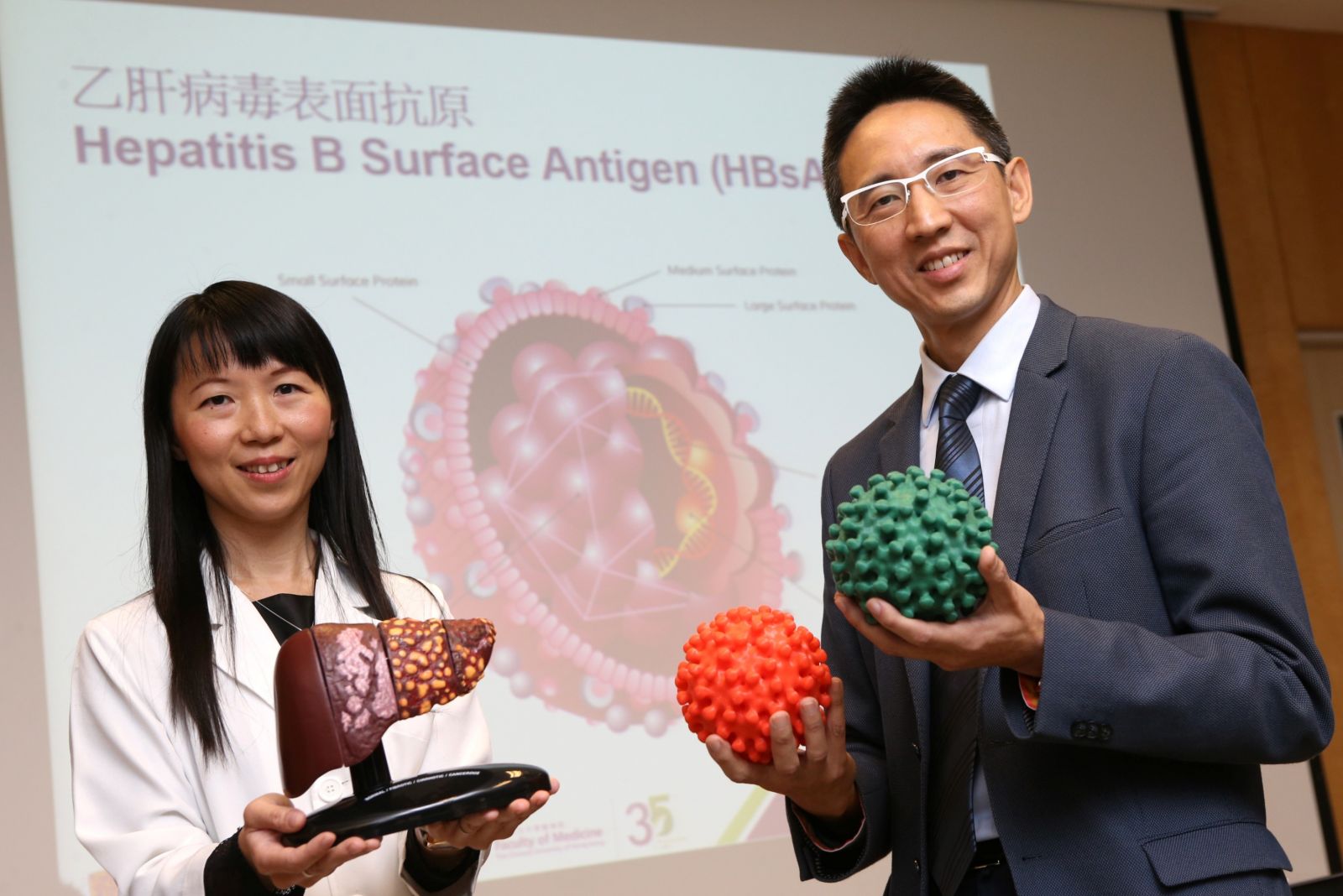

左起:港大李嘉誠醫學院婦產科學系講座教授、系主任、曹延棨基金教授(婦產科)顏

婉嫦教授、中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮教授及中大醫學院生物醫學學院副教授呂偉欣教授

香港中文大學(中大)醫學院與香港大學(港大)李嘉誠醫學院將開展全港首個針對復發性卵巢癌的「多基因變異 — 藥物配對」合作研究,旨在通過現代藥物基因組學分析,確定腫瘤DNA特徵以提供更精確的藥物配對。與此同時,研究團隊將研究亞洲復發性卵巢癌患者潛在的藥物基因事宜的發生率, 用以引導將來卵巢癌藥物研究及精準治療的發展。是次研究由香港癌症基金會資助,將為100名本地患者提供免費的藥物基因組學分析。

晚期卵巢癌患者復發機會可高達八成,欠缺精準治療方案

香港癌症資料統計中心2015年的數據顯示,卵巢癌是香港女性第六最常見的癌症類型,每年平均有超過500宗新症,在所有癌症中死亡率排名第七,自80年代起發病人數持續上升。此症成因未明而且早期沒有明顯病徵,34%患者確診時已屬晚期(第三或第四期)。卵巢癌的標準治療是按病情分期進行手術,晚期卵巢癌是以切除全部腫瘤為目標。然而,晚期患者即使進行了切除手術,復發機會仍高達八成。由於大部分復發個案不適合接受手術,化療成為主要治療方法。

呂教授希望推廣「多基因藥物基因組學分析」在本地的應用,以幫助卵巢癌患者透過辨認腫瘤DNA 特徵,更快速及精確地找到可供選擇的藥物。

港大李嘉誠醫學院婦產科學系講座教授、系主任、曹延棨基金教授(婦產科)顏婉嫦教授表示:「藥物治療對復發患者的成效介乎20至40%。雖然我們有不少治療復發性卵巢腫瘤的藥物,但不知道哪種藥物有最好的反應。因此,我們需要一種更精確的方法,來選擇最有效的治療方案。」

顏教授表示卵巢癌晚期患者即使進行了切除手術,復發機會可高達八成,需要尋找精準的治療方案。

研究目標透過DNA多個基因測序為復發性卵巢癌患者選擇適合藥物

「藥物基因組學分析」可以透過腫瘤DNA特徵來辨認更準確的藥物選擇。分析首先會將腫瘤DNA與多個已知與藥物反應相關的基因進行測序,繼而進行專業的藥物配對程序。

過往的技術每次只能為一個基因進行藥物基因組分析(例如,肺癌的EGFR變異配對EGFR抑製劑),但在最近的三至五年,DNA測序技術變得更為成熟,「基因變異 — 藥物配對」的專業在香港亦有所進展。

徐教授表示中大使用的「新一代測序」技術只需少量的腫瘤DNA樣本,便可快速及準確地進行多基因測序。

中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮教授表示:「中大的DNA測序技術為『新一代測序』(Next Generation Sequencing),可以同時排列多個基因。現時數百以至數萬個基因排列在幾個小時內便可完成,在以往則需要幾個月至一年的時間。此先進的技術讓我們能夠以少量的腫瘤DNA樣本,快速及準確地進行多基因測序。」

中大根據逾150份卵巢癌和其他癌症的臨床研究建立「臨床應答者基因組片/板」(Responder Gene Panel)

中大團隊根據超過150份來自美國、歐洲及亞洲超過18個國家的卵巢癌和其他癌症的臨床研究資料,建立「臨床應答者基因組片/板」(Responder Gene Panel),以配合研究人員利用「新一代測序」對香港患者腫瘤樣本進行藥物基因組學分析。進行藥物配對時,「臨床應答者基因組片/板」可準確判斷患者腫瘤中是否存在與藥物相關的DNA突變,患者可根據此腫瘤DNA證據更準確地選擇選擇合適的藥物。

「臨床應答者基因組片/板」結集截至2017年所有已知對於卵巢癌 DNA變異有良好或突出臨床表現的藥物數據,估計約有30%或以上的卵巢癌患者都帶相關的變異基因。所有登記參與研究的復發卵巢癌患者一旦被偵測到帶有此類可配對藥物的變異基因,研究團隊會提供一份藥物基因組學研究報告,讓患者的主診醫生作為用藥的參考。倘若患者除卵巢癌外還有其他癌症相關的基因變異,團隊亦可提供相關的基因藥物配對證明。

藥物基因組學專家、中大醫學院生物醫學學院副教授呂偉欣教授表示:「類似的做法在美國已被廣泛應用。我們希望推廣『多基因藥物基因組學分析』 在本地的應用,以幫助卵巢癌患者透過辨認腫瘤DNA特徵,更快速尋找精確的藥物選擇。是次的研究人員來自香港、美國及英國,具有腫瘤科、精準治療及藥物使用三方面的專業知識。我們期望透過兩年時間的病人跟進,了解藥物基因組學分析在香港的可行性。」

此研究由香港癌症基金會資助,於今年12月8日正式開展,目標是在未來16個月內招募一百名本地患者。對研究感興趣的病人可致電3943-5382或電郵至[email protected],或瀏覽網頁http://cuhk.edu.hk/proj/ovcamut/了解研究計劃詳情。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)