視訊分享 :

3D Medical Animation – What is Cancer?

| 3D Medical Animation – What is Cancer? |

醫療素描:

|

資料來源 : 蘋果日報 2011年8月8日

資料提供:養和醫院綜合腫瘤中心副主任梁惠棠

不少人聞「癌」色變,也許只是大家對這個本港頭號殺手不夠熟悉而已。到底有何因素激發癌細胞在人體內形成?形成的過程如何?身體上下是否每個部位都有機會患癌……這些問題我們都可逐一拆解。

人體內每個細胞都有一個正常的生命周期,由生到死,細胞會經歷不斷的分裂,最後凋亡。然而,當負責控制細胞生命周期的身體機能受某些因素影響而失衡,癌症便開始形成。嘗試以開關按鈕作為比喻,當負責控制細胞自然分裂的機能被關掉,細胞會不受控地不斷分裂,太多細胞積聚便會演變成癌症;換作負責控制細胞自然凋亡的機能被關,細胞便不會隨正常的周期凋亡,結果同樣會造成過多細胞積聚,導致患癌。

所以,身體內只要有活細胞的部位或組織,便有機會突然出現上述失衡情況,亦即患癌;根據醫管局的統計,本港10大常見出現癌症的部位或組織包括肺、大腸、乳腺、肝、前列腺、胃、鼻咽、皮膚、淋巴和子宮,但其實嘴唇、眼睛、鼻腔或陰莖等,都有機會患癌,只是每年的發病人數分別只有數十個。不同部位的癌症,會有不同的特性,所以需要的治療也不同。

至於到底是哪些因素引發不同的部位患癌,醫學界至今也未能確定,人種、年紀和性別都有機會影響每個人患癌的機會;例如,根據流行病學觀察,癌症患者多數年過40才發病,這可能與人體隨年紀老化,控制細胞分裂功能較易失控有關,也可能因為年紀越大,人體於環境中接觸到的致癌物質越多有關。

撰文:陳凱迎

近乎瘋狂的七月, 完成了一個又一個活動, 繼續向我們不可能的目標邁進。

需要記錄和分享的事情有許多, 這星期正好停下來整頓一番, 又打開封塵了一段時間的编辑週記(現在已經是月記甚至乎季記….) 寫寫,

但回顧活動花絮之前, 今天我有更想分享的話題, 關於主流醫學以外的治療方法 .

回想起來,我由病發直至今天的十一個年頭裡, 聽過見識過的不同治療系统實在很多, 五花八門手法包装層出不窮, 有一些我從來認為是笑話的療法, 卻一直像蟑螂一樣殺之不盡, 更甚者近年多了一些更高層次的門派, 名人加上一系列過氣的研究, 奇妙地又為民衆帶來新希望.

就在這短短的一個過末, 我就接觸過多位另闢蹊徑治療或保健的友好, 信誓坦坦地向我推薦他們信賴的療法的成效, 還充滿信心地表示對康復充滿希望。當中包括堅信順勢療法的, 聲稱長期飲用電解水改善體質的, 尋找到收取天價診金的朝廷御醫後人的, 喝梳打粉喝檸檬水自癒的, 使用某生物科技公司的最新藥針的, 由酸鹼值理論為基礎推陳出新的一系列醫療方案和産品, 當然少不了人氣爆燈的布緯食療,我開始有些擔心今時今日再説這食療是謊天大茂的話會得罪多少人。。。。 這一連串的巧合, 又使我想到大姐。

五年前她癌症復發, 再不信任西醫的抗癌三寶。她並沒有放棄,遍尋隱世醫術自救。

那時候年少氣盛的我, 一方面以為掌握大道理,忠言相向述説弊處, 漫罵她的不是。另一方面對她愛護有加,陪伴她見識過不少信徒甚廣, 今天仍然在市場上行騙的神醫。

結局是讓人失望的, 短短一年之間癌腫已轉化至不可收拾, 縱使最後階段她隨著我回到醫院重新站上治療的平台之上, 這一切已經變得太遲。但一直最讓我耿耿於懷的, 是她生命裡頭的最後一段歷程並沒有得到我和家人的全力支持, 她是感覺孤單的。我一直只能夠看到自以為正確的真理大道理, 卻從來沒有從她的角度去看她所選擇的, 去尊重她决定自己的生命。

她離開以後, 我日忙夜忙地去建立癌症資訊網. 出發點是為了紀念她, 也是自我的一種麻醉。假使能夠喚醒同途上的一個兩個迷途的羔羊, 或許算是對大姐的一種贖罪。今日的癌症資訊網發展到這程度已經超出了預期, 我們也重新定下了更遠大的目標,但回看當初, 沒有這個遺憾就沒有之後發生的所有事。

正因為感受極深的這一場經歷, 再加上十年内的關顧工作經驗, 我非常理解當事人為何會作出常人認為不可思議的醫療决擇。 你取笑她?源於你不懂, 可能當你面對的時候表現會更差。或許去到某一個境况,支持她一起走一趟不熟悉的道路又何妨? 原來治療並不是身體單一樣那麽簡單,還需要顧及身, 心, 社, 靈多個層面。

話説回來, 今天沒有良好的狀態羅列一大堆的証據和事例, 告訴大家不支持這些治療方法的因由。而且並不值得為不同的信念進行無休止的爭論。假使你或你曾是我們網站的信徒,大致上也會请楚我們的理念是鼓勵信任主診醫生, 接受正規的療法醫治不要錯失黄金的治療時機。新近認識我們的朋友, 有空閒時也建議為自己的健康多做功課,不可單單道聽塗說, 我們網頁已整理好不少文章澄清一些與健康有關的謠言。

忽發奇想, 今天我們是否有能力组織醫療纠察隊? 與期被動地等候傳媒偶然揭發一宗半宗的神棍騙案, 何不我們自己去做? 如果有三幾個和我一樣傻的人, 為何不可?

编辑 (

P.S : 唉…. 大部份網友都係懶惰的, 餵埋你食啦, 按入以下連結增加知識吧 😉

我的病例筆記(21) : 4%的奇蹟 (一):信心醫癌 – Placebo ?

www.cancerinformation.com.hk/blog_details.php

我的病例筆記(22) : 4%的奇蹟 (二):醫學解説

www.cancerinformation.com.hk/blog_details.php

我的病例筆記(23) : 4%的奇蹟 (三): 這是科學,不是奇蹟

http://www.cancerinformation.com.hk/blog_details.php?id=151

我的病例筆記(24) : 4%的奇蹟 (四)

http://www.cancerinformation.com.hk/blog_details.php?id=152

我的病例筆記( 25 ) : 4%的奇蹟(五)

www.cancerinformation.com.hk/blog_details.php

是流言,是真相?

www.cancerinformation.com.hk/article_list.php

另類治療探討

英國開始革命性的解鎖DNA秘密的研究,旨在發展針對性癌症治療。

英格蘭各地的科學家開始進行一項革命性的解鎖脫氧核糖核酸DNA秘密的醫學研究。

英國首相卡梅倫說,這將使英國在幾年內領先世界基因領域的研究工作。

專家認為,這一研究將引領針對性治療,並可能使癌症患者接受的化療成為「過去時」。在已定的100,000個目標中,癌症或罕見疾病患者的第一個基因編碼已經被定序。

DNA的組成非常複雜,僅僅一個人類的基因,就包含著30多億個鹼基對(形成核酸DNA、RNA單體以及編碼遺傳信息的化學結構)。

這個為期四年的研究項目由英格蘭基因組學有限公司(Genomics England)負責,將測序100,000個基因組,簡稱「十萬基因組計劃」。

試點研究工作在英格蘭多個基因組學研究中心進行,包括紐卡斯爾、劍橋和倫敦,第一個基因編碼在今年5月30日被測序。

現在這一研究已經通過了100個基因組印記,預定目標是在今年底完成1,000個,到2015年底達到10,000個。

研究人員將把病人癌腫內的基因組和其體內健康基因組的遺傳密碼作比較。

那些患有罕見疾病的人,特別是兒童,他們的DNA將與近親的DNA作對比。

癌症是此項研究項目最關注的目標之一,癌症是因為DNA突變而導致異常細胞無限增長造成的。

過去的遺傳學研究結果顯示了癌腫可以有許許多多不同處,比如乳腺癌,至少有10種以上不同的乳腺癌,每種的形成都不同,存活期和治療方法也不同。

癌症針對性藥物,比如治療乳腺癌的赫塞汀,目前只對某些特定的乳腺癌有效。

但是現在的這一DNA解密測序研究項目,可能引領針對性治癌藥物的全面發展。

(編譯:嵇偉 責編:尚清)

www.bbc.co.uk/ukchina/trad/uk_life/2014/08/140801_life_dna.shtml

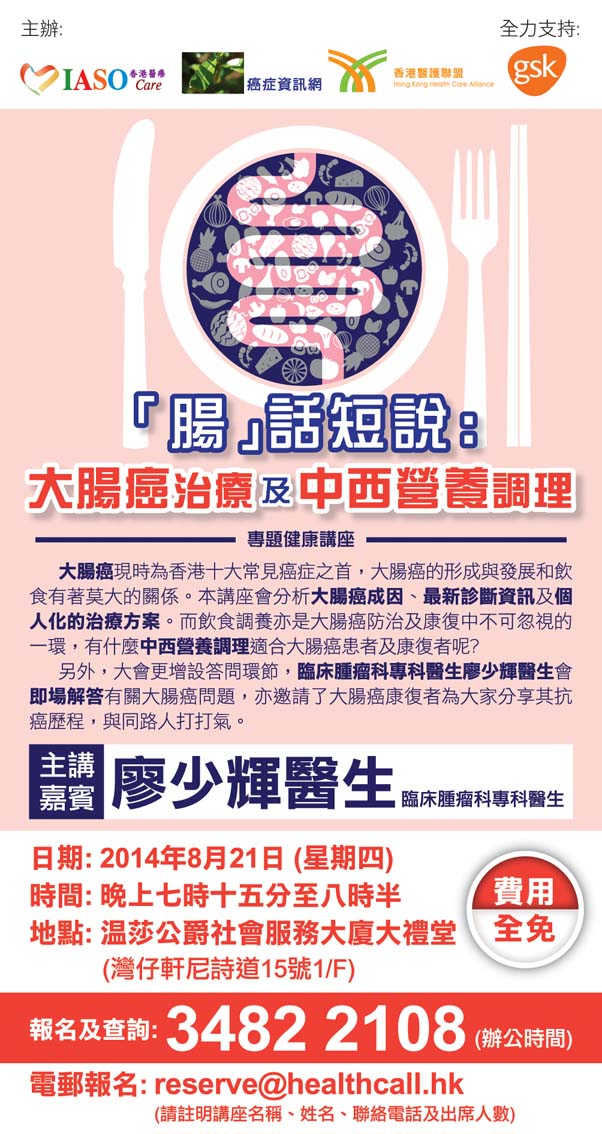

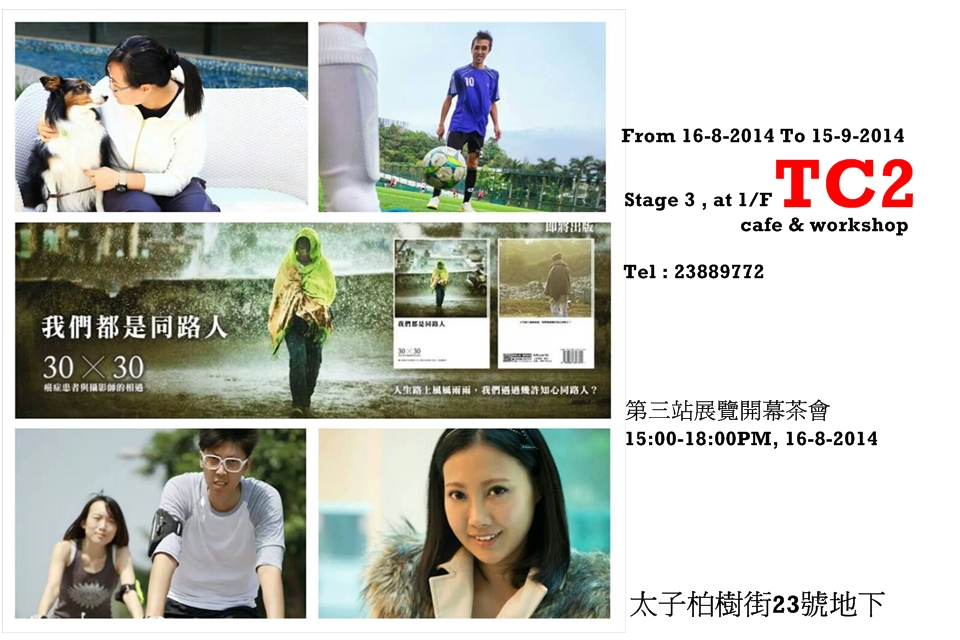

感謝DC Café 的 Shun Wong (信師傅 ) 仗義相助,由他帶領一班對攝影充滿熱誠的學生參與這次拍攝計劃。

這次展覽展出新一册圖文集內的其中三十幅作品,照片中人也曾是經歷過癌症衝擊的普通人。不過經歷過這一場非常考驗以後,當中有些人是病人組織的核心義工,有些人重新找到活著的意義,他們都有一個奇妙的共通點,今日的我活得真的很好,很美好。

展出期間,我們預備了四款不同的明信片歡迎大家取閱。

如果你對這次展覽有些看法,對某張作品,對某人某事感到一點觸動,想起掛念的一個人,一位朋友,不妨執筆寫上一句半句說話讓他知道。或許老掉牙的一種表達方式,最能讓對方感到歡心。

一年又一過了一年,近況好嗎?如今大家都改變了不少。

我們也許再也回不到過去 但是我們正走向未來

帶著你最美好的部分 。

策展人 : Alan Ng

癌症資訊網

大家到超市買進口水果蔬菜,如果產品有跟從 International Federation For Produce Standard, 便會有一個 PLU 號碼 (code),有的話便要認真看清楚:

原則上它是一個5位數字條碼。

頭數字是8 便是基因改做食物。

例如:條碼是:81234

是改基因食品 !

如果它是四位碼 以“3”和“4”開頭(其實第一個碼是0,但通常不寫出來,所以變成四位),代表這個農作物是用傳統方法種植;新奇士橙 ,新西蘭奇異果就是用 4位條碼

如果五位條碼 以“9” 開頭,則是有機產品。

大家要小心選擇了!

www.plucodes.com/docs/Users_Guide.pdf

P.S : 如果沒有號碼記號代表什麼呢?

有兩個可能 : 1. 假貨 2. 新產品, 可能有基因改做或其它原因而不將產品加入 standard.

可以嚐試檢查label 是否膠質, 如果是紙質的話就可能是假貨了。

師兄( 2014-8-2 )

「停經後幾年,陰道突然大量出血,覺得好唔正常。」六十二歲的呂女士稱,五十多歲已停經,六年前陰道突大量出血,「比以前經期多一倍,持續成個星期,即刻睇醫生。」她終確診患上第二期子宮體癌,須切除子宮及卵巢,並進行化療及電療,現時康復理想。婦產科醫生指,臨床上約兩成陰道出血由子宮體癌引起,是最易察覺的病徵,停經後女性如陰道異常出血應盡快求醫。肥胖、高血壓及糖尿病等均是高危因素,婦女應適量運動,少吃高脂高糖食物。

![]()

呂女士並無婦科癌症家族史及糖尿病等問題,○四年及○七年的婦科檢查亦無異樣,未料自己會患子宮體癌。她退休前任文職工作,平日少運動,現時得知缺乏運動可增患癌風險,會多做帶氧運動,如跳健康舞等,飲食也較清淡。她寄語其他女士多留意子宮體癌病徵,例如陰道異常出血,便要提高警覺。

香港大學婦產科學系系主任顏婉嫦指出,子宮體癌約九成屬子宮內膜癌,少數個案屬子宮內肌肉層或子宮腺組織癌變,本港的發病年齡中位數為五十四歲。她解釋,女性體內的雌激素及黃體酮相互協調而產生經期,但停經後卵巢停止分泌該兩種物質,但脂肪細胞可繼續刺激雌激素分泌,導致子宮內膜增生。若身體積聚過多脂肪,雌激素亦會過盛,增患癌風險。

她表示,子宮體癌常見徵狀包括停經後陰道出血、兩次月經中間流血、排出啡色分泌、下腹痛和體重下降等。子宮內膜有息肉或發炎亦可致異常出血,癌症引起的異常出血量亦因人而異,「有啲人斷斷續續隔幾日流一次,有啲人流幾滴就唔流,亦有人流好多。」曾有個案不察覺出血,拖延一年才求醫。

高血壓、糖尿病患者患子宮體癌的風險較一般同齡女性高兩倍,女性應適量運動,少吃高脂食物。小部分子宮體癌由遺傳引起,婦女如有大腸癌、卵巢癌或前列腺癌家族史,可考慮做基因測試,及早診斷。顏婉嫦強調,第一期子宮體癌的五年存活率達八成半,停經女性僅一次異常陰道出血,也應盡快求醫確認。港大婦產科學系及香港防癌會將於九月廿八日合辦步行籌款活動「Globe-athon」,加強公眾對婦科癌症的認識。