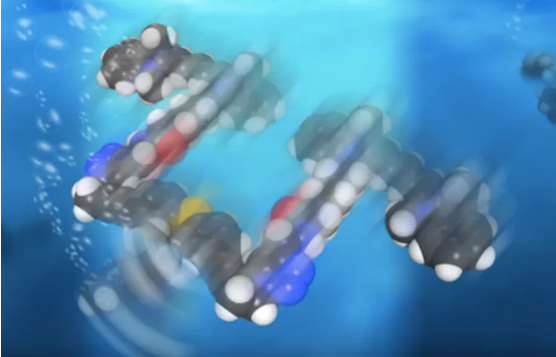

據外媒報道,科學家已經研發出被光激活的微小“納米機器”,可以在數分鐘內鑽入癌細胞並殺死它們。去年三位科學家因研發出“納米機器”而被授予諾貝爾化學獎。根據最新發表在《自然》雜志上的一項研究,英國達勒姆大學、美國萊斯大學以及北卡羅萊納州立大學的科學家們開發出了一些納米機器。當被光激活後,納米機器可以通過細胞壁進行鑽入癌細胞內部,並迅速殺死它們。

這些納米機器非常小,一個納米機器約相當於人類頭髮直徑的五萬分之一。每個納米機器對位於特定類型細胞上的蛋白質敏感,這有助於它們找到目標。一旦添加光線,它們每秒旋轉高達300萬次,這種旋轉提供了鑽入癌細胞所需的能量。沒有光,納米機器仍然可以找到分子,但只停留在表面上。

當科學家把這些納米機器放在充滿人類腎細胞的容器中時,納米機器在細胞中形成孔,並在數分鐘內殺死它們。當納米機器在癌前列腺細胞上釋放時,發生同樣的事情。研究人員希望在未來這些納米機器可以用來非常精確地遞送藥物,或者實際上殺死癌細胞,從而導致新形式的治療。

Molecular nanosubmarines can target and kill specific cancer cells

These tiny molecules can hunt down and kill specific cancer cells (Credit: Rice University)

In 2015, scientists from Rice University revealed they had created light-driven nanosubmarines. These tiny molecular machines were activated by ultraviolet light and based on earlier work from Nobel laureate Bernard Feringa, whose ground-breaking research won the prize for chemistry in 2016. These single-molecule machines have now been shown to be able to target, and drill into, specific cancer cells, paving the way for a variety of highly targeted future nanomedicine treatments.

These molecular machines consist of 244 atoms with a tail-like propeller that creates propulsion when exposed to UV light. After proving the concept worked back in 2015, the team moved on to exploring whether the molecular motor could penetrate an individual cell.

"We thought it might be possible to attach these nanomachines to the cell membrane and then turn them on to see what happened," explains chemist James Tour.

First the team needed to attach the molecular motor to a component that allowed it to target a specific cell. In these early experiments a peptide was utilized that drove the molecule to attach itself to the membrane of human prostate cancer cells. The molecules were shown to effectively locate and attach to the targeted cells, but not drill into them until specifically triggered by UV light. Once triggered, the motors spun up to two to three million rotations per second to break through the cell membrane and kill the cell within one to three minutes.

The obvious challenge that needs to be overcome is to develop an activation trigger other than ultraviolet light, which currently limits the molecular motors to being controllable when concentrated at the surface of tissue. Other triggers are currently being investigated, with near infra-red (IR) light looking like the best option to control these motors when delivered deep into a body.

"In this process, the motor will absorb two photons simultaneously and get enough energy to start the rotor," says Gufeng Wang, a chemist on the Rice University team. "Since near IR light has deep penetration depth, we are no longer limited to the surface of the tissue."

There is much work that still needs to be done before these molecular motors become a real, clinical treatment, but there are a variety of exciting outcomes this technology promises. As well as targeting and destroying cancer cells, the molecular motors could be utilized to deliver drugs directly into diseased cells.

As well as working on additional activation mechanisms, the team is embarking on a series of small animal tests to examine the effectiveness of the molecules on living organisms.

"The researchers are already proceeding with experiments in microorganisms and small fish to explore the efficacy in-vivo," says Tour. "The hope is to move this swiftly to rodents to test the efficacy of nanomachines for a wide range of medicinal therapies."

The research was published in the journal Nature and the video below provides a closer look at the team's breakthrough.

Source: Rice University

http://newatlas.com/molecular-motor-kills-cancer-cell/51173/

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)