9歲罹腦瘤的曾耀德,熱愛繪畫,今年5月在台大安寧病房走完他37歲的人生,臨終前如願皈依向佛,醫院今天為他舉辦首場生命畫展,回顧這段抗癌的艱辛歲月,連醫護人員不禁泛淚,曾媽媽說,兒子在畫作世界度過精彩又陽光的短暫人生,她為兒子欣慰,也歡迎大家來分享兒子用愛與生命創作的畫。

曾耀德在台大虎尾院區的安寧病房度過人生的最後15天,與他奮鬥抗癌25年的母親,淚水已乾,和兒子相處的每一片刻,都成了母親最美麗的回憶,曾媽媽今天細數兒子每一幅畫,臉上微露慈母笑容,他向每位賞畫人說,兒子畫筆下的生命是充滿健康和快樂,感恩所有疼愛兒子的醫護人員和宗教師,讓兒子在人生最後階段,身心免除苦痛,讓佛祖引領西方。

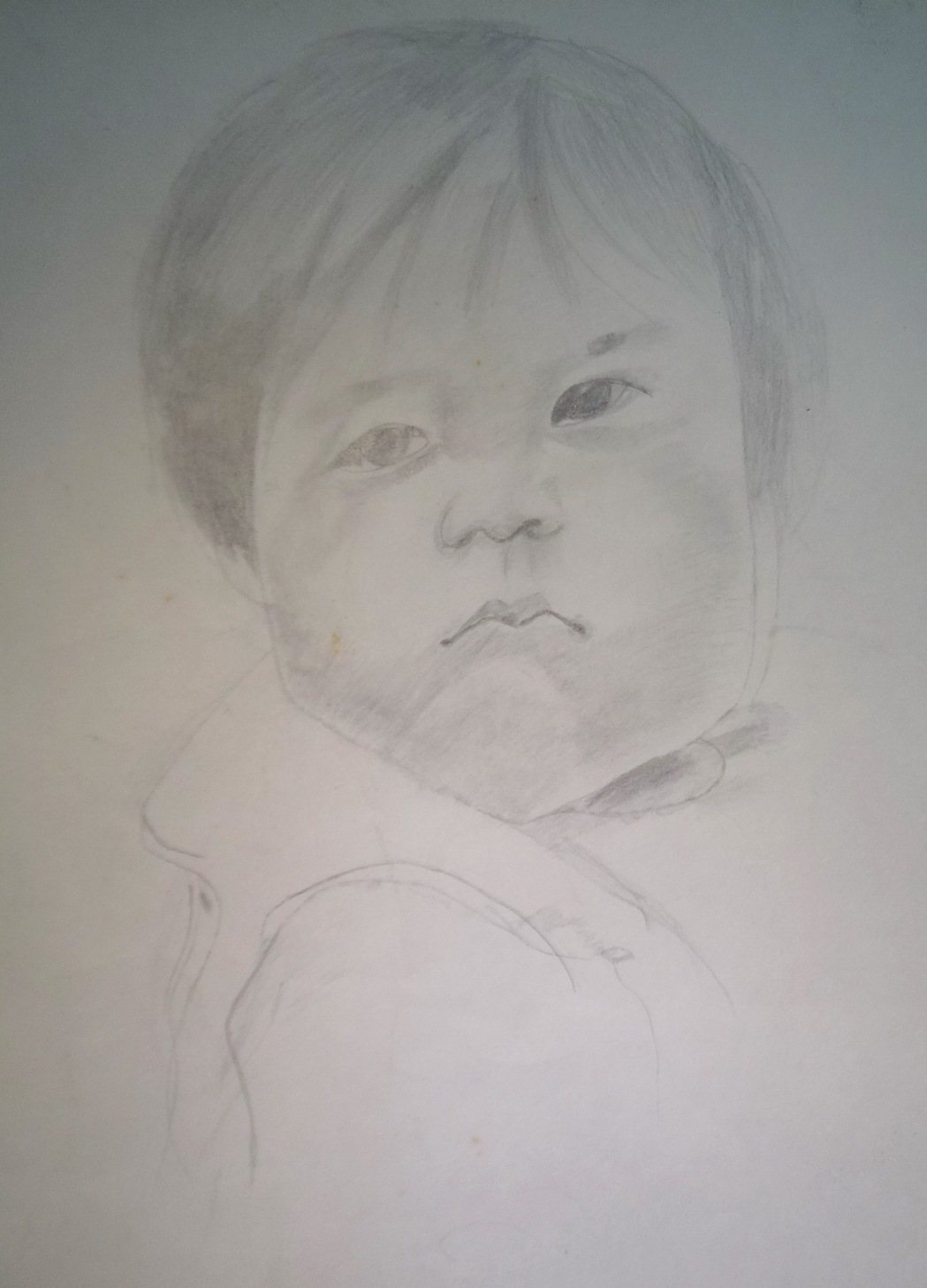

曾耀德9歲發現腦瘤,自此跑醫院如走灶腳,他無法上學,擔任幼教老師的母親林淑紅辭去工作,成了兒子的心靈導師,帶領他探索世界。曾媽媽說,兒子愛畫畫,卻不曾習畫,舉凡窗邊小花盆、爸爸的茶几,所有人和物全是他的創作來源,好像要把他所珍惜的一切都畫下來,不論光影呈現、人物眼神都唯妙唯肖。

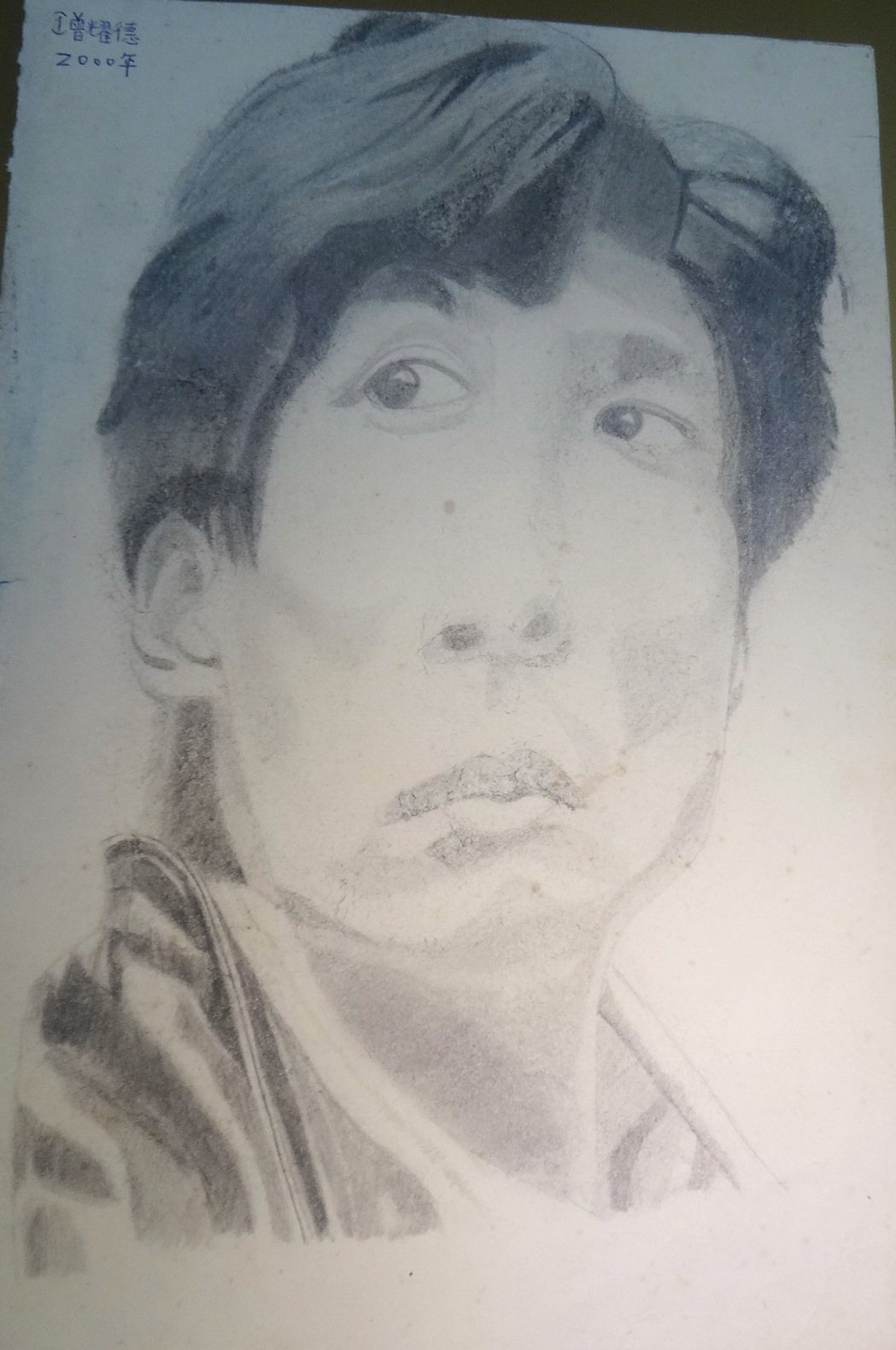

作畫成了曾耀德的生命,27歲時因新增腦瘤傷害了語言中樞,帶來莫大的打擊,曾數度心灰意冷想要放棄作畫,面對老天無情折磨,母親的愛帶領他走出陰暗,重拾畫筆,畫出心中的話,自此畫風轉變,自創「一筆畫法」,果然是「神來一筆」,作品抽象卻用色鮮艷,具開朗樂觀特質,但隨著病情變化,喪失辨色能力,他仍不放棄,改以素描繼續創作人生。

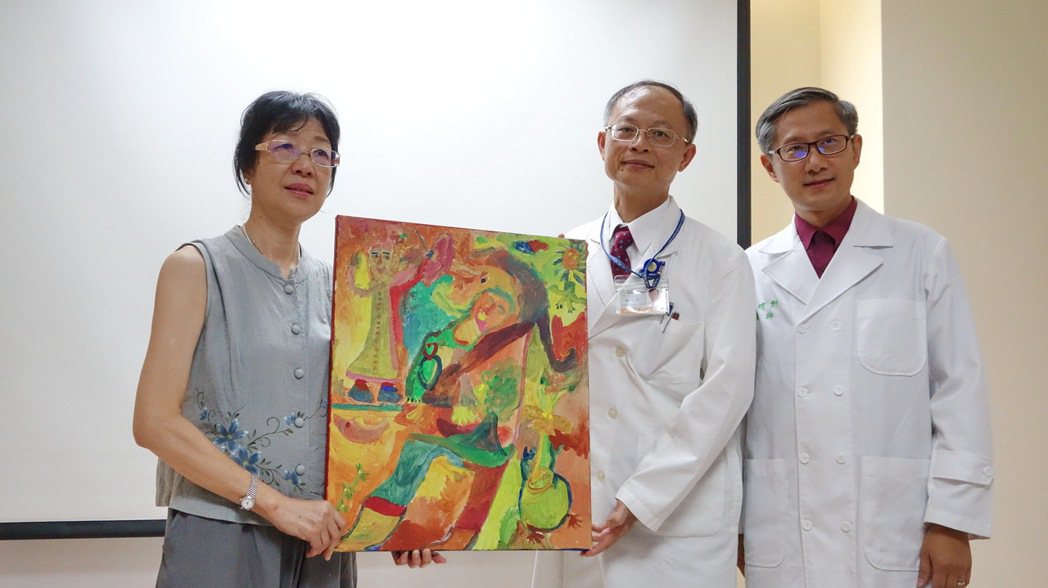

家住竹山的曾耀德在台大安寧病房安度餘生,離世前一天在宗教師普安法師引領下皈依佛門,台大今天更為他圓夢,開辦人生首場畫展,展期至11月30日止,歡迎來欣賞耀德眼中不凡的驚奇之旅。

https://udn.com/news/story/7323/2753407