放射加化療 購物專家成功抗鼻咽癌

健檢可即早發現 初期治癒率達9成

鼻咽癌為僅次於口腔癌第2常見的頭頸部癌症,東森購物購物專家趙至爵於去年8月發現罹患鼻咽癌第4期,經2個月放射合併化學治療,成功抗癌,目前已重返工作崗位,馬偕醫院耳鼻喉科呂宜興醫師表示,可透過健康檢查癌症EB病毒篩檢項目測出,準確率約為7-8成,若即早發現,1、2期治癒率可高達90%以上。

報導╱王心怡 攝影╱王永村 部分圖片╱趙至爵提供

樂觀正面的態度,讓至爵戰勝鼻咽癌重拾最愛的重機!

太太的支持與陪伴,是至爵(左)在抗癌之路的強力後盾。

初發現 不菸不酒卻罹病

前年5月趙至爵因親人意外過世,長達1年情緒極為低潮,去年8月起感到身體異常疲倦及發燒,起先以為是一般感冒,在連續2周服用抗生素症狀不見好轉,且脖子出現2顆不明無痛腫塊,轉往醫學中心進行病理組織切片後,發現2顆腫瘤大小合併達7.5公分,且為惡性,趙至爵說,自己不菸不酒卻罹病,一度萬念俱灰,甚至開始向身旁親友交代後事。

專家說 多半有家族病史

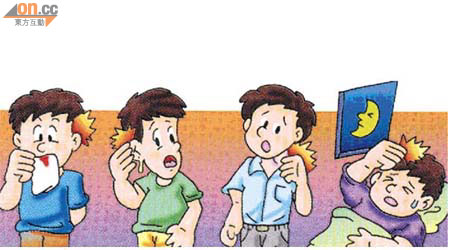

鼻咽癌患者中有1/3的人第1期不會有任何症狀,所以不易發現,目前可知與家族遺傳、長期抽菸及長處煙塵環境有關,父母有鼻咽癌,子女罹病風險為一般人19.2倍,抽菸超過20年,發生率為一般人的1.63倍,而工作需暴露於煙塵環境的人,如木工、煤礦工也是高危險群。而鼻咽癌症狀表現多為下列4種合併出現。

鼻咽癌4大症狀

抗病魔 食之無味 爆瘦10公斤

所幸至爵轉念要繼續為家人活下來,接受2個月化學治療合併放射性治療的療程,要同時忍受化療後掉髮、嚴重反胃與嘔吐,以及放療造成口腔及喉嚨潰瘍,使味覺遭到破壞,甚至連喝醬油,也嚐不出任何味道,原本69公斤的他,體重也掉到59公斤,醫師威脅說再爆瘦,就得插鼻胃管強迫進食,才讓至爵勉強塞食物下肚,除吃不好外,治療造成的鼻涕倒流,常使至爵好不容易入睡後又嗆醒,讓他一度想放棄治療逃開這一切!

專家說 放療合併化療較佳

鼻咽癌目前治療方式包括手術、放射治療及化學療法3種,由於鼻咽部位開刀屬於顱底部手術,困難度及危險性高,因此多以放射治療合併化學治療為主,手術多用於處理復發狀況;另外,呂宜興醫師表示,近年少數醫學中心引進第3代放射治療儀器,可降低放療後口乾副作用,費用依病程約需自費25~50萬元不等。

搭配吃保健品

罹病期間,不少友人推薦各種偏方,同房病友也分享許多緩解化療不適的營養品,營養品的奶腥味更是讓至爵退避三舍,至爵笑稱,生病就是要認份,而且要有邏輯清楚的腦袋過濾及評估偏方的可信度,在治療過程中想服用保健品之前,如止吐劑或現在的復健營養品,至爵都會跟醫師討論過,確認現階段身體可負荷,才會放心服用。

專家說 用偏方先問醫師

雖然有些坊間流傳的偏方部分獲醫界認同,如蘆薈用於術後可舒緩潰瘍不適感,但大多數需配合治療進度與時間點,由於治療已要大筆開銷,有的偏方甚至所費不貲,加上療效不確定,患者應與醫師溝通,不亂用偏方,避免干擾治療效果。

勤復健 回診做運動

歷經2個月治療後,至爵腫瘤縮小至可控制範圍,目前只要仍定期回診觀察癌細胞狀況。至爵說,回診得分別掛血液腫瘤科、放射科、耳鼻喉科等科別,很麻煩但為抗癌仍不可中斷。另外治療也讓他體力狀況不如以往,他利用騎單車或在家中附近散步等方式,幫助體能復健。

專家說 治療須會診

癌症治療計劃並非由單一科別決定治療方式,而是經由聯合門診的醫療團隊進行溝通。當鼻咽癌治療病情獲掌握,患者可到戶外曬太陽,同時進行體力能負荷如散步等較和緩的運動,幫助體能恢復與新陳代謝。

趙至爵小檔案

身高:172公分

體重:目前61公斤,化療前69公斤

職業:東森購物購物專家,以銷售3C商品為主

嗜好:重型機車、單車、閱讀、3C收藏

座右銘:凡事都往好處想,但做最壞的打算

http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/supplement/20100621/32601466#

癌症病患者分享抗癌心得。 (陳錦輝攝)” />

癌症病患者分享抗癌心得。 (陳錦輝攝)” />

)