SUN熱辣:曱甴乾磨粉當藥 食你唔死一身病

資料來源 : 太陽報 2012年04月05日

「我有小小強!」當年藝人黃子華將「小強」當「巴打」,風靡萬千港人;早前內地則有人將「曱甴乾」捧為神藥,聲稱沖水飲用能治癌症及愛滋病。這股曱甴神藥風近日更吹至香港,有網民表示其家人亦有將曱甴磨粉食用保身。惟醫生及學者則稱,曱甴以坑渠為家,沾染不少細菌,亦會傳播多種病原體,呼籲巿民切勿亂食,否則隨時醫病不成,百病纏身。

「食蟑螂能夠對付癌症!」內地有網友言之鑿鑿,聲稱將曱甴乾磨成藥粉後食用有治癌功效,還廣尋曱甴粉治病。留言一出即引起廣泛討論,甚至有人爭相倣效食曱甴醫病。有商人睇準商機,在內地拍賣網出售乾製曱甴或曱甴粉,包裝成中藥,又引經據典搬出醫書《神農本草經》內容佐證,指曱甴能化癪、解毒及消腫。

其實,在內地拍賣網只要輸入「蟑螂」兩字,就能找到過百個出售曱甴乾的賣家,賣家更誇大曱甴的藥用功效,直言內含人體所需要的十八種氨基酸,能改善腸胃、防曬抗敏、對乙型肝炎、腎衰竭、心衰竭、原發性肝癌、肺癌及心血管疾病等極具治療作用。

腐臭兼帶殺蟲水味

至於曱甴來源、衞生及飼養情況,賣家保證曱甴是人工飼養,絕非於坑渠捕捉,非常安全,囑買家放心。最後記者以六十元人民幣購買五百克曱甴乾,內有數百隻體積有大有小的曱甴。當拆開曱甴包裝袋後,除聞到像生銹鐵枝及泥土的氣味外,更聞到似是殺蟲水的刺鼻味。再細心觀看,則發現除有曱甴外,還有不少木碎及蟋蟀,曱甴來源令人擔憂。而把曱甴屍體放進水杯後,不久杯中清水已轉成啡色,腐臭的氣味令人作嘔,很難想像眼前的「中藥」具治癌等醫療效用。而浸會大學生物系教授翁建霖則指,曱甴屍身完整,而且屍身含化學味,估計是使用殺蟲劑,才能大規模且完整地捕獲。

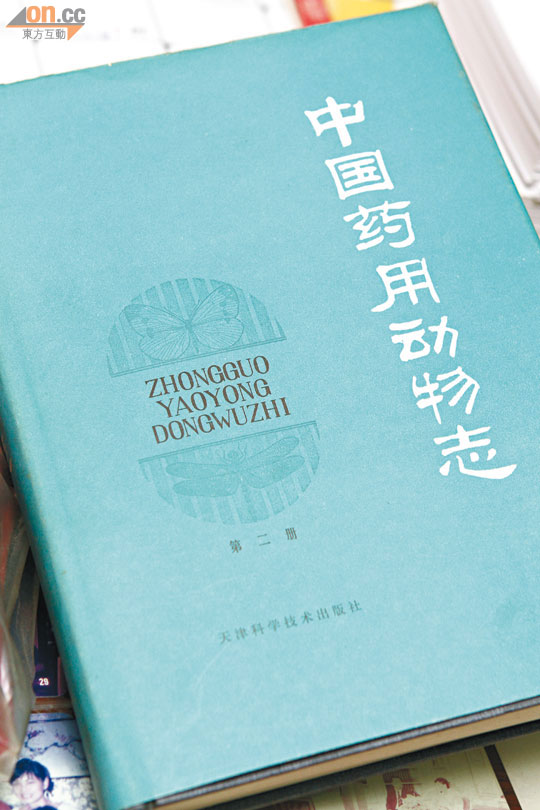

「以前農村醫療設備簡陋,好少藥物,所以農村人用曱甴做藥,佢哋會將曱甴放喺瓦片上焙過,然後磨成粉沖水飲。」香港中醫師公會會長關之義表示,據醫書《神農本草經》及《中國藥用動物志》記載,曱甴是天然中藥,有消滯、化癥瘕(身體腫塊)、去瘀之效,以曱甴入藥是民間偏方,但他不主張食用,「都無臨床驗證話可以治癌。」

關之義補充,其實不少中藥可取代曱甴藥效,如山楂及麥芽,同具消滯之效,不鼓勵以曱甴入藥:「曱甴好唔合衞生同帶有致命性病毒,依家啲細菌殺傷力咁驚人,唔好搵命仔較飛!」

西醫指無醫學根據

至於西醫則指未有科學根據,且聞所未聞。「嘩!聽都未聽過!根本無醫學同科學根據。」傳染病專科醫生勞永樂直言,曱甴經常於坑渠等滿布細菌的環境生活,表面沾染很多病菌,例如霍亂、瘧疾、腸病毒、大腸桿菌、沙門氏菌等可致命病源:「就算整熟佢,曱甴接觸咁多化學物,食落肚會食埋好多化學毒素,咁食法唔死都百病纏身。」

此外,南韓更有網民以曱甴當面膜,把曱甴放入攪拌機搞碎後,混入面膜膏敷面,聲稱敷後皮膚又白又滑,更把敷面照放上網與網友分享,照片中只見不少曱甴腳黏在面上,十分惡心。雖然有網友聲稱敷後皮膚變靚,但有更多網友留言稱不能接受。

衞生署發言人指,曱甴不屬《中醫藥條例》中的藥材定義,所以不規管其批發及出入口。而漁護署發言人則稱,若進口的是活生曱甴則須申請,以確保品種不會危害本港植物。

曱甴沖水後呈啡色,氣味難聞,難以入口。

有網民將曱甴放入攪拌機攪碎,當作美容用品。(互聯網圖片)

網民將攪碎後的曱甴加入面膜膏敷面。

「曱甴面膜」會將曱甴腳敷在面上,少點膽量也不行。

《中國藥用動物志》中記載,曱甴乃天然中藥材,具消滯、化癥瘕等功效。

關之義不鼓勵以曱甴入藥,因曱甴沾染不少病菌。

http://the-sun.on.cc/cnt/news/20120405/00410_097.html?pubdate=2012040