我的病況及治療方案

啊!忘記介紹,大家在上一篇文章見到的插圖人物是我的主診醫生 – 許醫生。她為我們詳細解釋有關白血病的資訊、我的病況及治療方案。

急性骨髓性白血病會再細分M0到M7型,不幸中的大幸,我確診患上M3型,有90%痊癒率,屬於復發率最低的一種,並且有囗服化療藥去控制病情,如有多次復發才需要進行自體骨髓移植。

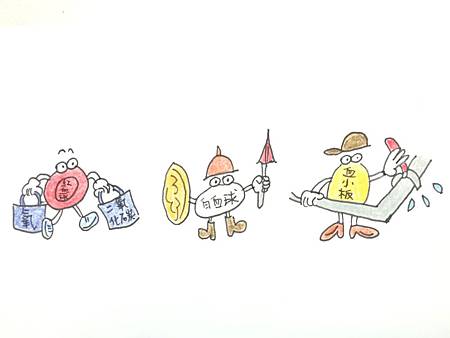

許醫生對我說:「妳的白血球指數有40(正常情況下,白血球指數最多只有10)。

同時,血小板只有50 (正常情況下最少要有160)。

假如白血球數量持續飆升及血小板數量繼續下降,有問題的血液送到腦部會有腦出血的風險。

另外,兩次的血液檢查中完全不能量度中性白血球指數,即是等於完全沒有抵抗病毒的能力。」結果大家聽罷都嚇呆了。

許醫生再說:「經過昨晚輸了血小板後,上升至87。但血紅素仍偏低,所以今天稍後時間需要給我輸血。」

我示意明白後,問她有關我的治療方案詳情。

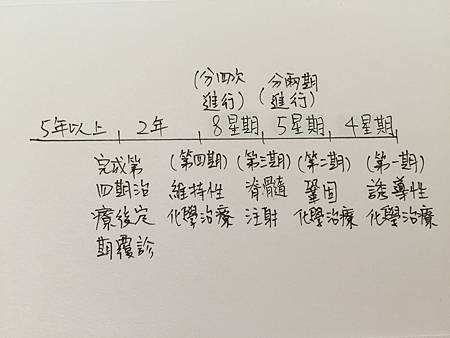

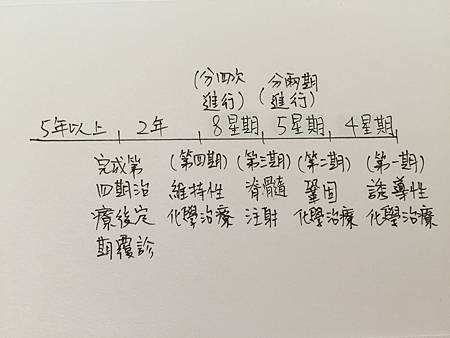

1. 誘導性治療

先打三天化療,每天一次。

明早會進行骨髓穿刺,以便詳細檢查癌細胞侵犯骨髓的情況。

為了達到最佳療效,會在完成第三天化療後開始服用砒霜、維甲酸及其他藥物,務求盡量殲滅癌細胞。

但由於只有瑪麗醫院能提供有關藥物,所以完成第三次化療要轉到瑪麗醫院繼續接受治療,為期大約四星期。

2. 鞏固化療

病情經過第一期療程獲得舒緩後,仍須進行多次化療,以殺死第一期療程倖存的癌細胞。

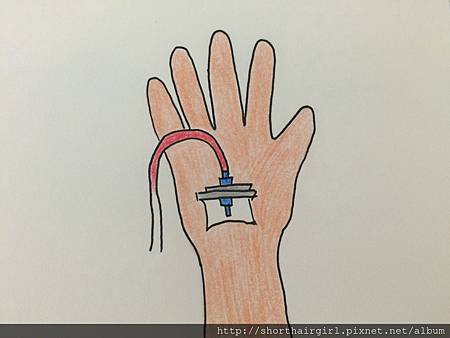

由於打在手背上的「鹽水豆」不能承受長時間的藥物注射,所以醫生會視乎施藥的劑量在病人的胸囗或右上手臂置入人工血管,通往心臟上方的大靜脈,以便進行療程。

此療程分兩期進行,每次住院五至七日,連中段的休息期,為期大約五星期。

3. 脊髓注射

由於我的白血球指數高,有問題的血液送到腦部而引起病變的風險較高,所以需要進行脊髓注射作預防性治療。

分四期進行,每隔一星期注射一針,合共需時八星期。

4. 維持性治療

服食砒霜、維甲酸及其他藥物兩年以控制病情,期間需要定期覆診,以便追蹤我的情況。

起初,我的腦海裏面只浮現害怕和疼痛這兩個詞語,擔心能否承受療程帶來的不適。

但知道治癒率很高及身邊有很多親友支持我,所以我深信自己一定能夠闖過難關。