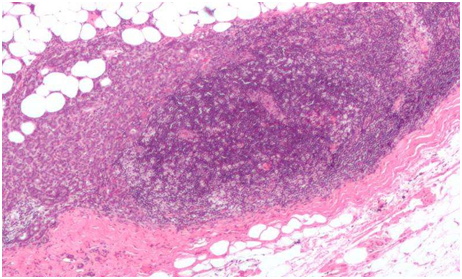

早在1000年以前,阿拉伯醫生Abulcasis(1013-1017)就發明了活檢技術。活檢的好處是醫生可以根據病灶組織學結構對病情做出判斷。隨著近幾年測序技術的發展,醫生可以對患者組織測序進而給出更加精確的診斷結果。

早在1000年以前,阿拉伯醫生Abulcasis(1013-1017)就發明了活檢技術。活檢的好處是醫生可以根據病灶組織學結構對病情做出判斷。隨著近幾年測序技術的發展,醫生可以對患者組織測序進而給出更加精確的診斷結果。

根據一項得到英國癌症研究中心(Cancer Research UK)資助的新研究,科學家們揭示出至關重要的關於乳腺癌如何產生和與乳腺癌患者存活相關聯的基因變化的新遺傳信息。相關研究結果於2016年5月10日發表在Nature Communications期刊上,論文標題為“The somatic mutation profiles of 2,433 breast cancers refines their genomic and transcriptomic landscapes”。

The somatic mutation profiles of 2,433 breast cancers refines their genomic and transcriptomic landscapes

Bernard Pereira, Suet-Feung Chin, Oscar M. Rueda, Hans-Kristian Moen Vollan, Elena Provenzano, Helen A. Bardwell, Michelle Pugh, Linda Jones, Roslin Russell, Stephen-John Sammut, Dana W. Y. Tsui, Bin Liu, Sarah-Jane Dawson, Jean Abraham, Helen Northen, John F. Peden, Abhik Mukherjee, Gulisa Turashvili, Andrew R. Green, Steve McKinney, Arusha Oloumi, Sohrab Shah, Nitzan Rosenfeld, Leigh Murphy, David R. Bentley, Ian O. Ellis, Arnie Purushotham, Sarah E. Pinder, Anne-Lise Børresen-Dale, Helena M. Earl, Paul D. Pharoah, Mark T. Ross, Samuel Aparicio & Carlos Caldas

The genomic landscape of breast cancer is complex, and inter- and intra-tumour heterogeneity are important challenges in treating the disease. In this study, we sequence 173 genes in 2,433 primary breast tumours that have copy number aberration (CNA), gene expression and long-term clinical follow-up data. We identify 40 mutation-driver (Mut-driver) genes, and determine associations between mutations, driver CNA profiles, clinical-pathological parameters and survival. We assess the clonal states of Mut-driver mutations, and estimate levels of intra-tumour heterogeneity using mutant-allele fractions. Associations between PIK3CA mutations and reduced survival are identified in three subgroups of ER-positive cancer (defined by amplification of 17q23, 11q13–14 or 8q24). High levels of intra-tumour heterogeneity are in general associated with a worse outcome, but highly aggressive tumours with 11q13–14 amplification have low levels of intra-tumour heterogeneity. These results emphasize the importance of genome-based stratification of breast cancer, and have important implications for designing therapeutic strategies.

The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups

Christina Curtis, Sohrab P. Shah, Suet-Feung Chin, Gulisa Turashvili, Oscar M. Rueda, Mark J. Dunning, Doug Speed, Andy G. Lynch, Shamith Samarajiwa, Yinyin Yuan, Stefan Gräf, Gavin Ha, Gholamreza Haffari, Ali Bashashati, Roslin Russell, Steven McKinney, METABRIC Group, Anita Langerød, Andrew Green, Elena Provenzano, Gordon Wishart, Sarah Pinder, Peter Watson, Florian Markowetz, Leigh Murphy, Ian Ellis, Arnie Purushotham, Anne-Lise Børresen-Dale, James D. Brenton, Simon Tavaré, Carlos Caldas & Samuel Aparicio

The elucidation of breast cancer subgroups and their molecular drivers requires integrated views of the genome and transcriptome from representative numbers of patients. We present an integrated analysis of copy number and gene expression in a discovery and validation set of 997 and 995 primary breast tumours, respectively, with long-term clinical follow-up. Inherited variants (copy number variants and single nucleotide polymorphisms) and acquired somatic copy number aberrations (CNAs) were associated with expression in ~40% of genes, with the landscape dominated by cis- and trans-acting CNAs. By delineating expression outlier genes driven in cis by CNAs, we identified putative cancer genes, including deletions in PPP2R2A, MTAP and MAP2K4. Unsupervised analysis of paired DNA–RNA profiles revealed novel subgroups with distinct clinical outcomes, which reproduced in the validation cohort. These include a high-risk, oestrogen-receptor-positive 11q13/14 cis-acting subgroup and a favourable prognosis subgroup devoid of CNAs. Trans-acting aberration hotspots were found to modulate subgroup-specific gene networks, including a TCR deletion-mediated adaptive immune response in the ‘CNA-devoid’ subgroup and a basal-specific chromosome 5 deletion-associated mitotic network. Our results provide a novel molecular stratification of the breast cancer population, derived from the impact of somatic CNAs on the transcriptome.

他叫Vinny Desautels,來自美國加州,今年7歲,是一個男孩。他的夢想是長大後當個農民。兩年前,他開始留長髮。學校裡很多別的小朋友經常為此欺負他,嘲笑他。其他大人和老師們看到這樣的場景,也跑來勸他:乾脆把頭髮剪了,這樣就不會有人欺負你了!

但是,他並不在意,依然默默地堅持留著頭髮。這並不是在耍小孩子脾氣或者扮酷,他說,這就是他想做的事!原來,兩年前的一天,他在電視上看到身患癌症的小朋友們因化療而掉光了頭髮,大受震動。

當時小小年紀的Vinny做了一個決定:他要把頭髮留長,然後捐給患癌兒童做假髮,為他們加油。直到今年3月,他的頭髮長到了33公分長,他這才把頭髮剪了,捐給慈善組織做成假髮,送給因為化療掉髮的癌症病童。

他的行為贏得了所有人的尊重。他的媽媽也在Facebook上無比自豪地寫道:「這個小男子漢是我的兒子,我非常驕傲。儘管兩年裡他多次被嘲笑,還被當成女孩,但他都堅強面對,因為他知道這樣做是為了做善事。」

然而,就在剪髮後不久,Vinny感覺自己膝蓋很痛,眼睛也腫起來了。父母還在他的臀部發現腫塊,於是趕緊帶著他去了醫院檢查。醫生在他的膝蓋、眼窩、鼻子和髖骨都發現了癌細胞。Vinny被診斷為患有第四期癌症,也就是癌症晚期。而且醫生也無法確診他患的究竟是哪一種癌。

Vinny現在不能去上學了,每天只能待在醫院裡接受治療。不過即使面對如此殘酷的現實,他依然堅強樂觀著。就算眼睛都睜不開了,他還是笑得那麼燦爛,感染著身邊每一個人。

原本他的媽媽已經懷孕6個月,家人還未從迎接新成員的喜悅中醒過來,就面臨這樣大的考驗。Vinny的父母表示他們會陪兒子與癌症鬥爭,「只要我們一家人齊心協力,就一定會度過這個難關。」

很多網友被他的故事感動,開始自發為他捐款,現在已經籌集到了超過7萬美元的善款。Vinny的父母表示他們並不習慣接受他人的幫助,但面臨如此困難,他們非常感謝所有好心人的善意。

《世界上的另一個我》中有一句話:【當你開始變得對上帝很重要,魔鬼也會開始留意你。】希望這個善良的孩子能趕快好起來!

西洋鏡.新法治癌 成就“肺”凡

中國中山大學腫瘤防治中心臨床實驗研究中心主任張力教授

韓國首爾直擊報導:陳筱柔

部分圖片/資料提供:勃林格殷格翰公司(Boehringer Ingelheim)

肺癌,指的是長在氣管、支氣管與肺臟的原發上皮性惡性腫瘤。

肺癌症狀的種類與嚴重性,主要是根據原發腫瘤的大小位置,以及轉移至局部淋巴結或其他器官的程度而定。

中國中山大學腫瘤防治中心臨床實驗研究中心主任張力教授分析,肺癌在臨床上分為“小細胞肺癌”(small cell lung cancer,簡稱SCLC)和“非小細胞肺癌”(non small cell lung cancer,簡稱NSCLC)兩大類,其中非小細胞肺癌(包括肺腺癌、鱗狀上皮癌及大細胞癌)就佔了80%~85%。統計發現,亞洲的非小細胞肺癌患者中,大約有40%會發生EGFR(表皮生長因子受體)基因突變。

“根據統計,肺癌一直是亞洲男性的頭號死因,也是女性死因的第2名,全球超過半數的肺癌病例都發生在亞洲,其中以EGFR基因突變型非小細胞肺癌較為常見。

以表皮生長因子受體(EGFR)基因突變型非小細胞肺癌患者群為試驗對象,比較第一代(gefitinib)及第二代(afatinib )肺癌標靶藥療效的Lux-Lung 7臨床試驗研究,日前發佈了令人鼓舞的最新成果。

主導LUX-Lung 7試驗的韓國成均館大學醫學院教授兼三星醫療中心創新癌症醫藥部總監樸根七(Park Keunchil),分析這項研究結果:“第二代標靶藥(afatinib)能將肺癌惡化風險顯著降低27%、治療失敗風險下降27%,顯示了更好的長期獲益療效;值得一提的是,其副作用發生率,與第一代藥物相差無幾,而且都是可以預估處理或進行防範的。”

“Lux-Lung 7報告出爐的最大意義,在于我們驗證了作用屬于不可逆性EGFR抑制劑的第二代標靶藥,能夠讓患者腫瘤緩解時間更長,縮小得更多,讓患者活得更長久一些。”

張力教授坦言,雖然肺癌治療至今,並沒有革命性的重大突破,也還做不到“治好”晚期患者,但他相信未來肺癌防治的發展方向,將會越來越好。

Lux-Lung 7成果令人鼓舞

Lux-Lung 7研究結果的公佈,對于醫患而言,都有著非常重要的臨床實際意義,除了為醫生在臨床實踐中選擇合適的標靶藥物和精準治療提供重要數據支持和依據,第二代標靶藥物的獨特作用機制,也將為更多患者帶來治療獲益,為他們爭取更多有質量的生存時間。對于肺癌發病率極為盛行,早期肺癌診斷率欠佳的亞洲國家(包括我國)而言,無疑帶來了治療可行性及延緩生命的新曙光。

Lux-Lung 7是Lux-Lung系列臨床試驗計劃正在進行的多項研究之一。

Lux-Lung系列臨床試驗計劃是全球最大規模,涵蓋世界各國醫藥專家參與的標靶藥物臨床研究計劃之一,目前共有多項研究在進行中,其中部分研究已取得令人鼓舞的成果,而Lux-Lung 7則是首個將兩種標靶治療藥物在發生EGFR基因突變肺癌患者群中,直接進行頭對頭對比療效和安全性的全球性臨床研究。

勃林格殷格翰公司副總裁兼全球臨床腫瘤學科總負責人史泰樂教授(Gerd Stehle)表示,Lux-Lung 7研究成果對于推動患者治療的未來發展具有重要意義,希望通過與各地醫療體系合作普及化讓標靶藥物,從而讓更多患者從中受惠。

無論如何,可以預見的是,未來製藥公司仍需要開發更多適用于不同癌症的標靶藥物治療選項,進一步實現個體化的治療方案,讓患者從中受惠、延長存活期及提高生活品質,才能真正落實將癌症變成一種慢性病的願景。

標靶治療延長壽命

張力教授說:“雖然無法治好晚期肺癌患者,但從患者的生存期可以看得到,這類藥物能夠讓更多患者可以帶瘤生存,特別是有基因突變型的患者人群,藥物治療延長了他們的生存時間。”

“通過標靶藥物治療手段,延長患者壽命及提升他們的生活品質,讓腫瘤變成是一種慢性病。”

每種肺癌生長和擴散方式不同,治療也有所區別,但是,總結各國專家的看法和呼籲,對抗肺癌只要能早期發現,持續追蹤檢查及用藥,其實就像慢性病一樣,可以與癌細胞和平共處,而推陳出新的標靶藥發展,也逐漸扭轉了過去認為肺癌是絕症的境況。

常見致癌原因

★空氣懸浮微粒

★基因

★吸煙與二手煙

★高齡化:50歲以上幾率高

★環境污染

★廚房油煙

認識EGFR基因突變

基因突變,是指一個人的基因發生隨機改變。突變可能無害,也可能導致疾病。目前已確認有數種突變會引致肺癌EGFR(Epidermal Growth Factor Receptor,表皮生長因子受體)是其中一種。

出現EGFR基因突變時,癌細胞會迅速地生長和繁殖。對于晚期非小細胞肺癌患者而言,標靶藥治療是目前最理想的治療模式(早期肺癌患者多採用以手術切除為主,手術后化療等的綜合治療方法)。

顧名思義,標靶治療就是針對某種癌細胞,或者是針對某一個蛋白、某一個分子進行治療,相關分子稱為驅動基因。

臨床研究已經證實,如果肺癌患者發生EGFR基因突變,使用針對性標靶藥物治療,比其他方法的效果更好。EGFR基因突變狀態,是標靶藥物治療晚期非小細胞肺癌最重要的療效預測因子,特別是發生EGFR基因突變的非小細胞肺癌患者,可以通過不可逆標靶治療藥,更有效地抑制癌細胞的生長、繁殖,從而起到治療癌症,延長生命的作用。

因此,非小細胞肺癌患者在接受標靶藥物治療之前,應先檢驗EGFR突變基因型類,才能確保對症下藥及持續治療。

標靶藥物非萬靈丹

標靶藥物,是近十年來被人類寄予厚望的的剋癌利器,但人類與癌症(包括肺癌)的抗戰,仍在持續上演。

畢竟,與癌症有關的標記分子很多,單一標靶治療藥物,很難完全掌握癌細胞生長的關鍵,所以不見得適用于所有情況。

因此,標靶藥物雖然已核准用于不同類型的肺癌治療,近年來也不斷有新研究結果出爐,但並不意味著標靶藥物是萬靈丹,患者對于標靶藥物的治療結果,應存有合理期待。

換言之,我們也不應把標靶藥物當成唯一可以依賴或期待的治療方案,而是把標靶治療當作肺癌治療中的其中一種方法。該不該用?如何應用?標靶藥耐受性和安全性?

決定任何治療前,都務必先與主治醫生詳細討論病情和治療選項,根據個別情況選擇最合適的治療方案。

擁有正確認識,才能做出最適當的抗癌選擇,也才是與癌共存的最好方法。更重要的是,我們不應一聽到“肺癌”就膽戰心驚,或聽到“晚期肺癌”就自動宣判死刑。

記住!早期肺癌有其治療手段,晚期轉移也依然有“藥”可改善。

www.chinapress.com.my/20160510/

肺癌常見警訊

◎持續性咳嗽

◎持續胸部不適或胸痛、肩痛和背痛

◎呼吸短促,呼吸困難及呼吸出現喘鳴聲

◎反復性肺炎或支氣管炎

◎厭食或不明原因體重下降

◎咳血

韓國成均館大學醫學院教授兼三星醫療中心創新癌症醫藥部總監樸根七。

勃林格殷格翰公司副總裁兼全球臨床腫瘤學科總負責人史泰樂教授。

癌症醫療新知/接受免疫療法前 你該知道的9個重點” src=”http://image.peoplenews.tw/news/ab5a8c2c-02ec-40c4-8872-a219e5147f1f.jpg” style=”font-family: Helvetica, STHeiti, 'Microsoft JhengHei', 微軟正黑體, PMingLiU, 'Lucida Grande', Arial, sans-serif; border: 0px none; outline: none; color: inherit; width: 464px; cursor: url("/images/magnify.cur"), auto;” />

前言:免疫療法在治癌領域備受矚目,吸引各大生技藥廠、醫療機構投入研發,爭相報告試驗結果。但免疫療法價格動輒數十、數百萬,國內也尚未開放施作細胞治療,想要尋找一線生機的病友該注意什麼?

1.目前國內有哪些免疫新療法可以使用?

免疫檢查點抑制劑:全球共有3種藥物已獲准上市,可用在包括:無法切除或轉移的黑色素瘤、鱗狀上皮非小細胞肺癌、化療後轉移的晚期肺癌、與轉移性腎細胞癌。

其中,台灣已上市的兩種,目前主要用於黑色素瘤,其他新的適應症還在審核中。

(【註】新藥通常會先以一種適應症申請上市,待其他臨床研究做完後,再陸續增加其他新適應症。因此,藥廠在申請國外許可證時,也會因審核時間造成落差。)

細胞免疫治療:除了參加人體試驗計劃外,國內尚未開放這類治療。因此,坊間若有宣稱可提供類似治療的,目前皆屬不合法。現在也有些公司會仲介病友到已部分開放施作的日本、中國等地接受治療。

不過,近日衛福部已決定修法,讓提出相關試驗計劃的醫療機構,在符合安全性的前提下,開放收治特定病患,專案申請治療。(見《康健雜誌210期》「台灣將開放免疫細胞療法,病友真能受益?」、《民報》「恩慈條款今天上路 癌末患做免疫療法不再怕被當凱子削」)

2.免疫新藥可以取代其他治療嗎?

雖然就理論來說,病人似乎體力愈好愈早期接受治療,效果會較好,但目前的臨床試驗都是針對既有治療皆無效或復發的病人,還無法證實早期免疫治療效果會比傳統治療來得好。因此,現階段不建議將免疫治療作為第一線的唯一治療。

3.如果我的癌症不在新藥的適應症範圍內,可以嘗試使用嗎?

由於目前在許多一、二期的臨床試驗中,新藥對不少癌症看似有些療效,有些病友不免會想在適應症外嘗試使用這類新藥。

台北榮民總醫院胸腔部胸腔腫瘤科主任蔡俊明表示,未被列入適應症內的癌症,代表還需要更多完整、嚴謹的試驗結果來證明其安全性與療效,因此比較好的方式應該是先找主治醫師討論,看看是否有合適的新藥試驗可以參加。

但新藥試驗依照研究目的,會有特定條件限制,例如癌症期別、腫瘤的抗原表現等,也得看病人本身的年齡、疾病史與體能狀況。病人得接受進一步檢查評估後,才能確認是否符合資格。

4.若參與新藥試驗計劃,卻抽到對照組,該怎麼辦?可以退出嗎?

蔡俊明說,其實現有新藥試驗,為了保障病患權益,即使是對照組,也會盡可能採取現有治療的最佳方案。

例如少數情況,接受化療的對照組,被規定不能使用可能效果次佳的標靶藥物。但即便如此,治療過程中,醫療團隊也會持續追蹤病人狀況,甚至因病人病情需要,調整治療。如果真的覺得不滿意,病人也可以在任何一個階段退出。

5. 如何知道哪些醫院有免疫治療相關的試驗計劃?

國內不少醫院都有參與新藥試驗計劃,且所有資訊都會公布在「台灣藥品臨床試驗資訊網」。民眾若想隨時了解最新的免疫治療試驗計劃(包括細胞治療與藥物治療),除了向主治醫師詢問,也可上此網站搜尋。

6.使用免疫藥物是否有什麼副作用?

新藥的原理是放開免疫反應的煞車,使用這類藥物也可能引發病人免疫反應過度,俗稱「免疫風暴」。

可能出現的反應包括:全身性皮膚紅疹、腸炎導致的腹瀉、腦下垂體發炎以及肝毒性等症狀。早期,也有病人在試驗過程中死亡。

其他一些非免疫相關的副作用則包括:疲倦、掉髮、皮膚癢、肝腎異常等,但這類副作用較不嚴重,病人只需配合用藥與適度休息就可改善。

林口長庚紀念醫院血液腫瘤科主治醫師張文震表示,免疫機制十分複雜,病人的反應也可能同時牽涉到腫瘤科、風濕免疫科、胃腸科、內分泌科等的問題。加上,目前也有研究顯示,合併使用抗PD-1與抗CTLA-4藥物,病人的存活率、腫瘤反應率都會較高,但可能發生的副作用也會增加。

張文震建議,治療時,應盡可能選擇能跨科整合照顧病人、且具有治療經驗的團隊。

7 .接受免疫新藥治療,要治療多久?怎麼知道效果不好?何時可以停藥?

免疫檢查點抑制劑是依照病患體重計算所需劑量,並透過靜脈注射給藥。不過,藥物價格不菲,依照劑量計費,平均一個成人完整的療程,至少需要200~300萬不等。

以第一種藥物「益伏」來說,完整的一個流程為3週打一針,共打4次;最新上市的「吉舒達」,則一直使用到疾病惡化為止。

張文震表示,新藥治療過程中,有些病人會一度出現腫瘤變大的「假性惡化」,因此目前多會以3個月為一個療程,等療程完全結束之後才進行評估。若3個月療程後診斷,還是評估發現腫瘤持續惡化,通常只有約4%機率可能是假性惡化。

至於治療後,若發現腫瘤不變或縮小,是否要再繼續使用?張文震表示,就安全性考量,新藥確實可以一直持續使用,但實際狀況還是要依照病人的經濟能力與治療狀況來討論。

8.有什麼檢查可以用來預測治療的效果?

免疫檢查點抑制劑跟單株抗體標靶藥物的原理不同。臺灣大學台成幹細胞治療中心、台大醫院血液科醫師林建廷表示,後者是針對特定腫瘤抗原而設計,若患者癌細胞的抗原表現不明顯,或根本無相應的腫瘤抗原,治療效果就不好。因此,在治療評估上,可利用這些指標評估是否值得使用。

但在前者的使用上,目前尚未找到具有足夠鑒別力的生物指標。有些研究嘗試比較腫瘤上PDL-1的表現,來預測抗PD-1藥物的效果。但結果發現,陰性與陽性的療效只差約20%,還不足以讓病人藉此決定是否接受治療。

9.無法接受免疫治療,努力增加免疫力有用嗎?

中央研究院生物醫學研究所所長劉扶東指出,目前大多數人談的「免疫力」屬於抽象的概念,但免疫機制其實是非常複雜的反應,要看對應在什麼問題上。而且,重點是要維持「最佳平衡」,而非一味加強或是壓抑。

不過,劉扶東認為,中醫的治療觀念強調把身體狀況變好,就能對抗疾病,從免疫治療的發展來看,其實有些道理。「未來或許中西醫可以一同來發展研究,探討傳統醫學在生理、免疫學層次上的意義,」劉扶東說。

雖然癌症治療不斷有新突破,但新藥昂貴的價格確實也常讓病友及家屬陷入兩難,反而造成沉重的心理負擔。好的醫療團隊,會與病人清楚說明每個階段的治療意義,分析可能治癒的機率、治療時的生活品質,並共同衡量治療利弊,保持著開放的心境、有良好的醫病溝通,其實是抗癌之路最重要的武器。

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院的研究團隊發現,本地長者若長期暴露於空氣中,吸入或接觸與其他環境污染物混合的微細懸浮粒子,與多種癌症有關,並增加死亡風險。是此研究結果已於美國癌症研究協會2016年4月的《癌症流行病學、生物標記與預防》期刊(Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention) 內發表。(http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=886#.VyLdpvl97y0)

研究方法及結果

是次研究長達十三年,是全港首個就空氣污染而引發本地長者患癌的項目。研究團隊分析微細懸浮粒子(直徑2.5微米或以下的粒子,簡稱PM2.5)與癌症死亡風險的關係。是此研究對象為 66,820名65歲或以上長者,他們曾於1998至2001期間參與由衞生署舉辦的長者健康中心活動,團隊跟進至2011年,並從死亡登記處獲得參加者至2011年期間的死亡資料。此研究並運用固定空氣污染監測站和衞星監控的數據,以便推算他們的居所位置之PM2.5濃度。

經剔除吸煙因素影響,研究發現PM2.5濃度每上升10微克,整體癌症死亡風險增加22%;上消化道癌症死亡風險增加42%;包括肝、膽管、膽囊和胰腺在內的附屬消化器官癌症死亡風險增加35%。研究亦同時顯示,PM2.5濃度每上升10微克,女性患上乳癌死亡風險増加80%,而男性患肺癌死亡風險亦増加36%。

率領研究團隊的香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院榮譽副教授黃浙明博士指出:「這次研究的發現對公共衞生有重要意義,尤其是在空氣污染嚴重,但又缺乏長期空氣污染對健康影響研究的亞洲地區,提供有力數據支持空氣質素管理政策。」

研究意義

率領研究團隊的香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院名譽副教授黃浙明博士指出:「這次研究的發現對公共衞生有著重要意義,尤其是為那些空氣污染嚴重、但又缺乏相關研究項目的亞洲地區,提供了有力數據,以助制訂相關的空氣質素管理政策。」

香港大學公共衞生學院科學主任石國順博士是此次研究項目的主要研究員,他指出:「長者若長期暴露於微細懸浮粒子,已證實其心肺疾病和肺癌的死亡率是與此有關,但很少研究會顯示這與其他癌症的死亡率之關係。研究此項目正正是要得悉此污染物會否對身體其他部位的癌症有同樣的影響。」石博士補充:「飄浮於空氣中的微細懸浮粒子,是由運輸和發電等燃燒時所產生,當中包括碳氫化合物和重金屬等污染物質。」

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院科學主任、是次研究項目的主要研究員石國順博士指出,本地長者若長期暴露於空氣中,吸入或接觸與其他環境污染物混合的微細懸浮粒子,與多種癌症有關,並增加死亡風險。

政策建議

石博士解釋:「PM2.5和引發癌症之連帶關係有可能是由於空氣污染,而導致DNA修復功能受損、身體的免疫反應、發炎觸發血管增生導致腫瘤蔓延等相關。至於消化器官,由於PM2.5內含重金屬,影響腸道微生物,亦可引發癌症。」

研究團隊指出,需要進一步研究來確定PM2.5和癌症死亡之間的關係是否同樣可在其他國家顯現。根據現有科研證據顯示,此類風險極有可能存在於其他城市,故此有必要儘早減低空氣中PM2.5的污染物,從而改善空氣污染,以保障公眾健康。

石博士指出,愈來愈多新興研究探討由PM2.5及多種污染物而引發對人體健康的影響。他還警告,污染只是引發癌症的其中一個關鍵因素,其他因素如不良的飲食習慣和缺少運動,也可能是引致增加患癌風險的重要因素。

有關研究團隊

此項研究由港大公共衞生學院名譽副教授黃浙明博士及科學主任石國順博士領導,並與多位分別來自香港和英國,包括:香港衞生署、香港科技大學環境學部,以及英國伯明翰大學衞生與人口科學學院的環境及公共衞生之研究員和醫療專業人員合作進行;並獲英國惠康信託基金(Wellcome Trust)資助研究。

關於港大公共衞生學院

港大公共衞生學院在公共衞生教育及科研方面成就卓越,歷史悠久,並致力於改善人類健康。通過結合流行病學及大規模的研究室實驗,以及對非傳染病的疾病控制,學院對提昇本地乃至國際的公共衞生及醫療研究發展作出重大貢獻。港大公共衞生學院為頂尖科研中心,其研究範疇包括流行性感冒、傳染病及非傳染性之慢性疾病控制、控煙、改善空氣質素、心理腫瘤學、健康服務研究、行為科學、生命歷程流行病學、醫療經濟效益、醫療服務規劃及管理等,當中不少研究更獲本地、國內以至國際組織,如世界衞生組織認同,納入其公共衞生政策當中。

轉載標示:如轉載時請標明文章出處 癌症資訊網 ,並將文章連結提供給讀者。

今朝一早媽咪就嚟到醫院,但我因為真係好攰,都無理佢繼續訓。

呢個時候,我已經睇到媽咪喊緊呀,但係我都冇辦法安慰佢,

雖然媽咪仲喊緊,但佢突然好清醒,問醫生攞我嘅驗血報告,

知道我嘅情況之後,我第一件事打俾六毛仔,佢都唔知發生咩事,

另外,好記得打電話比Morn姐嘅時候,

無耐,牧師就到左醫院,一齊為我祈禱!

咁樣法國醫院就幫我call白車,送我去伊利沙伯醫院。上車前,

去到伊利沙伯醫院, daddy已經到咗啦,我同媽咪入咗去診症室,

可能我嘅情況好嚴重,啲醫生同護士好快就嚟協助我,同埋檢查,

過咗無幾耐,就有醫生入嚟同我抽骨髓,

抽完骨髓,啲醫生就幫我打咗豆豆,幫我吊鹽水,

抽完骨髓之後,醫生同護士同我講,懷疑我係M3呢個類型,

對於無知嘅我,我梗係唔知咩係M3啦,但係契哥同埋六毛仔,

都係講句,我其實心情上邊冇乜大起大落,雖然有少少擔心,

不過,到咗夜晚一個人嘅時候,心裏面有少少擔心,

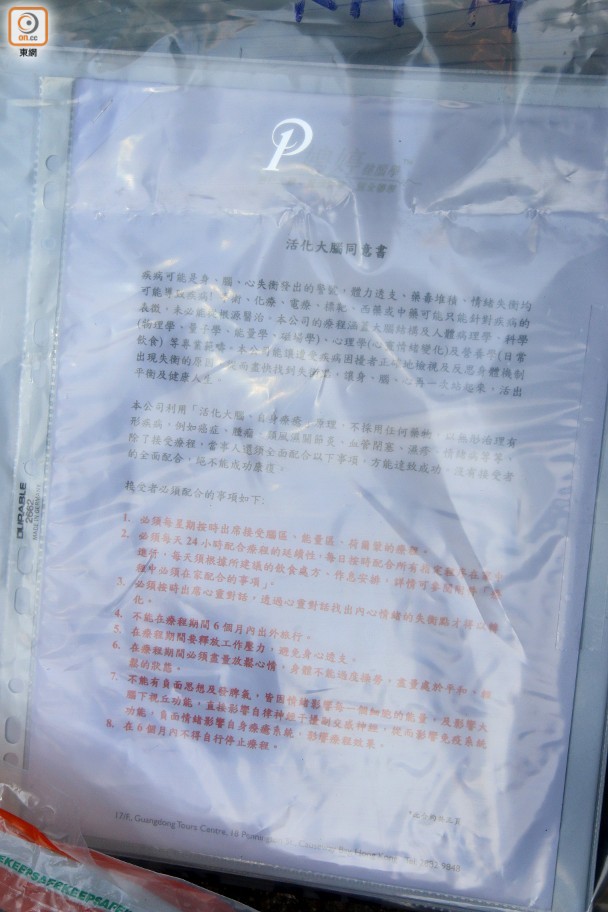

【on.cc東網專訊】 警方早前接獲報案,指銅鑼灣一間聲稱可透過「活化大腦」治癒癌症、皮膚病及情緒病的「健腦」公司懷疑行騙,他們及其家屬分別在該公司花費20萬至120港萬元,接受紅外線、吸氧氣、心靈輔導及配戴磁石等「保命療程」,共涉款逾500萬港元。消息稱,7名事主當中,包括6女1男,他們分別患有癌症、皮膚病及情緒病等。

該公司更要求客人簽署承諾書,停止接受其他藥物及療程,以及在未有醫生在場下,提供紅外線、吸氧氣及心靈輔導等治療方式,並給予磁石着病人24小時配戴,聲稱能完全醫好疾病。不過,病人接受治療後,情況轉差,據悉,其中一男一女病人更已離世,由家人代為報警。

警方今日聯同衛生署採取行動,在邊寧頓街18號廣旅集團大廈的辦公室,以涉嫌串謀行騙拘捕10名中心女職員(30至68歲),並在伊榮街9號一間懷疑有關的健康顧問中心,拘捕55歲女負責人。行動中,警方檢取一些儀器、電腦、文件及懷疑為麻醉藥的第一類危險藥物調查,案件列作串謀行騙,交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

灣仔警區署理刑事總督察鄭逸鵬表示,該公司經營有關療程約3至4年,初步調查後估計,受害人均透過朋友或教會朋友而認識該公司,在接受上述治療後,他們會被轉介到一間健康顧問中心,該中心會替病人作穴位檢查後,透露其身體狀況。警方仍就案件調查,不排除有人或涉及無牌行醫等罪行。

衞生署發言人表示,該署於今年2月26日及今日派員到銅鑼灣一處所協助警方調查一宗案件,並提供專業支援。鑑於警方已就案件展開刑事調查,對於調查細節,衞生署不宜作出評論,以免影響日後可能涉及的法律程序,該署會繼續因應警方需要提供所須的協助。

除電腦掃描(CT Scan)外,正電子掃描也愈來愈廣泛地應用於大腸癌的診斷。

正電子掃描是一種先進的同位素影像科技,只須利用少量的放射性葡萄糖,即可將人體的新陳代謝形像化。由於一般癌細胞的新陳代謝特別活躍,若將放射性葡萄糖注射到患者體內,會被癌細胞迅速吸收。放射科醫生會利用專用的掃描器接收正電子訊號,以判斷患者體內是否有癌細胞存在,從而作出準確的診斷。正電子掃描一般會結合電腦掃描同時進行(PET-CT Scan),以方便判斷腫瘤的位置。

一般而言,電腦掃描已可偵測到大部分轉移的腫瘤。當然,倘可疑的陰影體積比較細小,電腦掃描則未必能準確地分辨這是良性的物質抑或是惡性的腫瘤。在此情況下,結合正電子掃描,便有助作出準確的診斷,因為如果顯示那些可疑的細小陰影增加對放射性葡萄糖的吸收,便可以得知,這可能是轉移的腫瘤。然而,正電子掃描亦非完全準確,因為當患者體內有發炎性的組織,亦會增加放射性葡萄糖的吸收,因而被誤以為是癌細胞;另一方面,倘腫瘤體積非常細小(例如小於一厘米),正電子掃描亦有機會未能準確地判斷該腫瘤是惡性或良性。

其實,對大部分大腸癌患者來說,電腦掃描是很足夠的診斷方法,能準確地判斷腫瘤是否出現轉移。只是,對小部分患者來說,正電子掃描仍是有其價值,尤其是需要分辨一些微小的陰影屬良性或轉移。因此,公立醫院一般只會安排患者作電腦掃描,大家亦無需擔心檢查做得不足夠,因為,一個質量好的電腦掃描,在大部分情況下已經足以診斷,是可以信賴的診斷工具。

但當腫瘤科醫生為患者進行化療時,他們會定期為患者安排正電子掃描,並按腫瘤對放射性葡萄糖吸收訊號的強弱來判斷腫瘤對化療的反應,以擬訂將來化療的療程。

澳洲新南威爾斯大學內外全科醫學士

香港大學外科碩士

英國愛丁堡皇家外科醫學院院士

香港外科醫學院院士

香港醫學專科學院院士(外科)

上星期因工作關係,出席了一個關於肺癌的健康專題講座。在醫生分享的過程中,觸動了我心坎深處的傷痛,我不禁潸然淚下。

怎麼說起?那是二十多年前的一段往事,也是我這輩子第一次接觸「癌症」,患者是我至愛的祖父。儘管我自小沒有父母在身邊,成長過程中卻從來沒有缺少愛,因為祖父給我的愛,已經足以將我淹沒。

1994年中,祖父持續咳嗽和感到骨痛。他是一名「老煙槍」,「煙齡」超過半世紀,有一點咳嗽不足為奇,而且當時他已屆八十二高齡,以為是一般「風濕骨痛」,故起初並沒有太在意。後來,他開始咳出帶有血絲的痰,遂往就近的普通科門診求醫。照過X光,醫生並沒有說什麼,只處方了咳藥水和安排數個月後覆診。

祖父的咳血症狀依然持續。第二次見醫生,又照了X光,醫生言辭含糊,說X光影像不大清楚,並轉介祖父到葛亮洪醫院。

那天,我陪祖父入院。葛院的醫生為祖父作詳細的臨床檢查,連祖父的手指和指甲也仔細察看。接著,醫生建議祖父自費到私家醫院照電腦掃描。我深刻記得,祖父在聖保祿醫院等候做電腦掃描期間,對我說了一句駭人的話:「如果檢查結果證實我真的患上肺癌,我會從21樓家中的露台縱身躍下!」

隔天,我獨自前往聖保祿醫院拿取報告,然後乘巴士到葛院。在車廂裡,我在好奇心驅使下翻閱那份三頁紙的報告。當時的我看不懂那些「外星文」,但從字裡行間總隱約看出有些不妥,不祥預感湧上心頭。當我抵達葛院時,在病房外碰見了一名顧問醫生,他看過報告後告訴我:「是肺癌,而且是末期,癌腫已擴散全身。」當時只有十八歲的我,聽了這個震撼的消息,頓時感到滿天星斗,差點便昏過去。我竭力憋住眼淚,並深深地吸了一口氣,然後問醫生:「仍有治療方法嗎?」醫生看著我那紅紅的雙眸,既同情又無奈地搖搖頭,說:「伯伯已經八十二歲,沒什麼可以做,只能紓緩他的不適。」

我強撐著走到梯間,雙手一直抖著,勉強從口袋裡掏出一枚一元硬幣撥電話回家,跟家人交待祖父的情況。伯父在電話的另一端吩咐我說:「既然如此,那麼請醫生明天讓他出院吧!回來天天跟他搓麻將,讓他開開心心走完餘下的日子。」甫掛上電話,祖父的主診醫生剛巧經過,是一位比較年輕的醫生。「醫生,我是羅伯的孫女。剛剛另一位醫生已看過祖父的報告,說是末期肺癌,沒得醫了!我和家人商量過,希望明天接他出院。」說到這裡,我終於崩潰了!我一邊哭一邊哽咽地說:「祖父曾經說過,如果是肺癌,他就跳樓自殺。醫生,我想請求你明天巡房時千萬不要告訴他,你就說檢查報告正常,批准他出院吧!我明白病人有知情權,我也知道這樣也許會令你為難,但希望你能體諒家屬的心情,答應我這個卑微的請求。可以嗎?」也許男生都怕面對哭得唏哩嘩啦的女生,醫生也不例外。他馬上點點頭,說:「我跟其他醫生商量一下,應該沒問題的,別太擔心!」

翌日早上,我坐在祖父的床邊,忐忑不安地等候醫生來巡房。過了一會兒,醫生終於來了,而且是四位醫生一同前來。顧問醫生對祖父說:「羅伯,看過你的報告,沒什麼呀!讓你出院回家,好嗎?」祖父聽了,馬上精神抖擻地坐得筆直,像個孩子般笑著說:「哈哈!咁又唔同!」然後,他拿起我買給他的雞腿大口大口地吃。兩天前,他才因為擔心自己患癌而茶飯不思呢!

直到如今,我依然感激葛院幾位醫生的體諒和幫忙,為我撒了這個善意的謊。

祖父回家後,高興地向家人宣佈:「醫生話我乜事都無!」他一直不知道自己的病情,而在沒有任何治療的情況下,他快快樂樂地活了整整一年。家人輪流陪他品茗、搓麻將(祖父最愛「攻四方城」)、晨運,還有弄孫為樂。他吃得開懷,睡得安穩,玩得盡興……

可惜,一年之後,情況逆轉……

由於祖父並沒有接受任何治療,他咳血的情況持續。漸漸地,他心裡起疑──他懷疑報告出錯,甚至懷疑醫生看錯,卻從沒有懷疑過這是我與醫生合演的一台「好戲」。

「如果沒事,怎麼會經常咳血?」他常常一臉孤疑地問。白天,我們上班的上班,上學的上學,家裡只有祖父和祖母。祖父開始常常嘮叨,要求祖母帶他去看私家醫生,祖母深怕「東窗事發」,一直含糊其辭地推搪。「醫生都說你沒事,還有什麼好看啊?」這樣的情節不斷上演。終於有一天,祖母壓力「爆煲」,歇斯底里地喊:「看什麼啊看!醫生早就說是絕症,末期肺癌!沒得醫呀!」我不曉得當時祖父的表情和反應,因為我仍未下課。我只知道當晚我一踏進家門,從沒罵過我半句的祖父一看見我便高聲質問:「我如此疼你,你為什麼騙我?」我楞住了。祖父沮喪地問:「醫生說我沒得醫,對嗎?」我的心很痛,痛得在淌血!一瞬間,我淚眼模糊。我指著窗戶,說:「你說過,如果是肺癌,你便從這裡跳下去!試問我怎能告訴你?」說罷,我跟祖父相擁痛哭。

接下來的日子,可幸的是祖父並沒有自殺,不幸的是他終日鬱鬱寡歡,茶飯不思,連「攻四方城」也提不起興趣。有一天,他忽然買了一枚足金戒指送我,說是給我留念。「我銀行戶口裡有兩萬元,是留給你交學費的。你才大學一年級,我知道兩萬元是不夠的,但你老爸不長進,餘下的你要靠自己了。」他老淚縱橫地對我說。

自此,祖父的身體每況愈下,甚至完全失去自理能力,連大小二便也無法控制。不久,他便住進南塱醫院的善終病房。他臨終前的一個星期,甚至虛弱得無法開口說話。我清楚記得,他輕撫著我的臉,流著淚對我說的最後一句話:「無論多麼艱難、多麼辛苦,也要完成學位啊!」那段日子,我總是竭力地、堅強地撐著,但每當我看見祖父老淚縱橫,我也會跟著哭。因此,幾乎每天的探病時間,都是淚眼相看的光景。

住進南塱醫院不足三個月,祖父在1995年12月16日撒手塵寰,走完他八十三年的人生路。

************************************

我以文字記下這段傷痛的往事,是希望帶出「情緒」對癌症患者的影響。

祖父確診第四期肺癌之時,癌細胞已擴散全身。然而,他在對自己病情一無所知的情況下,每天保持愉快開朗的心境,儘管沒有接受任何治療,仍能保持生活質素,多活了整整一年。當祖父得悉自己患病後,心情跌至谷底,身體狀況迅速惡化,不消三個月便離世了。(註:筆者並非鼓勵,更絕不主張對病人隱瞞病情,只是祖父的情況比較特殊。)

其實,人在面對疾病、死亡和痛苦時,情緒不穩是可以理解的。在治療期間,患者的情緒問題大致上源自生理上的痛楚和不適、外表和自我形象的轉變、因治療副作用所帶來的痛苦、對事業前景及經濟狀況的焦慮、社交生活上的轉變和與家人的關係, 以及最重要的是──對無法想像的未來的恐懼。

常言道:「治病先要治心。」負面的情緒,對健康的無形損害,比細菌、病毒和癌細胞更厲害。正面的情緒,猶如一帖心藥,是任何藥物都無法代替的。馬克思曾經說過:「美好的心情,比任何藥物更能解除生理上的疲憊和痛楚。」聖經也有記載:「喜樂的心,乃是良藥;憂傷的靈,使骨枯乾。」

根據世界衛生組織在2002年的報告指出,心理健康是紓緩治療的重要一環,患者的心理質素,與癌症治療成效有正面的關係。當患者經常處於負面或波動不穩的情緒,會削弱身體免疫系統,增加癌症發病及惡化的情況 (Ondicova & Mravec, 2010)。相反,平穩的情緒和正面的思維能幫助患者有效地戰勝癌症,增加康復的機會。