世界新聞網 2010-4-29

國家癌症研究所(National Cancer Institute)28日公布最新研究報告指出,全美亞太裔人口中有十分之一感染B型肝炎,其中舊金山因感染B型肝炎比率高,而成為全美罹患肝癌比率最高的城市,該市正在推動杜絕民眾感染B型肝炎的活動。

據這份最新研究報告指出,和全美亞太裔十分之一人口感染B型肝炎相比,美國社會大眾感染B型肝炎的比率為千分之一。全世界罹患肝癌者中,80%先感染B型肝炎。

報告說,舊金山居民罹患肝癌的比率全美居冠,主要原因為舊金山是亞裔進入美國的大門,亞裔居民比例達三分之一。亞裔感染B型肝炎比率高,導致舊金山市肝癌比率居高。

5月是「全美B型肝炎宣傳月」,今年為第15年。由50多個人及社區機構成立的「舊金山無B型肝炎」(San Francisco Hepatitis B Free)組織,正採取多項措施,向民眾宣傳預防B型肝炎,籲請民眾盡早檢查肝臟,並注射B型肝炎疫苗。

該組織的最新措施之一,是於5月透過少數族裔平面及電子媒體、當地其他傳媒、廣告牌、公車站等,宣傳如何預防和檢驗B型肝炎。廣告宣傳中也有數十名灣區亞裔的個人現身說法。DAE廣告公司無償提供該項據說價值百萬元的社區宣傳服務。

B型肝炎被稱為亞裔的無聲殺手,加州州眾議員馬世雲表示,由於母親的關係,她出生後即為B型肝炎感染者,因無症狀,一直不知道,後經家庭醫生檢查才發現,治療後定期檢驗,確保不會復發。馬世雲指出,B型肝炎早期發現可以治癒,但許多亞裔不願接受基本檢驗,直至B型肝炎惡化為肝癌,此時治療已太晚。

全世界有3億5000萬至4億人感染B型肝炎,多數患者自己不知道。

「舊金山無B型肝炎」組織的工作主要有三:一,向民眾宣傳檢驗B型肝炎及注射B型肝炎疫苗的重要性;二,推動基本醫療保險提供B型肝炎的檢驗和注射疫苗服務;三,爭取為罹患B型肝炎民眾提供治療便利。了解詳情可至網站:www.sfhepbfree.org。

記者劉開平舊金山28日報導

作者:cancerinfo-admin

(肝癌) 香港 : 醫知健:乙肝應每年體檢防肝癌

太陽報 2010-5-9

本港乙型肝炎帶菌者約佔全港人口一成,病情如控制不好,可引致肝硬化和肝癌。肝癌每年新症近一千六百宗,是本港第三大癌症殺手,而乙肝新症有八十多宗。香港亞洲肝炎會創會會長梁慧儀指出,不少四十多歲的乙肝新症求診時已開始出現肝硬化,呼籲乙肝帶菌者應每年接受身體檢查。

每年五月十九日是「世界肝炎日」,梁慧儀指當受到乙肝感染後,有些人可能一點病徵也沒有,但有些人可能食欲不振、疲倦、體重下降、發燒、肌肉或關節痛、腹痛、惡心和嘔吐、眼白和皮膚變黃,以及胃部發脹或浮腫等。

(肝癌) 台灣 : 生薑防乙肝變癌 不減男性生殖力 研究登期刊封面

|

【明報專訊】煮餸必備的生薑,竟蘊含抗肝癌 新藥希望!台灣 學者在國際醫學期刊發表研究,首次實證生薑所含的「薑黃素衍生物」,可分解肝細胞的男性荷爾蒙,從而防止乙型肝炎轉化成肝癌,但不會減低男性荷爾蒙濃度,削弱性慾或生殖功能,此項突破研究成果備受國際關注,更成為該期刊的封面故事。

|

(肝癌) 台灣 : 肝癌復發 找到肇禍基因

【聯合報╱記者施靜茹/台北報導】 2010.06.04

台北榮總研究發現,肝癌患者因Twist和Snail基因過度表現造成轉移和復發,要研發更有效的肝癌標靶藥物,可從抑制這兩種基因的分子表現著手。

肝癌是台灣男性癌症死因第一位,及女性癌症死因第二位,而慢性B型與C型肝炎是造成肝癌主因,在台灣,以慢性B肝病毒感染居多,而B肝病毒高量複製,則是引起持續肝炎與肝癌原因。

陽明大學臨床醫學研究所所長吳肇卿說,肝癌治療是以切除腫瘤和肝臟移植等手術為根治方法,但仍有患者會復發,過去對腫瘤復發機轉不甚清楚,但2年內稱為早期復發,也就是由原來腫瘤轉移;2年後為晚期復發,腫瘤與原本的腫瘤株不同,可說發生第二次肝癌。

人體的Twist和Snail基因,原是用來促成發育或修補傷口的基因,但北榮追蹤123個肝癌患者後發現,肝癌患者若這兩種基因過度表現,很可能造成表皮細胞間質化,同時又分泌間質酵素,使原本排列規則的腫瘤細胞易於轉移,這是肝癌容易復發的主因,此發現已登上權威期刊「肝臟學」(Hepatology)。

目前在肺癌及乳癌治療,可針對患者基因受體,選擇適合標靶藥物治療,延長患者存活;肝癌雖有一種標靶藥物,但只能延長存活2到3個月,在瞭解Twist和Snail基因機轉後,標靶藥物可從抑制這兩種基因者手。

另外,針對肝癌晚期復發,北榮的研究也發現,肝癌病人術前血液如有高病毒濃度或較嚴重的發炎,則較易有肝癌晚期復發。

北榮已與林口長庚、高雄長庚、成大、高雄榮總等10多家醫學中心合作臨床試驗,預計將收400多名接受射頻燒灼術的肝癌患者,術後給予3年貝樂克、干安能和干適能等抗病毒藥物治療,以評估能否減少復發率。

(肝癌) 亞洲 : 肝癌風險預測 準確率8成

|

肝癌風險預測 準確率8成

http://www.cna.com.tw/news/FirstNews/201007080026-1.aspx

|

(肝癌) 台灣 : 肝病變解析/土撥鼠 打開人類肝癌治療新路

【聯合報╱記者施靜茹】

|

台灣有300萬名B型肝炎帶原者,肝癌是國人男性癌症死因第一位,女性癌症死因第二,每年約有7千人死於肝癌,每年死於肝硬化者約有五千人。

由於台灣肝癌患者,大多合併肝功能差,因此8成肝癌患者不適合進行手術,臨床醫師和研究人員也絞盡腦汁,想要找出更好的治療方法。

台大醫院肝炎中心副研究員吳慧琳說,基因治療是近年新興的癌症療法,它可將表現特定基因的DNA,以物理性或生物性方法,送到罹病個體進行治療,癌症可視為基因失常的疾病,用免疫基因療法和抑制血管新生療法,是治療新觀念。

|

台大醫院肝癌研究團隊最近一篇發表在「美國國家科學院學報」(PNAS)的研究,即是利用基因治療,將抑制血管新生及誘發抗癌免疫反應等關鍵基因,導入肝癌內,以雞尾酒式混合治療,成功縮小罹患慢性肝炎土撥鼠體內的肝腫瘤。

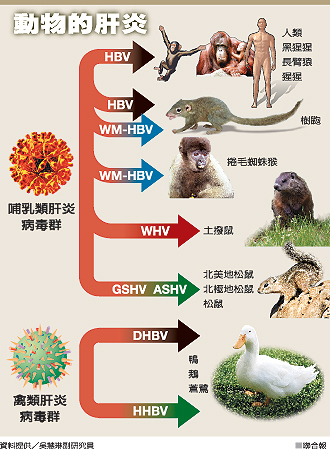

研究過程是以有慢性肝炎的罹肝癌土撥鼠(牠們是最接近人類B肝帶原者罹患肝癌的動物),分成四組。

研究人員以腺病毒做為載體,剪掉不要的基因,將能誘發抗癌免疫反應的細胞激素基因介白質12及GM-CSF等兩種基因,打進土撥鼠的肝動脈(肝動脈供應肝腫瘤血流),活化免疫細胞,讓身體自行產生抗癌免疫力,進而消滅癌細胞,縮小腫瘤。

另外,也將兩種血管新生抑制基因PEDF與endostatin,以腺病毒為載體,打入土撥鼠肝動脈,抑制腫瘤新生血管,餓死肝癌細胞。

之後,從超音波測量腫瘤發現,免疫療法組土撥鼠,腫瘤縮小75.8%;抑制血管新生組,腫瘤縮小56%;四種不同配方的抗癌基因組合,腫瘤縮小90%。

這篇研究作者之一的台大醫院一般外科主治醫師黃凱文說,這項研究意義在於,希望能透過基因治療,讓更多因肝功能不好而不能開刀的肝癌患者,能先讓腫瘤縮小,而能開刀。

人類感染B肝病毒後,病毒雖不會直接傷害肝臟,但會激發免疫細胞,辨識肝細胞內的病毒,進而攻擊肝臟引發肝炎,等於把肝臟變成「戰場」,如果肝臟反覆發炎而不進行治療,就可能演變成肝硬化、肝癌。

因此,對於這類基因治療,也有人質疑,它所誘發的免疫反應會不會讓肝臟戰場,更為浴血慘烈?

不過,研究證實,這種雞尾酒複方,對於治療多發性大型肝癌效果,比任一單獨成分都好,運用在有慢性B肝罹癌土撥鼠身上,大幅縮小土撥鼠肝腫瘤,土撥鼠肝炎病毒,並未因治療而活化,肝機能也未受明顯影響。

至於土撥鼠動物模式能否套用在人類身上,則是研究人員未來要面對的課題。

全文網址: 肝病變解析/土撥鼠 打開人類肝癌治療新路 – 新聞中的科學 – 線上學習 – udn文教職考http://mag.udn.com/mag/edu/storypage.jsp?f_ART_ID=267609#ixzz2yYfwHagA

Power By udn.com

(肝癌) 癌的啟示:乙肝患者定期檢查防癌魔

|

全叔卅年前從內地來港,憑着刻苦耐勞及不怕失敗精神創出一番事業。正當心感安慰之際,無意中察覺腹部較平時脹大,按下去雖然無痛但隱約摸到硬塊。檢查後驚聞患上肝癌,腫瘤並已長到八厘米大。他想起八、九年前發現自己是乙型肝炎帶病毒者,當時醫生建議他定時接受檢查及早探測肝癌。 |

(肝癌) 遠離肝癌 避免菸酒與熬夜

|

〔中央社〕台灣每年罹患肝癌患者約6000人,但許多肝癌患者都不是死於腫瘤,而是死於肝硬化。醫師表示,避免肝癌、肝硬化,最重要的是飲食正常,不菸、不酒、不熬夜,定期檢查肝功能。

慈濟健康管理互動資訊網 |

(肝癌) 逾六成肝癌患者難承擔昂貴醫療費

一項調查發現,有超過六成受訪的肝癌患者,在確診前,已被診斷患上乙型肝炎,近三成有肝硬化,只有一成七人無病徵。不少患者無能力承擔昂貴醫療費。調查在7至8月進行,共訪問了300名瑪麗醫院肝癌病人。調查又顯示,很多肝癌病人沒有能力承擔醫療費,六成二病人完全不能承擔檢查費用;,超過三成在藥物開支上,由確診至今已使用5萬元醫藥費。七成受訪肝癌病者認為,政府應該為他們提供資助。香港肝癌基金會表示,肝癌治療費用昂貴,希望關愛基金將肝癌藥物納入資助範圍,並建議乙型肝炎或肝硬化的市民,應每半年做一次檢查。

2011-9-4

2011-9-4

http://news.sina.com.hk/news/2/1/1/2426685/1.html

( 血癌 ) 癌童變身「蝙蝠仔」為棒賽投球

AP Photo / Jeff Chiu

記得去年11月15日,患了血癌的5歲男童米爾斯•斯科特(Miles Scott)在三藩市當局悉心安排下,變身成為「蝙蝠仔」(Batkid),在大人飾演的「蝙蝠俠」陪同下,上演了一幕捉賊好戲,實現他的心願,當時成為世界各地報章的頭條新聞。本周二,這位「蝙蝠仔」再度出動,應邀在美國職業棒球勁旅三藩市巨人隊的主場比賽中,投出第一球。

當「蝙蝠仔」乘坐蝙蝠車進場時,4萬多名現場觀眾都鼓掌為他打氣,一眾棒球員也爭相與他握手和拍照。斯科特現時仍然接受治療。

NEWS/

Batkid's Back! Miles Scott Throws First Pitch for San Francisco Giants Home Opener—Take a Look!

Batkid not only fights crime, but also has great form when it comes to pitching.

Miles Scott, the young boy who first entered our hearts late last year after Make-a-Wish transformed San Francisco into Gotham so that Miles could transform into Batkid, arrived at AT&T Park alongside Batman in their signature Lamborghini ride (aka The Bat Mobile) today to throw the first pitch for the San Francisco Giants home opener.

According to SFGate.com, Scott was greeted by a roaring audience and pitcher Matt Cain, who held the young cancer survivor's hand and walked him to the mound before playing their game against the Arizona Diamondbacks.

RELATED: The Dark Knight's Christian Bale on Batkid: "How Amazing!"

Decked in full Batgear, the 5-year-old, who had been battling leukemia since before he was two (it is now in remission), took the pitcher's mound and hurled the first pitch with superhero force.

The baseball team tweeted a Vine video of Batkid's arrival, writing, "Here to throw out today's #SFGOpeningDay first pitch it's Miles Scott #sfbatkid," and also showed a video of the crowd's reaction to his throw.

Meanwhile, Instagram user Juan Montalvo shared a video of Batkid's practice pitches with Cain. "Awesome!! Batkid and Matt Cain team up for an unforgettable ceremonial first pitch.#makeawishfoundation#dreamsdocometrue#batkid," he wrote.

In November 2013, Make-a-Wish granted Miles' wish of being a superhero by turning San Fran into Gotham for a day, giving Miles "a fun-filled day of everything Bat," where he performed "feats of derring-do" alongside adult Batman. The action-packed day ended at City Hall, where he was thanked by the mayor and police chief and given a key to the city.

http://www.eonline.com/news/529821/batkid-s-back-miles-scott-throws-first-pitch-for-san-francisco-giants-home-opener-take-a-look