作者:cancerinfo-admin

護理師創業 配送客製餐助癌友

奇力愛執行長王品喬。莊宗達攝

癌症已蟬聯32年為國人10大死因榜首,曾任第1線護理人員的奇力愛執行長王品喬,5年前轉換跑道成立「奇力愛」,投入癌症營養餐配送服務,為客人量身訂作化療餐,也成為全國唯一化療飲食業者。

一路走來、點滴在心的王品喬表示,希望未來奇力愛不只是送餐,更能陪伴病友走過身心煎熬的療程、走向康復。

現代人聞癌色變、且癌症已連續32年蟬聯國人10大死因之首,許多病友在化、放療後,免疫力大幅降低,往往要補充更多營養品才能提升體力。

原為護理人員的王品喬當時就發現,坊間「月子餐」林立,卻無任何為病友提供的餐食,因此5年前毅然投入成立奇力愛客製化營養餐事業。

王品喬表示,因為癌症種類多,因此能吃的食物也不相同,所以同樣癌症病人卻因為吃的藥物不同、打的抗癌藥不同,因此攝取食物也不同。由於奇力愛能嚴選食材、根據個人身體狀況量身提供「客制化服務」,才能給予最完整的營養照顧。

談到當初的起心動念與創業之路,王品喬說,其實遇到相當多困難,例如因現煮現送與保鮮要求,不管風吹日曬雨淋,都要風雨無阻的送餐。

但最大的感動,其實是來自於病友的回饋,例如有位女性病友罹癌後,家中只剩「老爺與少爺」,但奇力愛一路送餐,陪伴病友走過身心煎熬的療程,看到病友的感謝,就是最大的支撐。

而由於食材新鮮化的需求,目前奇力愛只能提供大台北地區送餐服務,希望未來能透過加盟與連結,落實大台北以外地區的營養照護和餐飲安全。

由營養師幫家人設計菜單,根據不同需求、不同價位,營養師從食材、營養方面提供顧問協助,有效降低照護成本、讓病友養病更無負擔。(黃馨儀/台北報導)

180賓客見證堅貞愛情 患癌女新婚兩日逝世

海枯石爛,堅貞不移的愛情,在現代社會若不是白色謊言,就是極為奢侈。在美國,一對情侶不懼一方患癌而不久人世,反而大搞婚禮,宴請一百八十人,讓他們見證二人堅貞的愛情。好不幸,患癌的新娘新婚兩日後逝世。新郎的妹妹說,嫂嫂現在變成一個活生生的天使。

雖然去年Brittney Brewer診斷出患上子宮頸癌,但沒有阻止男友Jared Brewer與她結婚的念頭。

她們的大日子本來是今年的二月二十七日,但由於不確定Brittney的狀況能否支撐到該日,於是將註冊的日子提早到二月十四日情人節。然而,二十七日的婚禮還是如期舉行,到賀賓客達一百八十名。

新郎Jared說:「她仍想以一個巨大的派對來慶祝,但很可惜,這可能是大家見她最後一面的日子。」

Brittney與癌魔力戰兩日後辭世。

Jared的妹妹Janessa 在Facebook上寫道:「雖然Brittney不能戰勝癌魔,但她長存於我們心中。Jared給予她一個夢幻的婚禮,她享受婚禮的每一刻!Brittney現在擁有翅膀了,她 是一個活生生的天使!我們愛你!安息吧,我的姊妹,你教懂我生命的意義,我不能表達對你的感激之情。永遠懷念你!」

Jared及Brittney在二零一二年拍拖。

Brittney生前在網誌寫道:「癌症開闊你的眼界,讓你領悟到生命的短暫,不應浪費每一刻。」

![]()

資訊來源:People

圖片來源:People, Janessa Brewer’s Facebook

hk.news.yahoo.com/180-034629115.html

新聞資訊由熱新聞提供

原文連結: 【今日最感動】180賓客見證堅貞愛情 患癌女新婚兩日逝世

美國癌症協會發布的39條防癌指南

.jpg)

近日,各路媒體頻繁轉發一篇文章《美國癌症協會的31條防癌指南》,經核實,這篇文章是美國癌症協會2006年公布的防癌指南。而美國癌症協會的防癌指南平均每5年更新一次,最近的一期是2012年公布的,今天爲大家奉上的就是這一期的防癌指南,共39條。

1 飲酒會增加患癌風險嗎?

是的,飲酒會增加人們患口腔癌、咽癌、喉癌、食管癌、肝癌、乳腺癌、結腸癌和直腸癌的風險。飲酒人士應該限制酒的攝入量,男士每天飲酒不宜超過2酒精單位,女士不超過1酒精單位。1酒精單位相當于360ml(1美制液體盎司≈30毫升)、150ml的葡萄酒、或者45ml 40度烈性酒。對某些癌症而言,同時飲酒並吸煙所增加的患癌風險遠高于只飲酒或只吸煙的風險。規律的飲酒,即便每周的飲酒量很少,也可增加女性患乳腺癌的風險。乳腺癌高危女性群體可以考慮戒酒。

2 什麽是抗氧化劑(物質)?它們與癌症有什麽關系?

抗氧化劑(物質)可以是食物中的某些化合物,也可由人體自身合成。人體利用抗氧化劑(物質)來保護自身組織,免受正常代謝(氧化)所導致的持續性損害。由于這種損害可增加癌症風險,所以某些抗氧化劑可能會有助于預防癌症。抗氧化劑(物質)包括維生素C、維生素E、類胡蘿蔔素(比如β-胡蘿蔔素和維生素A)和其他植物化學物質。研究顯示,多食用富含抗氧化劑(物質)的蔬菜和水果可能會降低人們患某些癌症的風險。但是,這一結果並不一定是抗氧化劑(物質)的作用,因爲這些食物中還含有很多其他物質。

多項研究發現,補充抗氧化劑(物質)並不能降低患癌風險。事實上,有研究發現,服用補充劑(物質)的人群患癌風險更高。(參見以下條目:β胡蘿蔔素、番茄紅素、維生素E、補充劑)。對于減少患癌風險,目前最佳的建議是通過食物而不是補充劑來獲取抗氧化物質。

3 β-胡蘿蔔素能降低患癌風險嗎?

β胡蘿蔔素屬于類胡蘿蔔素,後者是一組抗氧化劑,可讓植物(包括蔬菜和水果)的某些部分呈現深桔黃色。在人體內,β胡蘿蔔素被轉化爲維生素A,而有觀點認爲維生素A有助于預防癌症。因爲食用蔬菜和水果可降低患癌風險,所以通過服用高劑量的β胡蘿蔔素補充劑來降低癌症風險的觀點似乎是有道理的。但是,幾項大型研究結果表明事實並非如此。其中兩項研究讓吸煙的受試人群服用高劑量的β究胡蘿蔔素補充劑來預防肺癌和其他癌症,結果顯示服用這些補充劑反而增加了他們患肺癌的風險。另一項研究則發現服用β胡蘿蔔素補充劑既無好處也無害處。雖然食用含β胡蘿蔔素的蔬菜和水果可能幫助預防癌症,但是人們應該避免服用含大量β胡蘿蔔素的補充劑,尤其是吸煙者。

4 鈣與癌症有關嗎?

許多研究表明,高鈣食物可能有助于降低結直腸癌風險,鈣補充劑也能適當地減少結直腸息肉的複發。但是,攝入過多的鈣(鈣補充劑來源或食物來源)可增加人們患前列腺癌的風險。

因此,男性應主要通過食物來攝入推薦劑量而非過量的鈣質。女性不會患前列腺癌,但易患骨質疏松,所以也應通過食物來獲取推薦劑量的鈣。鈣的推薦攝入量是19-50歲人群每天1000毫克,50歲以上人群每天1200毫克。乳制品和某些綠葉蔬菜是鈣的優質來源。主要通過乳制品獲取鈣的人群應該選用低脂或脫脂乳制品,以減少對飽和脂肪的攝入量。

5 喝咖啡會致癌嗎?

不會。咖啡和胰腺癌間是否存在聯系?這個問題曾得到很多人的關注,但是最近的研究並未證實兩者存在聯系。目前尚沒有證據證明咖啡或咖啡因會增加癌症風險。

6 膳食補充劑能降低癌症風險嗎?

不能,至少根據目前的了解,答案是否定的。雖然富含蔬菜、水果和其他植物性食物的飲食可以降低癌症風險,但是膳食補充劑能夠降低癌症風險的結論尚未得到證實。鈣補充劑可能是個例外,因其可以降低結直腸癌風險(參看上述有關鈣的介紹)。實際上,一些高劑量的補充劑反而會增加癌症風險。

對于存在特俗情況的人們,適量的膳食補充劑是有益的,例如孕婦、育齡女性和需要限制飲食攝入的人群。如果人們選擇服用膳食補充劑,他們最好選用多種維生素/礦物質平衡的補充劑,並且其中大多數營養素的含量不應超過人體的每日需求量。

7 能否營養補充劑中獲取與蔬菜和水果同等的營養價值?

不能。蔬菜和水果中含有許多有益健康的化合物,這些化合物很可能需要一起攝入才能發揮有益作用。此外,天然食物中可能還有一些目前尚不爲人知的重要化合物,膳食補充劑中不會含有這些化合物。某些膳食補充劑被描述爲與蔬菜和水果擁有同等的營養價值,但是他們的營養含量或種類只占天然食物中的很小部分。因此,食物才是維生素和礦物質的最佳來源。

8 少吃脂肪會降低癌症風險嗎?

一些研究發現,在飲食習慣中含有高脂肪食物的國家,其國民患乳腺癌、前列腺癌、結腸癌和其他癌症的風險更高。但是,更深入的研究並未得出脂肪攝入會增加癌症風險,或者減少脂肪攝入會降低癌症風險的結論。目前尚沒有充足的證據證明個人攝入脂肪的總量會影響患癌風險。

9 什麽是膳食纖維?膳食纖維能降低癌症風險嗎?

膳食纖維是指多種人體不能消化的植物性碳水化合物。幹燥豆類、蔬菜、全谷類和水果是膳食纖維的優質來源。膳食纖維可進一步分爲“可溶的”(比如燕麥麸、豌豆、豆類和洋車前子纖維),和“不可溶的”(比如小麥麸、水果皮、堅果、種子和纖維素)。

最新研究表明,膳食纖維可降低某些癌症的風險,尤其是結直腸癌。但是目前尚不清楚這一作用是由膳食纖維還是高纖維食物中的其他成分産生的。因此,ACS建議人們食用全谷類、蔬菜和水果等高纖維食物來幫助降低癌症風險,但並未明確建議服用膳食纖維補充劑。

10 吃魚能預防癌症嗎?

魚肉富含ω-3脂肪酸。一些動物實驗發現ω-3脂肪酸可以阻止癌症的形成或減慢癌細胞的生長,但是尚不清楚這些脂肪酸是否會降低人類的癌症風險。

食用富含ω-3脂肪酸的魚類可降低心髒病的風險,但是有些魚類(比如劍魚、金槍魚、方頭魚、鲨魚和大耳馬鲛)可能含有較高含量的汞、多氯聯苯(PCBs)、二惡英及其他有害物質。一些研究還發現,人工養殖的魚類比野生魚類含有更多的有害物質。孕婦、計劃懷孕或正在哺乳的女性以及幼兒不應食用這些魚類,並且每周食用的長鳍金槍魚不應超過170g,每周食用的罐裝淡金槍魚不應超過340g。人們應該食用不同種類的魚類以降低攝入毒素的可能性。

11 什麽是葉酸?葉酸能降低癌症風險嗎?

葉酸是一種天然的B族維生素,很多蔬菜、豆類、水果、全谷類和強化早餐谷類食品中都含有葉酸。20世紀90年代開展的研究表明,缺乏葉酸可能會增加人們患結直腸癌和乳腺癌的風險,對飲酒人群來說尤其如此。然而,自1998年以來,美國的強化谷物制品中都添加了人工葉酸,所以大多數人都能從飲食中攝入足夠葉酸。

一些研究表明,葉酸補充劑會增加人們患前列腺癌、高級別結直腸息肉和乳腺癌的風險,並且大多數人都能從飲食中攝入足夠的葉酸。有鑒于此,攝入葉酸的最佳途徑就是食用蔬菜、水果和強化谷物制品或全谷物制品。

12 大蒜能降低癌症風險嗎?

大蒜和其他蔥屬植物中含有的蔥屬植物化合物對健康有益的說法廣爲流傳。針對大蒜能否降低癌症風險的研究正在進行,一些研究表明大蒜可以降低結直腸癌的風險。大蒜和其他蔥屬植物可以被列入到能夠降低癌症風險的推薦蔬菜目錄當中。

目前尚沒有充足證據證明蔥屬植物化合物補充劑能降低癌症風險。

13 什麽是轉基因食品?它們安全嗎?

轉基因食品或者生物工程食品以轉基因農作物爲原材料,後者在播種前就添加其他植物或生物體的基因,其目的是增強農作物的抗蟲性、減緩腐壞、改善口味、增加營養成分或得到其他特性。近年來,基因工程越來越多地被用于生産某些食品。例如,美國種植的大部分大豆和玉米都使用了轉基因技術,從而讓這些農作物能夠抗除草劑,此外,轉基因玉米還能産生一種天然殺蟲劑。

轉基因技術的安全性引起了人們的關注。理論上來講,添加的基因可能會産生一些引起過敏的物質,也可能增加有損健康化合物的含量。而另一方面,轉基因技術也可被用于改善公共健康。例如,通過轉基因技術增加各種農作物的葉酸含量。

目前尚沒有證據證明市售的轉基因食品有損人體健康,也沒有證據證明這些添加的基因會增加或降低癌症風險。但是,缺乏證據並不意味著證明了其安全性。由于人們使用轉基因食品的時間還相當短,所以目前尚不知道長期食用轉基因食品可能對健康産生的影響。持續評估轉基因食品的安全性十分重要,從而確保其真正的安全性,並增加人們使用轉基因食品的信心。

美國批准出售的轉基因食品包括多種胡蘿蔔、玉米、西紅柿和大豆。美國國家環境保護局(EPA)、美國食品藥品監督管理局(FDA)和美國農業部(USDA)共同對轉基因食品進行監督。

14 輻照食品會致癌嗎?

沒有證據證明輻照食品會致癌或者有損人體健康。輻照技術越來越多地被用來殺死食物中的有害細菌,以延長它們的保質期。輻照處理後,輻射不會停留在食物內,食用輻照食品好像也不會增加癌症風險。

15 應避免食用加工肉類嗎?

一些研究發現,大量食用加工肉類可以增加人們患結直腸癌和胃癌的風險,其中部分原因可能是亞硝酸鹽。爲了保持色澤和阻止細菌生長,許多午餐肉、火腿和熱狗中均添加了亞硝酸鹽。食用加工肉類和煙熏或鹽腌肉類可增加人們對潛在致癌因子的攝入量,因此人們應盡可能減少食用這些肉類。

16 烹饪肉類如何影響癌症風險?

充分烹饪能殺死肉裏的有害細菌,但是一些研究表明,高溫煎、烤、炸肉類所産生的化學物質(多環芳烴或雜環芳香胺)可能會增加癌症風險。這些化學物質可破壞DNA並致使動物患癌。一些研究也發現,大量食肉的人群有更高的結直腸癌風險,但仍不清楚高溫烹饪産生的化學物質(相比于肉中的其他物質)在其中起了多大作用。文火炖、蒸、低溫煮和微波爐加熱肉類等烹饪方法産生的這類化學物質較少。

17 非營養性甜味劑或糖替代品會致癌嗎?

沒有證據證明人類飲食水平的甜味劑會致癌。FDA批准使用的少數幾種非營養性甜味劑包括阿斯巴甜、糖精和三氯蔗糖。現有研究也沒能證實這些化合物與癌症風險之間的聯系。一些動物研究表明,使用這些甜味劑可能與更高的膀胱癌和腦部腫瘤風險有關,還可能與更高的白血病和淋巴瘤風險有關,但是人群研究顯示,使用這些甜味劑並沒有增加人們患癌症的風險。值得注意的是,患有苯丙酮尿症這一遺傳性疾病的人群應該在其飲食中避免使用阿斯巴甜。

新型糖替代品包括甜味劑如糖醇(山梨醇、木糖醇和甘露醇)和從天然植物中提取的甜味劑(甜葉菊和龍舌蘭糖漿)。對于所有這些甜味劑,適量使用似乎都是安全的,但某些人群如果大量使用糖醇則有可能出現腹脹和胃部不適。

18 肥胖會增加癌症風險嗎?

會。超重或肥胖與人們更高的乳腺癌(絕經後女性)、結直腸癌、子宮內膜癌、食道癌、腎癌、胰腺癌、膽囊癌(可能)患癌風險有關。肥胖也可能與人們更高的肝癌、宮頸癌、卵巢癌以及非霍奇金淋巴瘤、多發性骨髓瘤和侵襲性前列腺癌的患癌風險有關。

雖然對減肥是否會降低癌症風險的研究有限,但是一些研究表明,減肥會降低絕經後女性患乳腺癌和其他癌症的風險。減肥具有的其他健康益處已得以證實,所以人們都鼓勵超重人群減肥並保持健康體重。成年人避免過度的體重增加也是十分重要的,因爲這不僅可能會降低患癌風險,還可能會降低他們患其他慢性疾病的風險。

19 橄榄油會影響癌症風險嗎?

食用橄榄油與人們更低的心髒病風險有關,但是就其對癌症風險的影響來說,最可能的情況是不好不壞。雖然橄榄油富含單不飽和脂肪並可作爲黃油和人造黃油的健康替代品,但它仍然是一個巨大的熱量來源,可極大地增加人們從飲食中獲得的熱量。

20 貼上“有機”標簽的食品能更有效地降低癌症風險嗎?

“有機”一詞被廣泛用于描述沒有添加人工化學品的植物食品以及沒有用激素和抗生素飼養的動物食品。對于植物性有機食品來說,其原材料的耕種既沒有使用常規殺蟲劑或除草劑,也沒有使用化肥或汙水汙泥作爲肥料,更沒有經過食品輻照加工。轉基因食品不能被稱爲有機食品。

生産有機食品的目的其實是爲了促進可持續農業生産,但是人們普遍認爲有機食品可能會有益健康。同時,也有人在爭論有機農産品的營養水平是否高于常規種植農産品的營養水平。但是,目前尚沒有證據表明有機食品能更有效地降低癌症風險,或者提供其他耕作方法種出的類似食物所沒有的健康益處。

21 食品中的殺蟲劑和除草劑會致癌嗎?

若殺蟲劑和除草劑在工業、農業或其他工作場所使用不當,它們是有毒的。雖然蔬菜和水果中有時會含有少量的殺蟲劑和除草劑,但絕大多數科學證據表明,總體來說,吃蔬菜和水果有益健康且能預防癌症。目前尚沒有證據表明食品中殘留的低劑量殺蟲劑和除草劑會增加癌症風險。不過,水果和蔬菜在食用前應徹底洗淨,一方面減少人們對這些化合物的攝入量,一方面降低細菌引起的健康風險。

22 增加體育活動會降低癌症風險嗎?

會。對于進行適量或大量體育運動的人群來說,患某些癌症如乳腺癌、結腸癌、子宮內膜癌和晚期前列腺癌的風險會更低。不管體育運動是否影響了體重,運動本身都降低某些癌症的患癌風險。

目前,有關體育運動對其他癌症風險的直接影響的數據更加有限,但即便如此,體育運動仍是人們達到和保持健康體重的一個關鍵因素,並且超重或肥胖與多種癌症有關。體育運動還有助于降低人們患心髒病、糖尿病和其他疾病的風險。

23 植物化學物是什麽?它們能降低癌症風險嗎?

“植物化學物”指的是由植物産生的多種化合物。其中有些化合物可保護植物免受昆蟲損害或擁有其他重要功能。有些化合物則有抗氧化作用或者類似激素的作用,不管是對于植物自身還是食用這些植物的人群而言。因爲食用蔬菜和水果與癌症風險降低有關,所以研究人員正在尋找産生有益作用的特定化合物。但是,目前尚沒有證據表明,以補充劑的形式攝入植物化學物對人體長期健康有類似于蔬菜、水果、豆類和谷物的作用。

植物化學物包括類黃酮(見于大豆、鷹嘴豆和茶)、類胡蘿蔔素(見于冬南瓜、香瓜和胡蘿蔔)、花青素(見于茄子和紅球甘藍)和硫化物(見于大蒜和洋蔥)。

24 高鹽飲食會增加癌症風險嗎?

有足夠的證據表明,食用大量腌泡食品可增加人們患胃癌、鼻咽癌和喉癌的風險。腌泡食品通常不是美國大多數人飲食的主要內容,但是減少腌泡食品的攝入量可能會有助于降低人們患某些癌症的風險。

幾乎沒有證據表明,在美國,烹饪用鹽量或調味食物的用鹽量或食品加工過程中鹽的添加量會對癌症風險産生影響。但是高鹽飲食會增加人們患高血壓和心髒病的風險卻是衆所周知的事實,因此《2010年美國膳食指南》和美國心髒協會的膳食指南均建議人們限制食鹽的攝入量。

25 硒是什麽?硒能降低癌症風險嗎?

硒是一種礦物質,對人體的抗氧化防禦機制有幫助。動物研究已表明硒可能會預防癌症。一項研究表明硒補充劑可能會降低人們患肺癌、結腸癌和前列腺癌的風險。但是,一項大型臨床試驗並未發現硒補充劑能降低前列腺癌風險,所以總體上說,目前尚無足夠的證據證明硒補充劑可降低癌症風險。

因此,不建議人們服用硒補充劑,同時,人們還應避免服用高劑量硒補充劑,因爲硒補充劑的安全劑量和中毒劑量之間相差極少。服用硒補充劑的最高劑量不應超過200微克每天。

26 大豆制品能降低癌症風險嗎?

和其他豆科植物一樣,大豆及大豆制品是蛋白質的優質來源以及肉類的有益替代品。大豆含有多種植物化學物質,其中包括異黃酮。大豆中的植物化學物質具有微弱的雌激素樣活性,並可能有助于預防激素依賴性癌症。有越來越多的證據表明食用傳統大豆制品比如豆腐可能會降低人們患乳腺癌、前列腺癌或子宮內膜癌的風險。也有一些證據表明食用傳統大豆制品可能還會降低人們患某些其他癌症的風險。目前尚不清楚該結論是否適用于含有大豆分離蛋白或組織化大豆蛋白的食品。

幾乎沒有數據證實服用分離的大豆植物化學物質補充劑會降低癌症風險。

27 糖會增加癌症風險嗎?

糖在增加熱量攝入的同時並不會提供降低癌症風險的任何營養素。高糖攝入量可能會通過促進肥胖而間接增加癌症風險。白糖(精制糖)和紅糖(粗制糖)及蜂蜜在其對體重或胰島素水平的影響方面並無不同。限制食用蛋糕、糖果和加糖谷類食品以及限制飲用汽水和運動飲料等含糖飲料可幫助人們減少熱量攝入。

28 喝茶(紅茶或綠茶)能降低癌症風險嗎?

茶是一種飲料,茶樹的葉子、嫩芽或細枝均可泡制成茶。紅茶、綠茶、白茶、普洱茶和其他各種類型的茶均來自于同一棵茶樹,但是它們反映了不同的加工方式。

一些研究人員提出,茶之所以會預防癌症是因爲茶含有抗氧化劑、多元酚和類黃酮。動物研究已證明有些茶(包括綠茶)可降低癌症風險,但是人類研究發現的結果喜憂參半。雖然實驗室研究結果一直令人滿意,而且喝茶也是許多美食的一部分,但是目前的證據尚不能證明喝茶是降低癌症風險的主要原因。

29 反式脂肪會增加癌症風險嗎?

反式脂肪來自于經氫化被制成人造黃油或酥油的植物油,人造黃油或酥油在室溫下呈固態。反式脂肪會提高血液中的膽固醇含量和增加心髒病風險。但是,目前尚未確定反式脂肪與癌症風險的聯系。

盡管如此,鑒于反式脂肪對心髒病風險的影響,《2010年美國膳食指南》和美國心髒協會的膳食指南建議人們限制或避免食用反式脂肪。

30 姜黃和其他香辛料會降低癌症風險嗎?

研究人員目前正在研究姜黃是否會影響腫瘤生長,同時他們也正在研究其他香辛料如辣椒素(紅辣椒)、小茴香和咖喱可能具有的抗癌作用。但是,目前尚缺乏研究香辛料對癌症等疾病的長期影響的研究。

31 吃蔬菜和水果會降低癌症風險嗎?

會。近來,隨著越來越多的研究發現吃蔬菜和水果並無降低癌症風險的作用或者作用微弱,證明吃蔬菜和水果能降低癌症風險的證據力度也減弱了,但是綜合已有的全部證據表明,吃蔬菜和水果會在某種程度上降低人們患癌症包括肺癌、口腔癌、喉(咽)癌、喉頭癌、食道癌、胃癌、結腸癌和直腸癌的風險。

可降低具體某種癌症風險的蔬菜和水果的種類可能有所不同。目前尚不知道蔬菜和水果中含有的哪些化合物最有可能預防癌症,並且,能降低癌症風險的不同植物化學物質可能來源于不同的蔬菜和水果。

最新研究表明吃較多蔬菜和水果可能還會有助于降低人們肥胖的風險,所以吃較多蔬菜和水果很可能會間接影響癌症風險。最佳建議是每天吃各種各樣的蔬菜和水果,至少600毫升。

32 新鮮、冷凍和罐裝的蔬菜和水果的營養價值有區別嗎?

有,但它們都是不錯的選擇。新鮮食品通常被認爲擁有最高的營養價值(通常也擁有最好的味道)。但是,冷凍食品實際上比新鮮食品更有營養,因爲冷凍食品通常是在成熟時采摘並被迅速冷凍起來,而新鮮食品可能會因爲收獲與食用存在時間間隔而失去一些營養。

由于罐裝食品加工必須使用高溫,所以罐裝食品更有可能減少熱敏性營養素和水溶性營養素。請注意,有些水果罐頭中配有濃糖漿,有些罐裝蔬菜中鈉(鹽)含量很高,因此請選擇多種形式的蔬菜和水果。

33 烹饪會影響蔬菜的營養價值嗎?

煮菜特別是長時間煮菜會消除蔬菜裏的水溶性維生素。由于蔬菜含有的一些潛在有益的植物化學物質是脂溶性的,所以油炒蔬菜可能會提高這些植物化學物質的可用性。烹饪通常可能會分解植物細胞壁,使其含有的營養成分和其他植物化學物質更容易被吸收。

用微波爐和蒸汽烹饪蔬菜是保留蔬菜營養成分的最佳方法。吃生鮮蔬菜如沙拉也會保留蔬菜的營養成分。所以,除了建議人們吃各種各樣的蔬菜之外,采用不同的蔬菜烹饪方法也會提高許多營養素和植物化學物質的可用性。

34 應該把蔬菜和水果榨汁飲用嗎?

榨汁不僅可以增加飲食多樣性,還是一種讓人們攝入蔬菜和水果的好方法,對于咀嚼或吞咽困難的人群來說更是如此。榨汁也有助于人體吸收蔬菜和水果中的營養。但是,果蔬汁含有的纖維較少,相比完整的蔬菜和水果來說,喝果蔬汁不太容易填飽肚子。但果汁比較特殊,如果一個人喝了很多果汁,同樣也能獲得不少熱量。從商業上來講,榨汁産品應該是100%的果蔬汁,同時也應該經過巴氏消毒以殺死其中的有害細菌。

35 素食可以降低癌症風險嗎?

素食可以包括許多有益健康的特色。素食往往是飽和脂肪的含量低,高纖維、維生素和植物化學物質的含量高,同時還不包括食用紅色肉類和加工肉類。因此,素食可能有助于降低癌症風險的假設是合理的。

相比減少傳統西方飲食習慣中動物食品的含量所形成的飲食結構而言,目前不清楚完全的素食是否會更有益于預防癌症。

嚴格的素食應該避免所有的動物産品,包括牛奶和雞蛋,這種素食也被稱爲純素食,可有益于人們補充維生素B12、鋅和鐵,對兒童和絕經前的女性來說尤爲如此。純素食還應該包括足夠的鈣,因爲事實證明,堅持含鈣量非常低的純素食者比堅持素食或含肉飲食的人群具有更高的骨折風險。

36 維生素A會降低癌症風險嗎?

有兩種方法可從食物中獲取維生素A:第一,可從動物性食品來源中獲取維生素A,第二,維生素A可在人體內由來源于植物性食品的β胡蘿蔔素或其他類胡蘿蔔素生成。人們需要維生素A來維持人體組織的健康。

維生素A補充劑尚未被證明能降低癌症風險,而且服用高劑量維生素A補充劑實際上反而可能會增加吸煙者和戒煙者患肺癌的風險。

37 維生素C會降低癌症風險嗎?

維生素C常見于多種蔬菜和水果,尤其是桔子、葡萄柚和辣椒。許多研究認爲攝入富含維生素C的食物與較低的癌症風險有關。但是對服用維生素C補充劑進行的少數幾項研究並未證明服用維生素C補充劑可降低癌症風險。

38 維生素D會降低癌症風險嗎?

越來越多的大規模的研究證據表明,維生素D可能有助于預防結直腸癌,但目前得到的證據無法證明維生素D與其他癌症的聯系。大量的研究正在進行,但是幾年內很難得到研究結果。

最近,美國醫學研究所基于骨骼健康所需的維生素D水平提出了每日維生素D攝入量的最新建議,大多數成年人的每日維生素D攝入量從400國際單位增加至600國際單位,70歲及以上人群的每日維生素D攝入量增加至800國際單位。每日維生素D攝入量的安全上限從2000國際單位增加至4000國際單位。

維生素D的獲取方式有三種,第一通過皮膚暴露于紫外線(UV)輻射下獲取,第二通過飲食獲取,尤其是富含維生素D的食品,比如牛奶和谷類食品,第三通過服用維生素D補充劑獲取。但是,許多美國人都沒有獲得足夠的維生素D並具有患維生素D缺乏症的風險,黑皮膚人群、幾乎不暴露于陽光下的人群、老年人和純母乳餵養的嬰兒特別容易缺乏維生素D。

39 維生素E會降低癌症風險嗎?

α-生育酚是維生素E在人體內最爲活躍的存在形式,同時也是一種強有力的抗氧化劑。在一項研究中,服用α-生育酚的男性吸煙者比服用安慰劑的男性吸煙者具有更低的前列腺癌風險。該發現促使研究人員啓動了一個大型研究項目(名爲“SELECT”),研究硒和維生素E補充劑對前列腺癌風險的影響。但是,這項研究發現,硒和維生素E補充劑沒有降低前列腺癌風險。甚至正相反,服用維生素E補充劑的男性群體可能還具有患前列腺癌的較高風險。

在另一項大型研究(名爲“HOPE”)中,研究人員對比研究了服用維生素E補充劑和安慰劑下的癌症與心髒病風險。維生素E補充劑組與安慰劑組在癌症發病率或心髒病發病率方面沒有差異。服用維生素E補充劑的受試者實際上擁有更高的心力衰竭發病率。

雖然含有維生素E的食品如堅果和某些不飽和油可能是健康的,並且它們已被證明能降低心髒病風險,但是目前並不建議人們通過服用維生素E補充劑來降低他們患癌症或慢性疾病的風險。

原載於:美國癌症協會 http://www.cancer.org/

排汗真能防癌嗎?沒用的

流言 : 馬拉松運動員不會得癌症,他們自體內排出大量汗水的同時,亦將體內累積的致癌成份重金屬排出體外,徹底去除癌症的根源。

真相 : 馬拉松運動員確實擁有強健的身體,但他們並非完全不得癌症。「大量排汗就可以徹底去除癌症根源」的說法也很牽強。

馬拉松運動員也會得癌症

馬拉松運動員真的掌握著「免癌金牌」嗎?當然,肯定不是這樣。馬拉松選手不僅和常人一樣可能患上癌症,而且他們在某些方面的癌症風險可能還會更高。

2006年一篇發表在《皮膚病學文獻》(Archives of Dermatology)上的論文,就描述了馬松選手的癌症風險問題 [1]。文中指出,過去十年內,將近10名馬拉松選手患上惡性黑色素瘤,與對照組相比,他們患上惡性黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌的風險都有所上升。論文作者推測,癌症的發生可能主要與紫外線照射和長期大運動量訓練對免疫功能的影響有關。因此該文章建議在長跑的過程中注意紫外線防護,並適當控制運動量。

2006年一篇發表在《皮膚病學文獻》(Archives of Dermatology)上的論文,就描述了馬松選手的癌症風險問題 [1]。文中指出,過去十年內,將近10名馬拉松選手患上惡性黑色素瘤,與對照組相比,他們患上惡性黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌的風險都有所上升。論文作者推測,癌症的發生可能主要與紫外線照射和長期大運動量訓練對免疫功能的影響有關。因此該文章建議在長跑的過程中注意紫外線防護,並適當控制運動量。

出汗能“排毒”嗎?

以往的研究數據顯示,汗液的確是體內砷、鎘、鉛、汞等有害物質的排出途徑之一,在汗液中可以檢測到與尿液中濃度相當的重金屬成分,有時濃度甚至會比尿液更高[2]。不過,考慮到日常生活中的出汗與排尿量,很難說排汗會在排泄這些有害物質方面起到更重要的作用。而且,這些研究的檢測對像很多都是在工作中接觸到這些有害物質的工人,對於暴露風險較低的普通人而言,他們體內的重金屬含量本身就很低,這種情況下通過汗液「排毒」可能也無法再帶來多少額外的健康益處。

而且,重金屬化合物雖然可對人體健康產生多方面的危害,但它們的致癌性還存在一些爭議。確實有研究表明,鉛、鎘等重金屬暴露與癌症風險增加有關,但這些研究的對像也大多是具有較高暴露風險的工人。導致癌症的因素有很多方面,在實際生活中,與遺傳、生活習慣等因素相比,重金屬暴露對一般人群的癌症風險貢獻恐怕要少得多。此外,也沒有任何證據表明汗液中的重金屬排除和減少癌症風險存在關聯。

在類似的流言中都提到艾倫斯特博士(Dr. Ernst)檢測了馬拉松選手的汗液,並提出「排汗防癌」的理論。然而,卻無法搜尋到關於馬拉松選手汗液檢測的任何研究數據,也無法找到與流言描述相匹配的論述。

運動可以防癌嗎?

運動的健康效應不能通過「出汗排毒」來解釋,不過確實也有一些研究顯示,適度運動與某些癌症風險的降低有關[3]。

在這方面,研究最為充分的是體育活動與結腸癌風險的關係。大部分研究都認為,與久坐不動的人相比,增加運動的人罹患結腸癌的風險更低。研究者估計,每天30~60分鐘中等強度或高強度的運動可以幫助預防結腸癌。

也有不少研究顯示,體育運動方面更加活躍的女性患乳腺癌的風險較小。此外,也有部分研究發現,對於子宮內膜癌、前列腺癌和肺癌,運動可能也有類似的作用。科學家們認為,運動可能是通過調節內分泌、代謝等方式影響腫瘤風險的。運動對改善腫瘤患者的預後可能也有一些作用。

除此之外,運動也有利於控制體重,而肥胖則與不少常見癌症的風險增加有關[4]。從這個角度來看,堅持運動對預防癌症也會有些幫助。

結論:

馬拉松選手並非不得癌症,「出汗防癌」的說法也沒有什麼根據。不過,適度運動確實與某些癌症的風險降低有關。運動有益健康,不過也要量力而行。

參考資料:

- Malignant Melanoma in Marathon RunnersFREE,Christina M. Ambros-Rudolph, MD; Rainer Hofmann-Wellenhof, MD; Erika Richtig, MD; Manuela Müller-Fürstner, MD; H. Peter Soyer, MD; Helmut Kerl, MDArch Dermatol. 2006;142(11):1471-1474.

- Bray,Arsenic, Cadmium, Lead, and Mercury in Sweat: A Systematic Review,Margaret E. Sears, Kathleen J. Kerr, and Riina I. Journal of Environmental and Public Health Volume 2012 (2012)

- National Cancer Institute, Physical Activity and Cancer

- 肥胖增加常見癌症風險

本文轉載自果殼網

陳亮祖醫生DR CHAN LEUNG CHO

.jpg)

陳亮祖醫生 DR CHAN LEUNG CHO

性別︰

男

專業資格︰

香港中文大學內外全科醫學士 1998

英國皇家放射科學醫學院院士 2003

香港放射科醫學院院士 2006

香港醫學專科學院院士(放射科)2006

註冊專科︰ 臨床腫瘤科

地址︰

九龍旺角彌敦道688號旺角中心第一期11樓1110A室

地區︰

旺角

執業類別︰

私人執業

語言或方言︰

廣東話, 英文, 國語

醫療服務項目︰

腫瘤科診症

化學治療

標靶藥物治療

賀爾蒙治療

舒緩治療

在診所以外所提供的醫療服務項目:

放射治療

同位素放射治療

強度調控放射治療

立體定向放射治療

三維適形放射治療

醫療程序及手術︰

使用醫院︰

養和醫院 聖保祿醫院

港安醫院 香港浸會醫院

聖德肋撒醫院

仁安醫院 播道醫院

辦公室電話︰

26964288

辦公室傳真︰

24161466

傳呼機 :

72829922

手提電話︰

電郵地址︰

|

性別︰ |

男 |

|

專業資格︰ |

香港中文大學內外全科醫學士 1998 |

|

註冊專科︰ 臨床腫瘤科 |

|

|

地址︰ |

九龍旺角彌敦道688號旺角中心第一期11樓1110A室 |

|

地區︰ |

旺角 |

|

執業類別︰ |

私人執業 |

|

語言或方言︰ |

廣東話, 英文, 國語 |

|

醫療服務項目︰ |

腫瘤科診症 |

|

在診所以外所提供的醫療服務項目: |

放射治療 |

|

醫療程序及手術︰ |

|

|

使用醫院︰ |

養和醫院 聖保祿醫院 |

|

辦公室電話︰ |

26964288 |

|

辦公室傳真︰ |

24161466 |

|

傳呼機 : |

72829922 |

|

手提電話︰ |

|

|

電郵地址︰ |

認識腎癌 專題健康講座

( 臨床腫瘤科張寬耀醫生)

腎癌病徵及治療方法

由癌症資訊網、香港醫護聯盟主辦,美國輝端科研製藥有限公司全力支持,於

男比女患腎癌風險高

腎癌又稱為腎細胞癌,佔成人惡性腫瘤2-3%,佔原發性腎惡性鍾瘤的85%。腎癌一般發病年齡屆乎50至60歲。根據香港癌症統計中心於2012年的數字所得,在男性腎癌病發率,每十萬人有11.1人患有腎癌,女性有4.5人,男性比女性發病機會高出一倍。而同年的數據所得,男性腎癌死亡率,每十萬人有4.2人,而女性有1.7人,男性比女性腎癌死亡率高出1.4倍。

張寬耀醫生表示,香港的腎癌病發及死亡率相對穩定,並非常見癌症。縱然最近一兩年數據有所上升,不過根據以數據推測,往後

( 活動當日中央圖書館演講廳坐無虚席)

初期難以發現病徵

腎癌個案當中,約有2-4%為遺傳性,而腎癌成因有吸烟、肥胖,以及身體吸入重金屬等。腎癌患者初期可以無任何明顯症狀,通常要經由驗檢超聲波或CT等檢查發現,但仍有一些身體現象以及數據可以留意。晚期患者,會出現腎癌三聯病徵:血尿、疼痛和腫塊。另外,腎癌常見引發的「副腫瘤綜合症」,亦會令患者紅血球增多、血鈣及血壓升高,ESR發炎指數亦會升高。約有10%患者會因為轉移症狀,例如病理骨折、咳血、神經麻痺以及轉移部位疼痛而求診發現病情。

治療方面,局限性腎癌最有效的治療方法是外科手術。根治性腎切除術是腎癌現時唯一的根治性治療方法,切除範圍包括患腎、腎周脂肪及腎周筋膜,以及附近區域的淋巴結。以現時的微創手術技術,患者完成手術後2至3日可以出院。而晚期廣泛轉移的腎癌患者,根據不同情況,可以透過腎切除術減輕腫瘤負荷。或者接受轉移病灶手術,術後5年生存率為21-60%。而其他治療方法,包括放射性治療、化療、荷爾蒙治療、標靶治療及免疫治療等。現時,以標靶治療也相當普遍,對日常工作和生活影響比較小。

避免高鈉高指食物

腎癌患者通常亦會尋求中醫治療,張醫生曾聽說有病人以蜈蚣「以毒攻毒」最後失救死亡,勸戒患者應該到註冊中醫求醫。坊間亦有傳聞可以各式補品協助病患者保持身體健康,張醫生引述國內研究表示,冬蟲草並不適合癌症病患者服用。日常飲食方面,張醫生表應該避免高鈉、高脂肪、高蛋白質的食物,減低腎部負荷。

( 癌症資訊網代表吳偉麟先生送贈紀念狀予張寬耀醫生)

總結而言,張醫生表示腎癌在香港並不常見,對於早期腎癌最有效的治療方法是根治性手術切除。如果癌細胞擴散,仍然可以接受舒緩性的切除病灶手術。標靶治療是一線的晚期治療方法,配合放射治療可以局部舒緩病情。

前列腺癌康復者運動操

【飲食健康】越南龍脷魚柳,還是鯰魚柳?

我經常提議各位多食海魚,食海魚的好處不再提了。

但出外吃飯或在超市買些魚柳來吃有益嗎?超市常見到的一種魚柳叫龍脷柳,多吃有益嗎?

龍脷 (Sole) 是食用魚類之一,它泛指多種生物學屬鰨科的魚 (family Soleidae)。因魚身扁平,狀似我們的舌頭,廣東地區稱舌頭為「脷」,所以該類魚叫龍脷、方脷,撻沙是屬於細品種的鰨科魚。鰨科的魚雖有淡水品種,但經常食用的品種和香港街市常買到整條的都是海魚。

心水清的朋友會知道一條方脷的價錢是多少錢一兩,厚身大條的價錢更加驚人。況且即使很大條的龍脷,也未必可以起出那麼厚肉的龍脷魚柳。

其實凍肉店所售賣,價錢並不昂貴的所謂龍脷柳 (特別是越南產的),只是鯰魚柳 (一些較老實的店舖會清楚說明是越南鯰魚柳而不會用上令人誤會的名稱)。鯰魚同龍脷係兩種唔同嘅魚,整條未劏的魚可以好易分辨到,但去皮切開的魚柳便不易分辨了。如果商人沒有狼到去搶錢的話,用價錢係可以好容易分辨出來。厚薄也可作為參考 (龍脷柳唔會好厚)。食落龍脷的肉比較實和鮮甜,鯰魚柳比較 [削] 和易散,味道也不鮮甜 (除非加了靚味精和上湯去煮)。

.jpg)

如果你並不介意味道和口感,那麼吃鯰魚柳好嗎?

鯰魚是一個統稱,英文統稱它為 cat fish。成員有很多,幾乎是分佈在全世界各地,但都同屬生物學上的鯰形目,我們常見的塘虱也是成員之一 。雖然有極少品種屬海魚,但日常食用的鯰魚都是生長在池塘或溪流等淡水環境中。越南眉公河盛產鯰魚,沿河還有養殖場,傾銷鯰魚柳到世界各地,包括美國、歐洲、紐西蘭等地 (2013年越南水產品對歐洲地區出口收益超過十億美元,而美國在2013年已超過歐洲成為越南水產品第一大出口目的地)。

簡單來說,我們食用的鯰魚是淡水生的冇鱗魚,基本上全都是人工飼養的。

至於超市常買到的越南鯰魚柳,魚肉來自博氏巨鯰,又叫巴沙魚。英文俗稱basa fish,學名叫Pangasius bocourti,屬鯰魚家族的另一成員。但商人技巧地給它起了不同的名字,例如在英國叫Cobbler,在美國和紐西蘭叫Basa。香港的超市也有出售,有些用的標籤是「急凍鯰魚柳(產地越南)」,英文是Catfish fillet,有些的標籤則是「越南鯰魚柳」,英文是Vietnam Cobbler。以上的名稱還算恰當,但個別超市的標籤是「越南龍脷魚柳」,英文是Vietnam Sole fillet,名稱並不妥當,未知商品說明條例實施後的名稱有否更改。

英國食物標準局及都柏林大學報告指越南湄公河水質差,人工養殖的博氏鯰魚會受到工業廢料及細菌污染,進食這些魚可能會影響健康。

2011年發表的一個由越南和德國共同進行的研究報告指湄公河流域的水質,受到多種殺蟲劑的污染,而這些水域也是養殖鯰魚的重要地方。

http://hss.ulb.uni-bonn.de/2011/2720/2720.pdf

香港的食物安全中心也曾在2011年6月的食物安全報告指出, 某超市出售的一款冷凍鯰魚柳的水銀超標,但若長期進食,則有可能影響神經系統。

除了本身環境污染的問題外,不要以為只是強國的食物生產有問題,越南生產的食物也要留心。一些越南的鯰魚養殖場,由於要增生產,魚的養殖密度非常高,為了減少病害帶來的損失,會用上土黴素和呋喃唑酮等去防治魚的腸胃病,會用到福馬林去防治魚的爛嘴爛鰓病,會用到孔雀石綠去防治水黴菌,用敵百蟲去防治尾孢子蟲病和其他蟲害,另外養殖場會經常以生石灰、硫酸銅和漂白粉來清理。當然抗生素和生長激素是少不了的。由於在魚的樣本中找到殘留的禁用抗生素,美國的路易斯安那州、 密西西比州和阿拉巴馬州已停止越南鯰魚的輸入。

http://www.iatp.org/news/drugs-named-in-basa-ban-also-used-on-poultry

看看以下連結,你會更清楚問題所在﹕

Dirty water, Dangerous fish

http://www.youtube.com/watch?v=IdoVgveiZO0

總括來說,這些養殖鯰魚,既欠食物安全標準,也缺乏海魚所含的omega 3 魚油。可惜由於價廉,這些魚已經大量充斥在凍肉店的貨架內。英國有些謀取暴利商人也已經不用鱈魚來做傳統的炸魚薯條 (fish and chips),而改用了鯰魚柳。

在香港同樣要留意的,是很多餐廳和一些酒樓,都有供應龍脷柳或斑塊的菜餚,但為了利潤,有不少是用了越南鯰魚柳來冒充,我亦上過檔了。

.jpg)

師兄隨筆( 2015-2-13 )

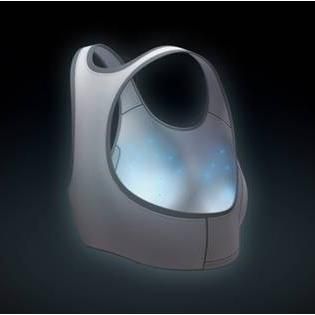

能檢測乳癌的 itBra

HIGH-TECH BRA HELPS DETECT BREAST CANCER

A new technology that could revolutionize breast cancer screening is about to begin clinical trials in the Bay Area. Rather than a mammogram or ultrasound, this system can be used at home, with potentially life-saving information transmitted through a smartphone.

For Dian Gaxiola, a routine breast screening at El Camino Hospital in Mountain View turned out to be a lifesaver. Doctors caught her cancer at a very early stage and saved her breast.

"I was very lucky, I think because of the early detection," cancer survivor Dian Gaxiola said.

El Camino Hospital Radiologist Dr. Sila Yitta says routine mammograms and self-screening are the best defense, although many women don't always take advantage.

"In my experience it is hit or miss, I think women, some women are consistent in doing breast exams at home, some women don't do them at all, and I often times get questions from women, asking simply, 'How do I do an exam,'" Yitta said.

However soon, an experimental technology could help thousands of women and doctors screen for breast cancer in a new way. It's called the iTBra.

"So you'll be putting that on, so it'll now be centered over you,"

Cyrcadia Health CEO Rob Royea says the patches can be worn inside any normal bra. He said, "It's a wearable device with a number of sensors that check what happens with your circadian patterns of heat change on your breast over time."

Roye says the heat changes correlate to the accelerated cell activity associated with breast tumors. The results are then processed using sophisticated algorithms and transmitted to a smartphone.

"You wear the device for a few hours, and that information is automatically communicated to your physician," Rob Royea, Cyrcadia Health

Because the system is heat based, developers believe it may also offer advantages for some women with denser breast tissue, which can be more difficult to image using traditional mammography.

"We believe we're tissue agnostic. Meaning that for all tissues we react about the same," Rob Royea from Cyrcadia Health said.

The clinical trial being conducted at El Camino Hospital will study the results on women wearing the device for different lengths of time. The goal is to produce accurate readings in roughly two hours, ultimately making the system more convenient for women to use.

"An ideal breast cancer screening test would catch the cancer when it's smaller and easier to treat," Sila Yitta, M.D., from El Camino Hospital said.

And whether it's a routine mammogram, or at home screening, cancer survivor Dian Gaxiola believes any investment in early detection, is worth the time.

"It's very valuable," cancer survivor Fulldian Gaxioloa said.

If the trial is successful, Cyrcadia Health hopes to have the iTBra on the market later this year.

Written and produced by Tim Didion

abc7news.com/health/high-tech-bra-helps-detect-breast-cancer/496449/

kuailiyu.cyzone.cn/article/13153.html

.JPG)