過往,肺癌的治療選擇局限於外科手術、放射治療和化學治療,成效亦未如理想,以致肺癌的死亡率多年稱冠。臨床腫瘤科專科醫生周國鈞表示,近年醫學界發現部分肺癌個案與基因突變有關,多種具針對性的標靶藥物應運而生,為肺癌的治療譜出新的一章。

表皮生長因子受體(Epidermal Growth Factor Receptor,簡稱EGFR)基因突變型肺癌是其中一種適合以標靶藥物治療的肺癌。周醫生指出,約40% 至60% 亞洲肺腺癌患者出現 EGFR 基因突變,其次為「間變性淋巴瘤激酶」(Anaplastic Lymphoma Kinase,簡稱ALK),約佔5%;以及相對罕見的ROS1、RET、和BRAF等。

周醫生解釋,標靶藥物的原理是針對腫瘤突變基因之特性,從而抑制其分裂和生長。目前,適用於EGFR基因突變型肺癌的口服標靶藥物均為「酪胺酸激酶抑制劑」(Tyrosine Kinase Inhibitors,簡稱TKI),包括第一代的「厄洛替尼」(Erlotinib)和「吉非替尼」(Gefitinib)、第二代的「阿法替尼」(Afatinib)和第三代的AZD9291(Osimertinib)。由於標靶藥物具針對性,其副作用較化學治療溫和,同時使肺癌的治療邁向個人化。

周醫生稱,第一代標靶藥物Erlotinib和Gefitinib只針對EGFR的單一受體,其作用是可逆轉的;第二代標靶藥物Afatinib則有效針對EGFR的多個受體,而且一旦黏附著 EGFR 蛋白表面便不會脫落,其作用是不可逆轉的。至於第三代標靶藥物Osimertinib則適用於對第一代及第二代標靶藥物產生抗藥性,並出現 T790M突變的晚期非小細胞肺癌患者。

周醫生表示,大約60% 患者對第一代及第二代標靶藥物產生抗藥性是因為T790M突變引起的,而第三代標靶藥物對這特定群組的患者療效顯著。過往,患者在一線標靶治療失效後,只能選擇化學治療,但病情受控的時間平均只有3個月,而第三代標靶藥物則可將病情受控的時間延長至 11個月,成效令人鼓舞。另一方面,第三代標靶藥物對腦轉移的控制比第一代及第二代標靶藥物有明顯進步。儘管標靶藥物的副作用比化學治療溫和,患者仍可能出現皮膚乾燥、皮疹、暗瘡、腹瀉、甲溝炎和口腔潰瘍等情況,惟第三代標靶藥物對皮膚的毒性比第一代及第二代標靶藥物少。其他比較罕見的副作用包括間質性肺炎、肝功能受損和影響心跳,醫生一般會為患者定期監察肝臟和心臟功能,故無需過份擔心。

周醫生個案分享:

陳先生,五十多歲,是一名退休人士,生活寫意。某天,他忽然感到半邊身活動能力變差,求醫後確診EGFR基因突變型肺癌,癌細胞更擴散至腦部。他起初接受放射治療和服用第一代標靶藥物Erlotinib,惟副作用嚴重,臉上長滿皮疹和暗瘡,令他苦不堪言。雖然已為他處方消炎藥物和藥膏,但情況得不到改善,最後只好將標靶藥物調較至低於標準的劑量。好不容易,陳先生的病情總算受控。然而,大約9個月後,陳先生的肺部和腦部再次出現癌細胞的蹤跡,他先後接受立體定位放射治療(X光刀)和化學治療,可惜4個月後病情再次轉差。當時適逢藥廠推出第三代標靶藥物試驗計劃,而陳先生的組織活檢結果顯示他有T790M突變,因此我為他申請參加該計劃。至今,陳先生已服用第三代標靶藥物超過一年,成效非常理想,且過著稱心愜意的生活,不時出國旅遊,享受人生,從外表根本看不出他是一名晚期肺癌患者。

另一邊廂,免疫治療已被批准用於晚期非小細胞肺癌。免疫治療乃透過重啟人體免疫系統中的T細胞,讓T細胞懂得重新識別腫瘤,繼而展開攻擊。周醫生表示,倘晚期非小細胞肺腺癌患者經檢驗後證實其PD-L1水平高於50分,用免疫治療作為一線治療的效果比化學治療理想。若PD-L1水平低於50分,仍可結合免疫治療和兩種化學治療藥物(培美曲塞及鉑金類藥物),三管齊下,成效遠勝單獨使用化學治療。

至於並無出現基因突變的晚期非小細胞肺癌患者,在一線化療失敗後,可以考慮免疫治療,成效比傳統二線化療理想;而EGFR基因突變型肺癌患者,在標靶藥物及一線化療失敗後,免疫治療可作為第三線治療。

總括而言,標靶藥物和免疫治療的誕生,為肺癌的治療帶來翻天覆地的改變。 周醫生鼓勵患者積極面對治療,切勿灰心,因為即使晚期肺癌,仍有治療方法 讓患者保持良好的生活質素及延長存活時間。

臨床腫瘤科專科醫生周國鈞

肺癌的傳統治療方法主要為外科手術、放射治療和化學治療。臨床腫瘤科專科醫生周國鈞表示,醫生會衡量患者的年齡、意願、肺功能、整體身體狀況和癌細胞的擴散程度(期數),以決定採用何種治療方法。有時候,醫生或會結合一種以上的治療方法,務求相輔相承,達至最佳的治療效果。

早期(第一及第二期)肺癌,目標在於根治,故手術是標準治療。外科醫生會按患者的情況切除整邊或部分肺葉。手術的風險包括出血、感染和術後肺功能變差等。

對於不適合進行外科手術的早期肺癌患者,放射治療是另一選擇。放射治療乃利用高劑量放射線摧毀癌細胞。目前,新一代「立體定位放射治療」(Stereotactic Body Radiation Therapy,簡稱SBRT)能精準地照射腫瘤位置,減低對其他正常組織的傷害,同時可縮短治療時間,實屬患者佳音。此外,放射治療也可紓緩因腫瘤引起的局部症狀,例如紓緩因癌細胞擴散至骨骼所引起的疼痛。

至於第三期肺癌患者,治療方法主要是放射治療及化學治療。周醫生謂,部分第三期肺癌患者完成放射治療及化學治療後,因腫瘤體積縮小而得以接受外科手術。化學治療乃利用毒性較強的抗癌藥物,破壞和擾亂癌細胞的生長和分裂,從而令其凋亡,惟同時亦會影響身體生長速度較快的細胞,故患者或會出現脫髮、腸胃不適、嘔吐、疲勞、血球數量減少、抵抗力下降和感染等副作用。然而,近年化學治療藥物不斷改良,其副作用已相對減輕,安全性亦大大提高,加上可透過服用醫生處方之藥物緩解不適,患者無需過份憂慮。

周醫生認為,肺癌是複雜且變化多端的疾病,治療方法應個人化,同時平衡藥物的療效和副作用。隨著醫學的進步,肺癌的治療方法及藥物的選擇增加,標靶藥物和免疫治療的誕生,使肺癌的治療出現革命性的突破,並為晚期肺癌患者帶來新希望。周醫生鼓勵患者和家屬以積極的態度面對疾病,與醫生保持良好的溝通,治療自然事半功倍。

臨床腫瘤科專科醫生周國鈞

肺癌是死亡率最高的癌症,皆因早期缺乏明顯症狀,部分個案僅在患者進行例行體檢時才被發現,而大部分患者在確診之時,病情往往已經相當嚴重,造成治療上的困難。到底,醫生有甚麼方法揪出潛伏在患者體內的癌魔?

臨床腫瘤科專科醫生周國鈞指出,要初步診斷肺癌,醫生首先會為患者進行非入侵性的檢查,例如臨床體檢、胸肺X光和電腦掃描。然而,確診肺癌最重要和可靠的方法是組織活檢。

醫生會根據個別患者的病情和需要來決定採用哪一種組織活檢方法。舉例說,倘患者頸部出現脹大的淋巴結,醫生可利用幼針抽取組織作病理學檢查;倘患者肺部有積水,醫生可為其抽取積水作細胞學檢查,同時減輕患者的氣促症狀,可謂一石二鳥。若要抽取肺部組織或淋巴結,則需使用氣管內視鏡。傳統的氣管內視鏡適合中央型肺癌患者。要是腫瘤位於縱膈淋巴,便需透過「支氣管內超聲波」(Endobronchial Ultrasound,簡稱EBUS)進行掃描和確認腫瘤位置,然後伸進幼針抽取組織。倘腫瘤位於肺部邊垂或外圍,醫生或需在電腦掃描引導下抽取組織。

確診後,醫生會建議患者接受正電子掃描(PET Scan)。正電子掃描是一種先進的同位素影像科技,利用少量的放射性葡萄糖,即可將人體的新陳代謝影像化。由於一般癌細胞的新陳代謝特別活躍,若將放射性葡萄糖注射到患者體內,會被癌細胞迅速吸收。周醫生表示,正電子掃描一般會結合電腦掃描同時進行(PET-CT),能使患者體內的癌細胞無所遁形。醫生可藉著影像確定腫瘤的位置、癌細胞有否擴散及其擴散程度,有助判斷病情期數和擬訂治療方案。

此外,倘活檢結果顯示患者確診第四期非小細胞肺腺癌,醫生通常會直接為其進行EGFR、ALK及ROS1等基因檢測。如果基因檢測的結果屬陽性,醫生會根據腫瘤的基因突變類型建議患者使用針對性的標靶藥物。同時,醫生或會為晚期的非小細胞肺癌患者檢驗其PD-L1指標,以評估免疫治療對該患者的療效。

周醫生稱,要使患者得到最適切的治療,及時和準確的診斷至為重要。因此,醫生在診斷過程中猶如偵探查案般抽絲剝繭,不能忽略任何一個細節,務求一網打盡,以免讓不法份子(癌細胞)潛伏,伺機壯大聲勢,東山再起。

臨床腫瘤科專科醫生周國鈞

維省綜合癌症中心(Victorian Comprehensive Cancer Centre)。(資料圖片)

癌症研究與治療的發展,在全球備受關注,李嘉誠基金會將捐出300萬美元(約2,300萬港元)予澳洲墨爾本大學癌症研究中心(University of Melbourne Centre for Cancer Research,簡稱UMCCR),支持基因腫瘤學研究,冀使用尖端科技,將癌症轉化為可控慢性疾病。

墨爾本大學是李嘉誠基金會首家捐助的澳洲大學,UMCCR的基因腫瘤學研究,世界首屈一指。UMCCR亦是澳洲最大癌症研究與治療機構、世界一流水平的維省綜合癌症中心(Victorian Comprehensive Cancer Centre)的基本合作夥伴,雙方會組成龐大的臨床和科研專家隊伍,研究具挑戰性的癌症課題。

墨爾本大學校長戴維斯(Glyn Davis)教授說:「李嘉誠基金會的慷慨捐贈將有助於推進墨爾本大學為攻克癌症難關而進行的尖端研究,並得以擴展研究知識和專業技能,幫助改善全球健康問題。」

李嘉誠先生表示:「UMCCR滙聚癌症研究精英,中心的工作深具意義,可謂人類醫學史上的里程碑。期望UMCCR成為全球癌症研究的重要樞紐,為癌症研究尋求新的突破。」

此計劃會側重對上消化道癌症的研究,旨在透過基因藥物,改進亞太地區上消化道癌症的治療效果,讓此類癌症患者免受入侵性治療而得以提高存活率。UMCCR創始主任格林蒙德(Sean Grimmond)教授表示,捐款有助他們使用精準醫學技術來治療難度極高的上消化道癌症。

有關李嘉誠基金會

李嘉誠基金會於 1980 年創立,主要專注於支持教育和醫療項目,至今捐款已逾200億港元,項目遍及全球27個國家及地區。2006年李嘉誠先生向大家闡述基金會是他第三個兒子的概念,他認為亞洲在奉獻文化上的觀念要有突破,要視建立社會的責任和延續後代同樣重要,分配財產作捐助,推動社會改善進步;這一念之悟,將為明天帶來更多新希望,世界因而更美好。

肝癌一直是亞洲地區的主要致命癌症之一,惟部分病人因腫瘤過大或身體狀況而無法進行手術,減低存活機會。隨著治療方式不斷進步,晚期肝癌也有更積極的療法,例如利用釔90進行選擇性體內放療(SIRT),經導管把帶有放射性同位素釔90的特製粒子注射到肝臟動脈,精準地殺死肝癌細胞,提升患者存活率及延長患者壽命。

目前,肝癌治療除了以手術切除腫瘤外,還有經導管動脈化療藥物栓塞(TACE)、肝動脈灌注化療(HAIC)等等。而釔90選擇性體內放射治療便是肝癌放療的一大突破,尤其對於無法接受手術的中晚期肝癌病人,可選擇的治療十分有限,釔90可能是少數有效的治療方案。

釔90(Yttrium 90)是一種只會放出β射線的放射性同位素,跟其他放射治療使用的伽瑪射線(gamma ray)不同的是,β射線對組織的輻射距離最遠為

另一方面,由於肝動脈的血流量高,大部分放射性物質均由肝腫瘤吸收,正常細胞接收不多,故可集中消滅腫瘤。

接受釔90選擇性體內放療時,需要先放入導管至肝動脈,然後注入直徑比頭髮還要細小的釔90特製粒子,粒子會經血管進入肝腫瘤的小分枝血管,讓放療持續發揮作用。整個治療手術約需一至兩小時,病人需留院隔離一至兩日,而且一星期內應避免接觸兒童及孕婦,以免他們受輻射線影響。

簡單而言,以釔90作選擇性體內放療,不但可以精準對付肝癌,覆蓋面積也較傳統體外放療為大。而且放射能量不會長期積存體內,副作用亦較傳統體外放療為少,常見有疲倦、嘔吐、腹痛等,通常也毋須

住院。

根據一項名為ENRY的研究,三百二十五名不能接受手術的中或晚期肝癌病人接受選擇性體內放療後,存活率平均延長超過一年。英國NICE指引亦建議以釔90治療作為原發性肝癌的經動脈化療栓塞(TACE)或標靶藥物等標準療法之替代療法。

一直以來,中晚期肝癌無法進行手術、消融或肝臟移植等根治性治療,只能用緩解性的栓塞或標靶藥物治療,但現在則可考慮釔90選擇性體內放療。此新療法能夠有效縮小肝癌腫瘤及控制病情,增加進行手術切除或其他治療的可能性,為晚期肝癌治療帶來前瞻性突破。

不過,並不是所有肝癌患者都適合釔90體內放射療法。醫生會評估患者的肝功能、身體狀況、癌細胞的蔓延情況等,再決定患者是否適合接受釔90治療。

臨床腫瘤專科張寬耀醫生

愛車的人,換配件時往往想選原廠配件;常吃藥的人,往往也希望吃原廠的藥。人們對「仿製品」的不信任感自然而然。原廠藥和學名藥的藥效爭議,幾乎從來沒有斷過。

一種藥的原廠藥,是由原始開發這個藥的藥廠生產的。這個藥研發出來、由美國食品藥物管理局(FDA)批准使用後,一般有20年的專利保護期。在這期間,其它藥廠都不可以生產該藥物。當專利期一過,限制一除,其它藥廠就開始紛紛生產這種藥,這就是學名藥。

這樣聽起來,學名藥就是原廠藥的「仿製品」,是其它藥廠照著專利品「仿製」的;而且,學名藥的價錢還比原廠藥便宜80~85%,所謂「便宜沒好貨」,更讓人覺得難以放心使用。也有很多病人表示,從原廠藥換成學名藥後,感覺療效變差、或出現了副作用。

學名藥和原廠藥到底有什麼差別?民眾可以安心服用學名藥嗎?本文中,「健康1+1」帶大家探究這兩種藥的真面目。

在原廠藥的專利過期後,其它藥廠就可以開始生產學名藥。但不是哪家藥廠都能隨便生產、上市的,必須通過FDA的審核批准。

FDA對於學名藥,有著嚴苛的要求。

首先,學名藥的製造廠的條件,必須滿足FDA的要求。工廠的生產環境、生產設備、藥物包裝等,需和原廠藥的製造廠滿足同等標準。事實上,很多學名藥的製造廠和原廠藥是同一個。

藥物本身更是如此。學名藥在批准生產上市前,必須通過FDA的審核。FDA規定,學名藥和原廠藥必須有同樣的有效成分、劑量、藥性強度、服用方式和血中濃度。

而這個「血中濃度」,是決定藥效的關鍵。

人吃了藥以後,藥在血液裡需要達到一定的有效治療濃度,才能產生效果。瑪摩利醫院癌症中心腫瘤內科主治醫生黃夷伍說,一般FDA要求兩種藥在血中濃度的差別不能超過10%,這樣在療效上就不會有太大差別。

據FDA調查,原廠藥與學名藥的血中濃度平均差別為3.5%,遠遠低於10%。而這種差別在不同品牌的同種藥物之間也存在,是正常現象,不會引起藥效上的不同。即便這3.5%會引起細微差別,對每個病人來說是原廠藥還是學名藥效果好,也未可知。

安康寧藥房藥劑師洪瑤純表示,有些時候,當專利期過後,其它藥廠還在準備學名藥審核時,原始藥廠會搶先生產自己的學名藥、搶占市場。「這樣對病人其實很好。」洪瑤純說,這種學名藥和它的原廠藥名字雖然不同,但外觀、成分是一模一樣的。藥劑師通常為換藥的病人選擇這種,讓病人服藥時心裡感覺更踏實。

學名藥和原廠藥外觀不同、名字不同,顏色、味道也可能不同,這讓很多民眾以為自己用了「冒牌貨」。

美國商標法不允許學名藥的外觀、名字和原廠藥一模一樣。畢竟這些都是原廠藥的專利,如果都複製去了,倒真成了山寨版。而其它藥廠也要宣傳自己的品牌,自然不會去照搬原廠藥的模式。

藥物的顏色、形狀、口味等,都屬於藥物的非活性成分,這些因素通常不會影響藥物的藥效。

學名藥的價錢往往比原廠藥低80~85%。特別對於「天價」藥來說,學名藥減輕了人們花費的負擔,卻也引發了一分錢一分貨的質疑。

洪瑤純舉例,一種降血壓的原廠藥Tenormin,30粒要432美元,但其學名藥Atenolol,30粒只要十幾美元。

為什麼學名藥比原廠藥便宜這麼多?因為原藥廠在開發藥物的時候,需要做各種研究、動物試驗、臨床試驗,從研發到上市平均歷時12年,耗時、耗資巨大。在藥物上市後,還要做市場營銷。而這些花掉的錢,就在賣藥的時候賺回來。

相比之下,學名藥就沒有這麼大的投資壓力。因此,售價也低很多。加之不同品牌學名藥之間的市場競爭,也造成價格不斷降低。

黃夷伍說,在美國,80%的藥品都是學名藥。因為使用學名藥,美國人每星期省了30億美元,一年省去1560億美元。

既然原廠藥和學名藥沒有療效上的差別,為什麼一些病人在從原廠藥換成學名藥後,感覺療效變差,或出現一些原來沒有的副作用?

發生類似情況,可能由於以下幾種原因:

● 狹窄治療指數藥物

上文提到,學名藥和原廠藥之間的血中濃度差異只有3.5%,不會影響療效。但對於一些特殊的藥物,這極小的差異,就可能對病人達不到有效的治療濃度、或造成毒性副作用。這類特殊藥物被稱為「狹窄治療指數藥物」。

黃夷伍表示,這種現象並不侷限於從原廠藥換到學名藥,只要是從一種品牌換到另一種品牌,就可能出現問題。

洪瑤純說,她給病人開甲狀腺素時,就非常謹慎。「如果顧客第一次來,配的是甲狀腺素的藥,我會問,你以前有沒有吃過這種藥,吃的是什麼牌子?因為我們都要給一樣的牌子。」

如果病人吃的是原廠藥,她就會給病人開原廠藥。如果保險不包原廠藥費用,病人自己又負擔不起,那麼她會給病人一次性換成學名藥,但以後就固定使用同一種學名藥,不再更換。

以下是常見的狹窄治療指數的藥物。黃夷伍強調,對於這類藥品,如果換了品牌,要及時告訴醫生,觀察副作用和療效是否有變化:

● 心理作用和身體適應力

病人的心理作用也是造成療效變化的主要原因之一。本來,從一種藥換到另一種藥,病人心理就需要做一些調適。而當保險不再付原廠藥,病人不得不使用學名藥時,心理上的落差也可能加重對學名藥的不信任,服藥後就會感覺身體「不對勁」。同時,一種藥用久了,身體可能已適應了它,這時再換藥,細微的改變也可能使身體出現一些反應。

洪瑤純說,有一個病人,她之前一直給他開其它藥廠生產的學名藥。一次,原始藥廠生產的學名藥有貨了,於是她給這位病人換成了原藥廠的學名藥。

病人過兩天回來對她說:「唉,上次那個藥廠比較好,這個藥廠比較不好。」

洪瑤純笑著回憶:「我跟他說,『可是這次這個藥廠是原廠欸,你真的確定比較不好嗎?』他說,『哦是嘛?那好吧,那我試試看。』」

洪瑤純說,這可能是病人的心理因素,也有可能是病人的身體已經習慣了原來那個藥廠的藥。

美國西奈山醫院Ruttenberg治療中心醫療主任曹哲凱說,有的病人吃原廠藥感覺很好,換了學名藥覺得效果不夠好;還有病人吃慣了學名藥,換了正廠藥也覺得不適應。兩方面都有。「其實醫生很難做評判,我會請病人做評估。」

● 病人自身的情況

有的病人不止吃一種藥,而是同時服用多種藥物。多重藥物在體內作用,就使體內環境變得複雜。因此,當從一種牌子的藥換成另一種——無論是學名藥還是原廠藥,藥物的非活性成分發生細微的變化時,也可能對個別病人造成影響。

曹哲凱建議,如果病人在吃很多種不同的藥,今天換了一個藥,需要請醫生幫你查這些藥有沒有相衝到、會不會影響其它藥的藥效。如果吃了藥身體不適,應儘快給醫生打電話詢問。

無論是哪種原因,出了問題應告知醫生或藥劑師,請他們找出原因,或幫忙調整藥物。

除了改變藥物的外觀、味道外,非活性成分的作用主要是幫助藥物的吸收,也就是確保藥物中的有效成分發揮效用。而當FDA審核藥物時,看的是最終藥物在血液中的濃度、最終療效。

比如,有些非活性成分幫助藥物逃過胃酸侵蝕,順利進入小腸後再釋放出來。「所以不管藥是怎麼配的,服進去了在血裡達到了同樣的治療濃度,它的療效就是一樣的。」黃夷伍說。

為降低成本,很多學名藥將藥物外包給印度等地的工廠生產。黃夷伍表示,只要藥物在美國上市,生產環境和藥物質量就必須經由FDA審批,病人不用擔心,「原廠藥的很多主要成分也是在其它國家製造的。」

雖然如此,藥廠造假的現象依然是存在的。2013年,印度藥廠Ranbaxy被陸續查出學名藥臨床數據造假、藥品中發現頭髮、員工上完洗手間後不洗手等問題。隨後,Ranbaxy的莫哈里藥廠被禁止生產FDA管控的藥物,直到藥廠符合FDA要求。

在學名藥被批准後,FDA還會定期檢查該藥的生產環境和藥品質量。另外,FDA有嚴格的副作用和療效報告系統。藥品上市後,如果出現較大的副作用,或是病人、醫生反饋有問題,FDA會調查該藥品,並作出相應修整措施。

很多病人使用學名藥,也是迫於原廠藥的費用壓力。當一種原廠藥有了相應的學名藥,保險公司就會停止給付原廠藥的費用。病人如果要使用原廠藥,就必須自己支付差價。洪瑤純指出,如果病人使用學名藥出現不良效果,醫生可以幫病人向保險公司申請,要求保付原廠藥的費用。

如果一種原廠藥很貴,即便尚未有學名藥出現,有些保險公司也可能讓病人先使用價格較低類似藥物。但如果病人必須使用原廠藥,用其它藥物都會產生不良效果,也可以請醫生幫忙向保險公司申請。

如果病人覺得原廠藥價格負擔重,希望使用價格更優的學名藥,病人可以向醫生或藥劑師詢問,看這種原廠藥是否已有相應的學名藥上市。病人也可以通過以下方式查找:

● 通過Drugs@FDA,查看所有FDA批准的藥物。

● 登入FDA藥品「橙色數據庫」(Electronic Orange Book),先搜索原廠藥的品牌名(Proprietary Name),找到其有效成分(Active Ingredient),然後用有效成分名稱再次搜索。如果搜索結果裡有其它藥廠(Applicant Holder)的名字出現,這些就是學名藥的製造公司。

● 在學名藥剛通過批准後,可能不會立刻收入「橙色數據庫」。可以使用「第一通過的學名藥」(First Generic Drug Approvals)網站查詢近幾個月批准的學名藥物。

責任編輯:李雯

「癌友有嘻哈!」26歲生日剛過,網頁設計師謝采倪卻發現罹癌三期。當時她正準備在工作上全力衝刺,只能調適心情接受病痛和化療;從長髮美女變光頭酷妹,唯一不變的,是她對生活的熱情。最近她將抗癌心情創作成Rap歌曲「26癌友ㄟ心內歌」,為癌友的抗癌路打氣。

謝采倪說,近2年脖子有腫塊、常感到呼吸困難,以為是甲狀腺腫大,想說自己年輕應該不會有什麼大毛病,不以為意,只覺得常常生病。今年5月剛過完生日,工作時,她暈倒送急診,才發現胸腔藏了一顆直徑10公分大的腫瘤,「真的不能鐵齒」這句話,頓時閃進腦海。

在這之前,台北科技大學創意設計學系畢業的她,有換過4份工作的歷練,還在去年3月和夥伴共同創業「addweup」旅遊剩錢儲值服務品牌,一舉奪下「海峽兩岸青年創業大賽」一等獎。工作經過春耕夏耘,正是秋收之際,發展一片看好,她摩拳擦掌準備全力衝刺,卻得全數捨棄,全心養病。

「剛開始真的非常脆弱」,謝采倪說,未確診是淋巴癌第三期前,一無所知的等待最難熬。她先是聽說自己有可能罹患胸腺癌,要鋸斷肋骨做手術,當時想「如果中了,就放棄治療,去環遊世界」。她的臉腫了1.5倍大,超像麵包超人,對愛漂亮的她來講,「看到鏡子中的自己變形,真的生不如死。」

度過最脆弱的時期,好強的謝采倪其實不想被同情,「對我來講保持樂觀不難」。接受化療後,她將頭髮剃光,這階段很多女生會大哭,但謝采倪已有了開玩笑的心情。

她不僅買了酷耳環配戴,「就算光頭也要很帥」,自嘲光頭和假髮2種造型是漫畫「亂馬1/2」真實版,還自詡「少林足球趙薇」博君一笑,結果被朋友嗆是「嘻哈小沙彌」。而這一句玩笑話,竟然成真。

養病期間,謝采倪就在家看書、看影集,剛開始覺得充實,久了找不到工作,覺得跟社會脫節。她開始重拾漫畫創作,「我的個性閒不下來」,希望透過作品和外界互動連結;受到「中國有嘻哈」節目鼓舞,在洗澡時隨口哼出一串副歌,起心動念將抗癌病過程譜寫成Rap歌曲。

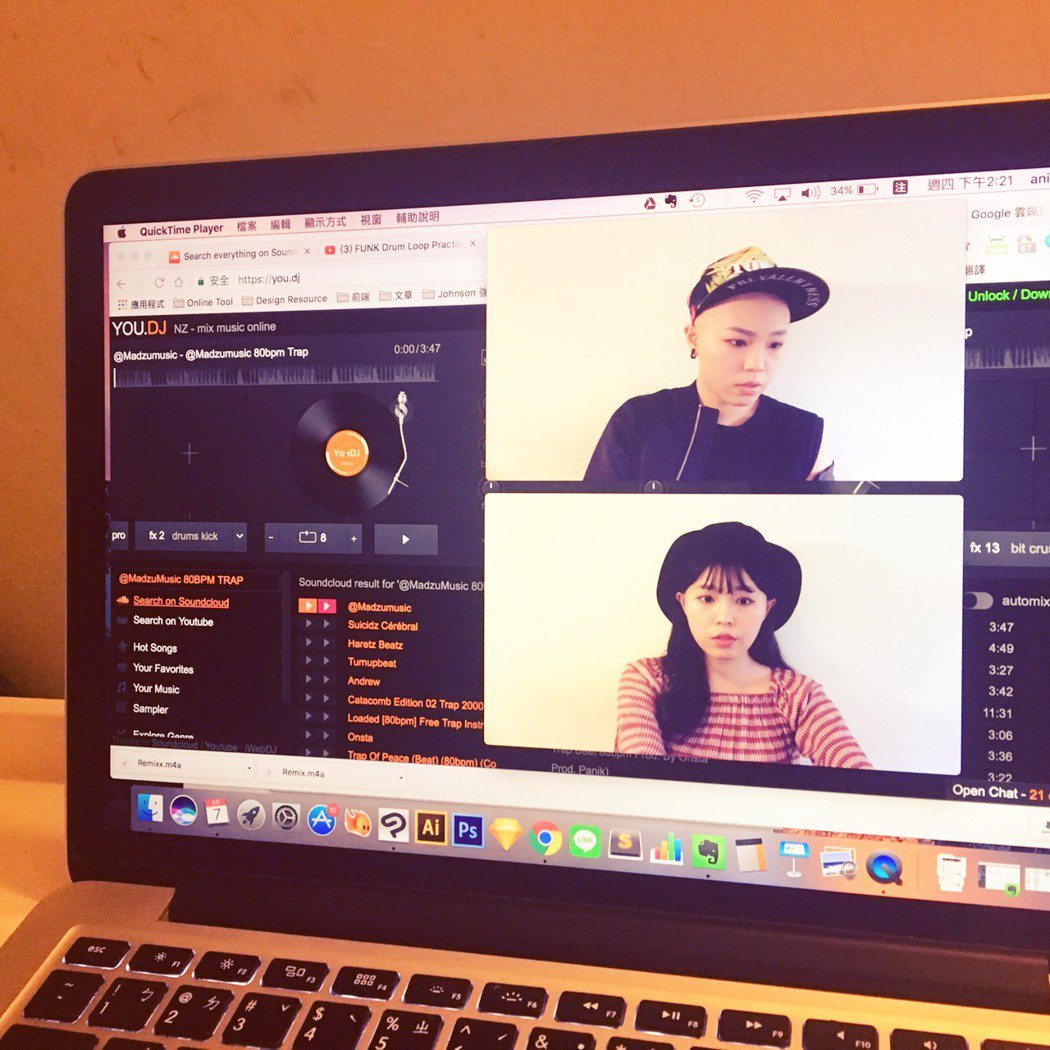

謝采倪將抗癌心情譜寫成Rap歌曲,鼓勵其他癌友。 圖/謝采倪提供

這支費時3天完工的作品,雖然略見生澀,但詞、曲、MV兼備,謝采倪還一人分飾兩角,用光頭、假髮兩個造型扮演男女主角,跟著Rap節奏搖頭晃腦。推出後,引起許多回響和加油打氣,「創作讓我更堅強」。

「我希望罹癌不是讓我躲起來,而是更豁達的接受事實並分享過程。」「26癌友ㄟ心內歌」的歌詞這麼寫著:「我不需要別人的同情,也不用看護照三餐打理,我不過就是生了個大病,又不是沒藥醫,請借給我你們的手心,打個節拍在空中搖曳,此刻我最需要愛的鼓勵」。

謝采倪表示,罹癌後,她發現最困難是適應外界鄙視的眼光。她希望可不用天天戴假髮,所以練習讓自己有中性的穿搭。但光頭、戴帽、戴口罩上街,總被無數異樣眼光注視。她盼藉歌曲鼓勵癌友,也喚起更多人的包容和體貼。

養病期間,她免疫力降低,不適合出門,尤其化療後身體往往要休息多日,這幾個月幾乎24小時都窩在小套房,三餐都叫外送,連採訪也透過視訊。

謝采倪希望能盡快結束整個療程,回歸正常生活,她說,觀察癌友,年輕族群罹癌已非少數,希望大家注意身體變化,「不要鐵齒」。

馬浚偉讚她很純真,又透露對方錄音時已接受過療程:「佢做過4次電療同30幾次化療,對聲帶同鼻腔都有影響,要重新練習點樣運用發聲嘅位置,經歷咗好長時間。」

馬浚偉指二人早前在醫院首次見面:「佢喉嚨開咗個窿,講唔到嘢,我哋寫板仔溝通。依家佢出咗院,就等封番喉嚨,再慢慢練番講嘢。」他坦言在對方身上看到希望,她即使遇到疾病仍然樂觀和勇敢面對:「我話就算他日佢唱唔到,都可以作曲、填詞,音樂唔會離開佢。佢同意,但都叫我等佢練番好把聲,自己做訪問。」問到會否簽新人?他表示要仔細考慮,因為要對新人的前途負責任:「但係我應承咗Sarena,佢好番我就簽佢,幫佢出唱片,Manage佢嘅工作。」

現時香港約有五十六萬人為乙型肝炎(乙肝)病毒(HBV)帶菌者,他們大多沒有明顯病徵,但若不定期檢查和及早治療,當中約四分之一的乙肝帶菌者個案有機會惡化為肝硬化甚至肝癌。香港每年有超過1,500人死於肝癌,約八成患者均與乙肝病毒有關。香港大學(港大)李嘉誠醫學院內科學系分析了在1999至2012年十四年間,所有曾於公立醫院專科門診接受乙肝治療的病人數據,分析乙肝抗病毒治療對香港肝癌病發率的影響,以及乙肝抗病毒治療對本地不同年齡群組的療效,發現乙肝抗病毒治療可減少肝癌病發率,且在不同年齡群組有不同的成效。

乙型肝炎及肝癌

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒引起的一種常見傳染病,主要透過血液或體液,如輸入受到感染的血液、共用針筒注射及性接觸等而傳染,潛服期由45天至160天不等。一旦未及時發現,會演變成慢性帶菌者,由於帶菌者一般沒有明顯病徵,直至患者出現面黃、腳腫、肚脹、食慾不振、體重下降時,才發現已惡化為肝硬化及肝癌。在香港,約有百分之八的人口是乙肝病毒帶菌者。

而肝癌患者中,約八成為乙肝病毒帶菌者。肝癌在本港致命癌症中排第四位。在男性中,肝癌的致死率位列第二,在女性中位列第四。在2014年,香港死於肝癌的人數有1,585人。

一般來說,如乙肝病毒帶菌者的病毒水平活躍量較低,可透過定期檢查監控病情。如病毒水平活躍量高、肝酵素明顯上升,醫生會考慮處方乙肝抗病毒治療。

研究方法

港大的研究團隊從醫院管理局取得1999至2012年近14年間所有在公立醫院專科門診治療乙肝的數據,並用統計學方法分析乙肝抗病毒治療對肝癌發生(1990至2012年)的影響。研究團隊不僅分析了乙肝抗病毒治療帶來的整體效果,同時也針對不同年齡群組分析了乙肝抗病毒治療的成效。

研究結果

根據醫管局1999至2012年的乙肝治療數據,港大研究團隊發現乙肝的抗病毒治療能夠降低肝癌的總體發病率,而且療效在55至64歲的年齡層中最明顯。在55至64歲的男性中,接受乙肝抗病毒治療的乙肝病毒帶菌者,肝癌發病率減少達百分之24;在55至64歲的女性中,肝癌發病率亦減少達百分之8.5。港大研究團隊分析,該結果可能與此年齡層的患者治療處方率較高和定期到門診覆診有關。

此外,港大的研究團隊也發現抗病毒治療阻止肝癌發生的作用,在年齡大於65歲的患者中明顯減弱,這可能跟長者獲藥物處方率以及門診覆診率較低有關。

研究的重要性及建議

港大的研究是香港首個分析乙肝抗病毒治療與肝癌關係的研究。研究結果進一步確認乙肝抗病毒治療可以降低肝癌的發病率。因此,港大建議乙肝病毒帶菌者應該接受長期的覆診,如有必要,應及時接受抗病毒治療。

鑒於長者群中較低的治療處方率和門診覆診率,港大建議應加強對感染乙肝的長者的社區醫療服務,從而進一步降低香港肝癌的發病率。

香港大學李嘉誠醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授、李樹芬醫學基金會基金教授(內科)袁孟峰教授指出:「港大的研究確認了乙肝抗病毒治療能減少肝癌的發生,透過加強社區醫療服務,香港將可更好地控制肝癌的發病率。」

研究團隊

香港大學李嘉誠醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授、李樹芬醫學基金會基金教授(內科)袁孟峰教授和內科學系臨床副教授司徒偉基醫生多年來一直從事乙型肝炎病毒和肝臟相關的研究。他們目前正在開展多項觀察性和介入性研究計劃,這些研究成果將會為香港社區醫療服務提供更多的指導意見,及促進香港社區醫療服務的發展。