乳癌HER2突變標靶治療 – 新式皮下注射 方便快捷 成效相若

2017月07月04日 作者:藥物教育資源中心

傳統靜脈注射治療HER2型乳癌需時 新式皮下注射 方便快捷 成效相若

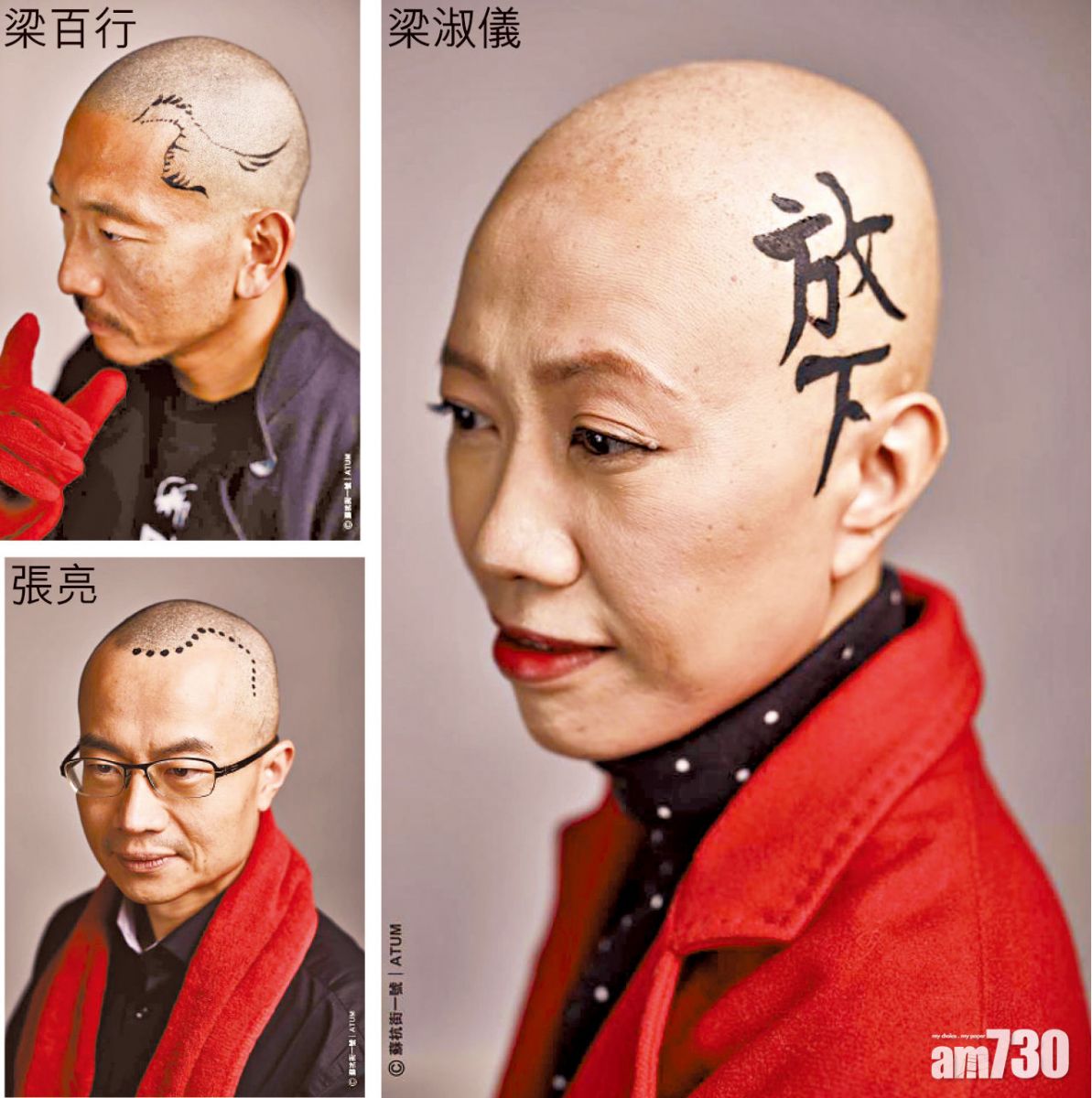

本港女性向來是「女強人」,一方面照顧家庭,另一方面於職場上拼搏,即使患病,不少女性仍然要繼續「雙職女性」身份,可說是百上加斤。以HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) 基因突變型乳癌為例,過往,患者需接受靜脈注射劑型單株抗體標靶藥物治療,須要頻頻往返醫院,每次逗留數小時,對其生活及工作影響甚大。幸而,本港引入皮下注射式劑型,大大縮短治療時間,減輕她們的身心負擔。

乳癌由1993年起成為香港女性頭號癌症,近年確診個案更持續上升。根據資料顯示,由1993年至2014年期間,乳癌確診數字已增加三倍,由每年約1,100宗升至每年約3,800宗,平均每天就有10名女士確診1。

HER2基因突變型乳癌較惡 治療較難

乳癌可分為不同的類別,包括較常見、主要發生在更年期後女性的荷爾蒙受體陽性乳癌、三陰性乳癌及來自各個年齡層的HER2基因突變型乳癌2。針對HER2基因突變型乳癌而言,約有21%患者屬於此類乳癌3,其腫瘤生長速度較快,惡性度亦較高,對傳統的治療反應不佳4。

早於1998年,美國食品及藥物管理局(FDA)批准一種單株抗體標靶藥物,應用於HER2基因突變型乳癌,可配合化療使用5,患者只需透過靜脈注射把藥物注入體內,每周注射一次或每三周注射一次。一般建議早期乳癌患者需接受一年療程5。

療效方面,接受為期一年針對HER2基因突變型乳癌單株抗體藥物輔助治療的患者,十年後的整體存活率為80.7%,無疾病存活率亦高達69.3%,而對照組患者的整體存活率則為75%,無疾病存活率為62.5%6,兩者分別相差約6-7%。

靜脈注射需時長 影響日常生活

然而,接受化療及單株抗體靜脈注射的患者,由調配藥物到完成注滴藥物,以及注射藥物前後的檢查,可能需要在醫院或診所逗留數個小時。由於HER2基因突變型乳癌患者來自不同年齡層,有相對較大機會需同時工作及照顧家庭,長時間的治療會對她們的生活帶來不少影響。

香港醫院藥劑師學會早前聯同兩個乳癌病人組織,向135名乳癌患者進行問卷調查,了解她們正面對的問題。結果發現,多達43%本身有工作的患者,即使確診後也沒有長時間停止工作,亦有多達66%人在患病期間,仍要照顧家庭。

在接受治療方面,有65%患者每次需花上1至3小時接受治療,19%要花上3至5小時,部分更要長達5小時或以上。面對經常接受長時間的治療,有58%患者表示,長時間治療令她們無法工作及照顧家庭,因此有多達74%患者希望療程時間可以縮短。7

改用皮下注射 時間縮短療效不變

為有效縮短治療時間,以及減輕治療為HER2基因突變型乳癌患者帶來的負擔,醫學界積極研究新的治療方案。近日,本港引入了針對HER2基因突變型乳癌的皮下注射單株抗體標靶藥物,調配及注射時間約為10分鐘,相對於靜脈注射單株抗體的調配及注射時間平均為80分鐘,所需時間大大縮短,患者於醫院或診所逗留的時間,亦由數個小時減至約半小時。

接受靜脈注射及皮下注射的比較

.jpg)

(鳴謝 羅氏大藥廠香港有限公司支持)

NPM-HK-0008-01-2017

參考資料:

1. 香港乳癌基金會網站, http://www.hkbcf.org/article.php?aid=138&cid=6&lang=chi

2. 美國癌症協會, http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-classifying

3. TK Yau, H Sze. HER2 overexpression of breast cancers in Hong Kong: prevalence and concordance between immunohistochemistry and in-situ hybridisation assays. Hong Kong Med J 2008;14:130-5

4. Breastcancer.org:http://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/her2

5. 香港乳癌基金會網站, https://www.hkbcf.org/article.php?cid=10015&aid=179&lang=chi

6. Jackisch C, et al., San Antonio Breast Cancer Symposium 2015 (Poster PD5-01)

7. http://www.metrodaily.hk/metro_news/醫-for-essential皮下注射取代滴注-減雙職乳癌者壓力

8. Jackisch C, et al., Eur J Cancer. 2016 Jul;62:62-75

文章來自: 藥物教育資料中心

.jpg)

.png)